1

阿杰梅尔

1939年2月

关于阿杰梅尔玛司特埃舍的以下记述,遭受双重不利因素:其一,那里埃舍运营期间我不在印度;其二,搜集埃舍细节时,那些提供者现在除了最显著的事件,已经遗忘一切。当然,它是一个简朴的临时机构,尽管如此,在巴巴对玛司特工作的历史中,它具有突出的重要性。随着阿杰梅尔埃舍的成立,巴巴从对疯人工作的低速档,换到对神醉者工作的更高转速;在该中心,虽然是临时的,他第一次将少数这样的灵魂召集到他的屋下。拉乎里埃舍当然有几个玛司特,但基本是疯人的中心,而在阿杰梅尔埃舍,第一次只限于对作为独特类别的玛司特工作。

1938年12月,巴巴率一批形形色色的弟子出发,驾驶汽车旅行。他们先赴海得拉巴,后往东北,到贾巴尔普尔。在贾巴尔普尔逗留几周后,他们前往贝拿勒斯,从那里加速驶过恒河平原的平坦笔直道路,到马图拉、阿格拉和德里。从德里,他们转向西,越过拉吉普塔纳的沙质荒原,于1939年2月初抵达阿杰梅尔。阿杰梅尔位于阿拉瓦利山上,是个多尘、充满阳光的城镇,虽然没有特别的商业重要性,却由于克瓦伽·姆伊奴丁·齐西提(其时代的撒合卜-埃-瓦克特Saheb-e-Waqt)的圣陵,闻名全印度。据说这位人物的灵性影响力,使大量的印度人皈依伊斯兰教,数量超过在武力威胁下的任何强制皈依,因此阿杰梅尔是一个灵性中心和朝圣地。

巴巴的住所是租来的一栋平顶房,墙壁雪白,空间紧凑,房东是一个本地的银行家。西方读者应当明白,印度有不计其数的小型私人银行,一名银行家未必比中等富裕的商人更富。阿杰梅尔这个银行家的房子,实际上并非精致的宅邸,而是很简朴、干净又凉爽,或许对同巴巴一起住的这批弟子来说,相当窄小。

大家一安顿入住,多名弟子就被派往城里的大街小巷,寻找玛司特并把他们带给巴巴。最大的珍宝是无与伦比的恰恰,融入于神的第七层面玛居卜。不过既然另一章已描写过,这回在阿杰梅尔的首次联系,此处无需赘述。

在阿杰梅尔带给巴巴的许多其他玛司特当中,有两位特别杰出:拉克罕·夏和夸卜林斯坦瓦拉。拉克罕·夏是第六层面的玛居卜式玛司特,他的特征主要属于贾玛里型,有少许贾拉里型特质。巴巴扼要地描述,他是75%的贾玛里型,25%的贾拉里型。早在1922年巴巴访问阿杰梅尔,那时他指出集市里的一个高个子玛司特,据阿迪认为,这个玛司特可能就是拉克罕·夏。1939年巴巴在克瓦伽·萨赫伯的圣陵外,初次把他指给随行的女弟子看。他衣衫褴褛,目不转睛地注视着巴巴,当时第一次看见他的女子们都被他脸上的光辉所震撼。此次街头邂逅不久,卡卡将拉克罕·夏带到巴巴住所。他身材高大修长,椭圆脸,眼神恍惚令人震撼,喜爱唱歌,歌喉十分悦耳,充满深情,令听者无不感到获得奇妙提升。

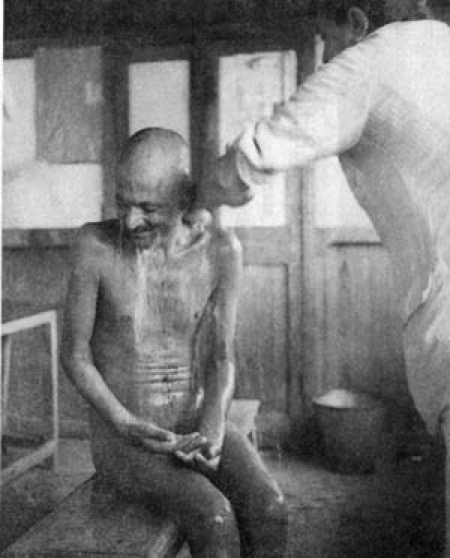

他一带到,巴巴就给他刮脸、洗澡并喂食。第一晚他躺在巴巴的房间睡觉。卡卡也在房内,巴巴命他保持警觉,以免拉克罕·夏或夸卜林斯坦瓦拉(也在那里),在夜幕掩护下溜走。卡卡,睡得像阿拉伯的伊本·沙特,有一点风吹草动,就会警醒采取行动。他浅睡着,被有人悄悄拉开门闩的声音惊醒。他抓起手电筒,朝门一照,吃惊地看到拉克罕·夏,被抓个现行,正朝房外走。

卡卡跟着他,来到凉爽明朗的夜空下,问他去哪儿。拉克罕·夏回答说他想上厕所,把卡卡弄糊涂了。他办完这方面的事,不情愿地走回屋里,对卡卡说:“卡卡,你好细致。”所以,看来拉克罕·夏很可能打算溜走。这种态度——即玛司特的一半生命把他引向巴巴,另一半则怂恿他溜之大吉——已经屡见不鲜,显然这是大师与神醉者之间关系中的常见反应。

随后几天,拉克罕·夏享受着巴巴的时常关注。一次,巴巴给他按压腿时,他对巴巴说:“大师,别那么做。”有人曾问他,他被带来见谁,他简单地说:“我来到大师这里。”

他在巴巴身边待了一周左右,后被赠予一条毯子、一条精美的孔雀蓝羊毛披肩,被遣送离去。按巴巴指示,还安排一个本地人,每天给拉克罕·夏喂饭。同年6月,巴巴汽车旅行结束,返回美拉巴德后,拉克罕·夏被带去,居住近15天。他的全脸照,巴巴给他洗澡的照片,是那时拍摄的。此次联系后,拉克罕·夏被送回阿杰梅尔,自那以后他似乎销声匿迹,推测不是去世,就是离开阿杰梅尔赴未知之地。

夸卜林斯坦瓦拉*身材矮小,貌似50多岁,居住一个小陵墓(qabar)。那是一座小型圣陵,大概三英尺高,建在墓的上方,一侧有低矮的出入口。夸卜林斯坦瓦拉上身裸露,下身只裹着脏破的腰布。他喝阴沟里的水,说来甚奇,似乎这种不卫生的污水让他身强力壮。他带着一只旧罐,会向路人讨一两枚硬币;但如果他没讨,你就给他钱,他会拒绝接受。他会向店主和户主索讨糖果和剩碎食物,由于备受尊敬,几乎总会得到他要的东西。他个子小,天性快活,拥有最幸运的天赋,即似乎总是很开心,而且拥有使他人也开心的秘诀。由于他颇为滑稽的面孔和矮小身材,巴巴昵称他“苏格拉底”,解释说他是一个很好的第五层面玛司特。[注:在阿杰梅尔本地,夸卜林斯坦瓦拉通常被叫作库拉·夏(库拉的意思是陶罐)。]

卡卡先去接触他,从低矮的入口爬进昏暗的陵墓,蹲在里面,与苏格拉底柔声攀谈,试着说服他去巴巴住所。就这样,卡卡最善于用哄骗的艺术,来突破玛司特心理防护栏上的缺口,可他发现苏格拉底一开始有点推托。他给卡卡一枚“派”(pie),印度最小面值的硬币,相当于1/12便士,1/6美分,然后爬出陵墓,沿着多尘的街道往前走。最后他被哄诱坐上马车,和拉克罕·夏一道,被带到巴巴住所。

在阿杰梅尔的旅居令人难忘,首先是因为巴巴在那里做的玛司特工作,但该工作得到一个叫法塔赫·堪的马车夫的极大帮助,而且变得十分有趣。法塔赫·堪生来是印度教徒,但年幼时父母去世,一个穆斯林收养他,让他皈依伊斯兰教,在他自己家把他养大。他长大成人后,得到一辆马车,在阿杰梅尔赶马车,挣钱谋生。过了几年,他无视信仰的律法,染上极大酒瘾,成为出名的大酒鬼。虽然如此,他极为尊敬圣人,似乎有三大爱好:烈酒、他的马车、(多尘却为他所热爱的阿杰梅尔市的)玛司特及圣人。

法塔赫·堪是寻找玛司特的宝贵向导。当时巴巴夜复一夜,要去克瓦伽·萨赫伯圣陵旁的棚屋联系恰恰,法塔赫·堪会在凌晨两三点钟,用马车载巴巴往返。他对巴巴生发了深厚敬意,拜度被告知,近年他在阿杰梅尔去世的感人故事。似乎大概两年前(1945年),法塔赫·堪患了重病,弥留之际,他叫人拿来一直放床边的巴巴照片。还告诉他兄弟,只要巴巴来阿杰梅尔,他应当常向巴巴致敬。说完,他深情地注视着巴巴相片,溘然辞世。

正是坐在法塔赫·堪的马车里,拉克罕·夏和夸卜林斯坦瓦拉,首次一道被送往巴巴住所。可以想象这个有意思的场面:一个醉汉,一名弟子,一位第五层面的玛司特,一位第六层面的玛司特,全都挤在一辆马车里,沿着尘土飞扬的小巷,缓慢地驶向巴巴住所。

夸卜林斯坦瓦拉在巴巴身边居住近一周,在这些日子里,巴巴将大部分精力集中于,对前者、同时在那里的拉克罕·夏、穆罕默德、还有大约10天每晚去探访的恰恰工作。

注意他的头和下巴,洗澡前巴巴给他剃过。

摄于1939年6月

他此时只穿一件旧衫。照片中,夸卜林斯坦瓦拉

坐在他墓屋附近一座小清真寺的地上。

此时的他显然睡在光地上。

摄于1939年2月15日

把拉克罕·夏和苏格拉底送走时,安排让人每日有规律地给他们喂食,但可怜的苏格拉底那时深深爱上巴巴,极不情愿离去。他恳求巴巴把他留在身边,显然他深感离别将至。最终他被说服返回他的小墓屋,也获赠一块毯子,作为巴巴的临别礼物。卡卡为他做了细致周到的安排,让人每天喂他两顿饭,并把需要的钱交给那个答应照顾他的人。

巴巴的生日于2月15日庆祝,近20人被召集带到住所。几个是中等玛司特,大多数是疯人,少数是穷乞丐,靠微薄的施舍勉强维生。每人由巴巴洗澡并喂食,巴巴本人以及全体弟子禁食,直到下午2点工作完成。

“我们的”穆罕默德也被带到阿杰梅尔,巴巴逗留那里的整个期间,他享受着巴巴的日常联系。巴巴怀着无比的耐心,有规律地给他洗澡喂食。时不时,其他玛司特被带到埃舍,虽然也由巴巴洗澡喂食,他们的品级却不如恰恰、拉克罕·夏和夸卜林斯坦瓦拉。实际上,有关他们的回忆很少,故本书后面的附录仅仅提到这些来往者的人数。

显然,当巴巴结束对三位伟大玛司特的联系后,他在阿杰梅尔的工作,至少暂时已经完成。提前派出多个侦察队,诸多计划最终形成一个决定,往南迁至博帕尔。2月底,银行家住宅的白墙内,响起把锅碗瓢盆塞入袋子的咣当声,还有一些使用榔头的生手,给箱子敲钉时,发出不均匀的“叮叮当当”声。人们很清楚,每当埃舍迁往新地方前的那两三天,随处有这种荒弃混乱感,地上散落着废细绳和旧报纸碎片,而工作、吃饭、睡觉的日常程序,都被打包行李的紧迫任务扰乱得不成样子。人们盼着凌晨,那时平整的蓝车车顶,将堆上一层又一层的辎重,低层被上面部分压得简直面目全非。当黎明的第一道曙光升起,徘徊的夜色退至西边群山时,居民们最后一次涌出屋子,谢天谢地终于上车,坐到习惯的座位上。

一行人就此离开阿杰梅尔,他们因为在那里做的工作、学到的教训而更为明智,此时沿着永恒印度大陆的多尘公路,奔赴几百英里外,许多面孔则渴望着在一个新环境中面临的新阶段。

❤

译自威廉·邓肯著《行道者——美赫巴巴与神醉者》第四章(The Wayfarers-Meher Baba with The God-Intoxicated by William Donkin, 1948)

翻译:石灰