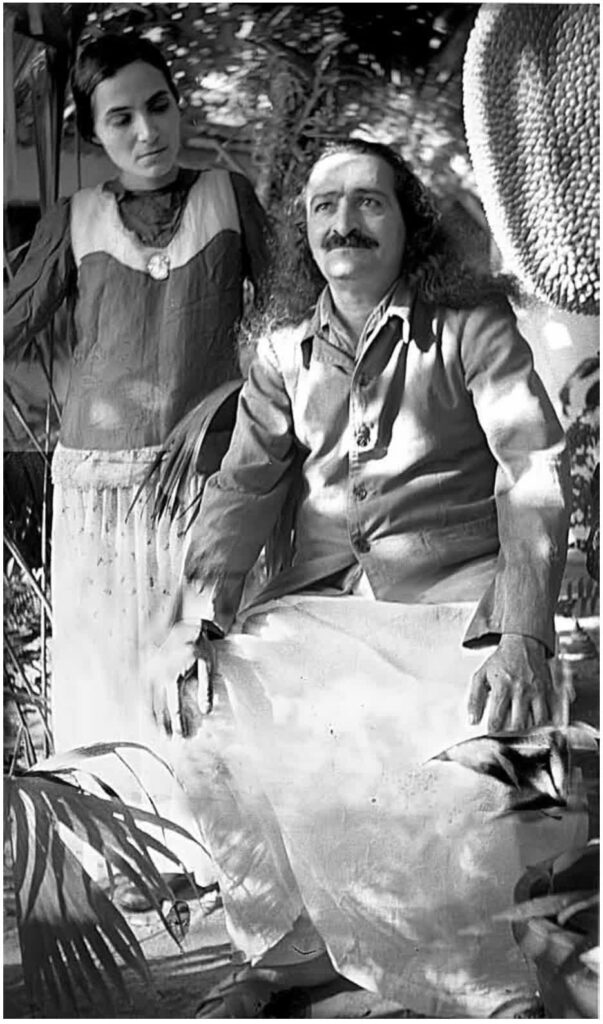

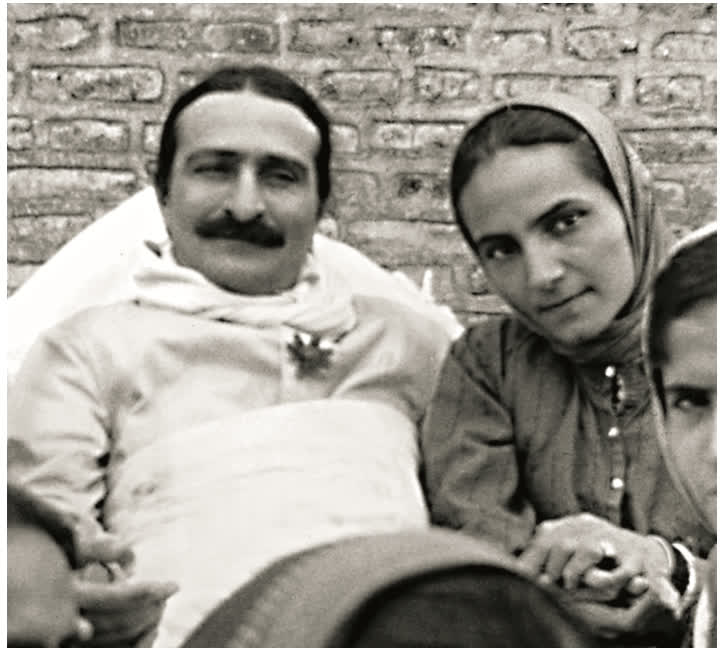

伊丽莎白拍摄——伊丽莎白·帕特森照片档案馆提供

每天早上5点,美拉巴德山上都会响起摇铃声,叫醒所有人。苏娜玛西在院门外等着巴巴从他在山上的小屋出来,陪同他到厨房。六点半吃早饭时,巴巴跟女子们玩笑,问询她们的健康,睡得好不好,有没有做梦等。7点钟,他下山去玛司特那里。

女子们的午餐时间是上午11点,在水塔后面的新铁皮棚下吃。食物放在餐具柜上,每人都自己盛饭。人人都有一个小木凳,下面有各自的名字,(承蒙伊丽莎白资助)由木匠特制……有些人的凳子做得较矮,而比如伊丽莎白等人,因不喜欢蹲坐,凳子就做得高一些。起初,她们只得把盘子放在腿上(通常很烫),后来拿来两条稍高的长凳当桌子。

铁皮棚完全敞开无遮,美拉巴德的强风吹得扬尘四起。在东西两面竖起竹席,倒是起了一点作用。但除了灰尘,她们还得对付苍蝇、蚊子和其他飞虫。

上午10点45分,巴巴与美婼和玛妮,在东屋美婼的床上吃午饭,美婼在床上铺一块大桌布。端来脸盆和肥皂,美婼用大水罐倒水,巴巴用脸盆洗手。

{注:美婼和玛妮通常先给巴巴盛饭,然后再吃;有时,如果巴巴来晚了,她们会在他上山之前用餐。}

午饭后,巴巴要么和西方人坐在外面,要么把所有人叫进美婼的房间。“有时候我们在东屋外面,聚在巴巴周围,那里很荫凉,”美茹(伊朗尼)说,“有时巴巴走到他未来的三摩地,背靠东墙而坐。我们聚集在陵墓外他坐的平台上,一棵菩提树的树荫下(后来因为树根损害三摩地被砍伐)。”

在这期间,巴巴给女子们做了许多非正式的开示。艾琳说:“下午或晚间,我们坐在巴巴身边,或者在女孩们的房间里,或者在棚子下面,巴巴在那里向我们解释爱、业相等诸多主题。但很多次,我在他身边坐着,却听不到他在说什么,我感到被巴巴的爱所淹没——一种只给予而从不索取的爱。我想其他人肯定也有同感。”

关于神圣之爱,巴巴举了阿亚兹的例子,他如此忠诚自己的大师,因大师的一句话,将一颗无价的珍珠毁掉。“你们若想配得我的爱,就要像阿亚兹一样!但是此时此刻,你们不像阿亚兹,而像皮亚兹——洋葱!因为每次对付你们,我都禁不住流泪!”

巴巴还把女子们比作大蒜,艾琳回忆说:“如果我们有人闷闷不乐,巴巴就会说:‘别在我面前摆大蒜脸。’”巴巴会引用格言说:“你笑,世界陪你笑;你哭,唯有自己哭。” 他告诉女子们,她们有责任让自己显得快乐。“你若是不想提前衰老,那就在思言行和外表上做到快乐——最重要的是外表上。也许你心里不高兴,也许肚子里有气。但你必须表现得快乐。

{注:格言出自埃拉·惠勒·威尔科克斯的诗《孤独》。}

“ 我总发现你们有一半人是‘大蒜脸’。你吃大蒜,味道会传给所有的人。你拉着个大蒜脸,也是会传染的。总是显得开心是一种神圣艺术,是一种神圣品质。这能帮助别人。你面如大蒜时,会让他人不快。

“你若把我当神,神言必须是你的一切。你必须全心全意遵循我的话。如若不然,它不过只是‘老生常谈’。你以我为神,却不遵我为神。”

正如巴巴在奎师那生日游戏时指出的,通过和他相伴,他们要么可以产生亲密感,试图让巴巴像他们,要么发展爱,努力变得像巴巴。巴巴是团体中一员的感觉,自然让他们减少了恭敬态度;尽管如此,巴巴仍希望她们时刻觉知他的真正身份。

例如,女子们须自觉不在巴巴面前打哈欠。“每当我打哈欠的时候,”玛妮说,“我都会想起巴巴用双手比划着,好像张开的鳄鱼嘴,说:‘什么,在我面前这个样子?’”

战争不可避免地成为人们谈论的话题,在回答有关战争和受苦必要性的问题时,巴巴说:“战争并非特别的苦难。人们不是一直在受苦吗?正是普遍的痛苦导致了战争。人们受苦是因为不满足,他们想要更多更多……这场战争是必要的——必要的痛苦——但世界上大多数痛苦是不必要的,是自己施加的。

“灵性上,除神以外,一切都是零。因而从灵性角度,战争与和平皆虚无。就外在而言,战争是最可怕的事情。除非战争对于(世界的)灵性提升绝对必要,否则我绝不会允许战争发生——绝不允许!而出于灵性上的原因,战争绝对有必要。”

他们并非总是谈论严肃沉重的话题;有时,他们会听剧作家加勒特·福特带到纳西科的留声机。西方人寄来一些唱片,巴巴自己也从早先的西方之旅中带回了一些。

巴巴非常喜爱美国黑人灵歌,让她们反复播放。巴巴尤其喜爱保罗·罗伯逊(Paul Robeson),特别爱听他唱的《老人河》(Ol’ Man River)和《耶利哥之役》(The Battle of Jericho)。(在古吉拉特语中“德哥(Derko)”是青蛙的意思,时而来小住几天的顾麦,听到《耶利哥之役》这首歌,纳闷干吗要一遍又一遍放一首唱青蛙的歌,这把巴巴逗得大乐。)

{注:保罗·罗伯逊是个令人瞩目而又悲剧式的人物:“提及保罗·罗伯逊其名,脑海中就会浮现出一个笑语和歌声低沉浑厚,身心活力洋溢,智慧而又精神不屈的形象……全美足球最佳选手、入选罗格斯大学美国大学优等生荣誉学会的罗伯逊,毕业于哥伦比亚大学法学院,主演过两部重要戏剧,在纽约举办灵歌个人演唱会,将本世纪最灵动的歌喉之一,展现给全世界,并在荧幕上留下令人难忘的戏剧形象,如《演出船》和《激扬山谷》等作品。

“之后,走上国际声誉顶峰的罗伯逊,开始为激进的社会主义以及美国黑人的权利辩护发声。因此大胆作为,他不仅被推下神坛,且由此趋入精神不稳的深渊,余生都未逃脱。他生命的最后十年实际上是在隐居中度过的,是一个令人感伤的人物。”

(摘自1989年2月12日《华盛顿邮报》,作者阿诺德·兰佩萨德,《图书世界》第1页)

巴巴和女子们看过保罗·罗伯逊的两部电影:《所罗门王宝藏》(King Solomon’s Mines,1937年)和《桑德斯的子民》(Sanders of the River,1935年),后者恰巧是巴巴另一个早期喜爱的作家埃德加·华莱士的作品。}

巴巴还喜爱西班牙音乐。放《蟑螂》(La Cucaracha)这首歌时,他讲述了一个西班牙歌手被她两个情人中的一人刺死的悲剧故事。他还喜爱《花生小贩》(Peanut Vendor)和热情的墨西哥流浪乐队歌曲《黑人少女》(Negra),因为其歌手马里奥·维斯康蒂的嗓音动人。

{注:巴巴喜欢的歌曲和音乐见附录C。}

“巴巴最讲究嗓音,”美婼说,“声音要么触动他,要么没有。巴巴喜爱西班牙(拉丁)音乐,因为响板动听、节奏欢快。他在膝盖上打拍子。”

巴巴因为平·克劳斯贝(Bing Crosby)的歌喉而喜爱《摇篮曲中道晚安》,这首歌由约翰内斯·布拉姆斯作曲。

{注:他们还有别的平·克劳斯贝的唱片,但巴巴只点了1941年5月由德卡(Decca)唱片公司发行的《摇篮曲中道晚安》 (亦称《布拉姆斯摇篮曲》)。另外,巴巴也很喜欢《你和我》(You and I)。他还喜爱平·克劳斯贝和鲍勃·霍普(Bing Crosby-Bob Hope)共同出演的影片。}

有时巴巴会听几张诺芮娜和伊丽莎白的古典音乐唱片,但总的来说,“巴巴不喜欢古典音乐,他偏爱节奏欢快活泼的音乐,尤其是卡瓦里。”

卡瓦里音乐可以说是热情赞美神的一种情感表达形式,将爵士音乐的自发性与福音音乐的灵性融为一体。卡瓦里歌曲中,巴巴特别喜欢听歌手拜库拉·卡瓦(Byculla Qawaal)的唱片。

巴巴甚至召此人来为他演唱,但他没能来。反而另一位歌手,珀亚罗·卡瓦(Pyaroo Qawaal),接受了巴巴的邀请,到他面前演唱。据美婼说,在这之后,拜库拉·卡瓦从舞台消失,不再录制唱片,声望衰落,而珀亚罗·卡瓦则变得广为人知。

巴巴还喜欢匈牙利狂想曲和夏威夷的吉他音乐,这些曲目,玛妮在西塔琴上模拟弹奏出来。在流行音乐方面,巴巴喜爱《修伞人》(The Umbrella Man)与《疯狗和英国人》(Mad Dogs and Englishmen),并跟着打节拍。喜欢和着节奏击节打拍。他还喜爱男高音理查德·克鲁克斯的声音,经常播放他的《生命的奥秘》(Mystery of Life )和《歌中之歌》(The Song of Songs)。

{注:《疯狗和英国人》(诺埃尔·科沃德,1932):“疯狗和英国人在正午的阳光下出门。/日本人不在乎,中国人不敢。/ 印度人和阿根廷人从12点到1点睡得香。/可是英国人讨厌午睡。”}

《圣母颂》(Ave Maria )和《卡普里岛》(Isle of Capri)是巴巴的最爱,有一段时间,巴巴几乎每晚都播放后者。他解释说,这其实是讲一位男子爱上一个名叫特蕾莎的圣人(不是阿维拉的特蕾莎)的事迹,但见她手指上戴着一枚金戒指,象征她嫁给了基督。

{注:《圣母颂》是法国作曲家查尔斯·古诺根据巴赫的作品改编而成,灵感来自耶稣的母亲玛丽亚。}

美婼个人最喜欢的一首歌是科尔·波特(Cole Porter)的《你是巅峰》(You’re the Top),以及莫里斯·谢瓦利埃(Maurice Chevalier)的《路易丝》(Louise),美婼在歌中插入了巴巴名字:“每一丝微风似乎都在低语:‘巴巴’。”(她不喜欢《耶利哥之役》)

有时,晚上吃晚饭时,美婼和玛妮到铁皮棚下和大家一起吃。巴巴坐在他的躺椅上,和女子们一道用餐,躺椅已从美婼的卧室搬到铁皮棚下。其他时候,她们把躺椅放在厨房旁的凉棚下,在星空下听音乐。

一段时期,女子们每天晚上在巴巴面前唱阿提。一盏煤油灯点亮,大家静静地站在他周围。顾麦端着苏娜玛西准备好的阿提托盘。只唱《古吉拉特语阿提》。

完毕,巴巴站起来,先拥抱美婼,接着逐一拥抱别的女子。她们向他道晚安,他对她们说睡个好觉,要快乐。女子们跟随他到他的小屋,苏娜玛西打着一盏灯笼为大家引路。巴巴站在院内门边 (美婼从不出大门) ,再次道晚安。女子们随后回到她们这边。晚上9点响铃,所有人回房间准备睡觉。

不过巴巴喜欢给小惊喜:有天晚上,他在写字板上拼写的不是“晚安”,而是“Too-too”(近似于回头见)。还有一次,巴巴拥抱美婼时,将她举离地面四英寸。

美婼记得巴巴对她特别温存的一次:“巴巴不喜感冒。埃舍里若有人流鼻涕或感冒,会被告知远离巴巴和其他人。巴巴不想让感冒扩散蔓延。

“有一次,巴巴正要拥抱我,跟我道晚安。我说:‘巴巴,我喉咙有点痛,可以吗?’巴巴很甜很甜地说:‘没事的,没关系。’他拥抱了我。”

一天晚上,曼萨丽拥抱巴巴时,搂着他的脖子,把全身重量都倚在他身上。巴巴不喜被抱得这么紧,结果他不再拥抱每个人。“从明天起,”他宣布,“谁都不能拥抱我。除了美婼,谁都不可。只有她可以。”

玛妮心烦意乱,几天后,巴巴也同意拥抱她,但没给其他人。“一天结束时,美婼和我会独自在东屋,”玛妮说,“这时候其他人都走了。巴巴会伸过脸颊,美婼吻过后,我会吻他的左脸颊,而后巴巴会拥抱我。”

其他人唯一可以亲吻巴巴的机会是在他生日那天,或是在她们过生日的当天,很久才会在特定场合下有那么一次。

因为这个新局面由曼萨丽造成,或许巴巴在那时就在为她注定要扮演的孤立角色做准备,把她推开是为了最终将她拉近。在这期间,一次巴巴走到曼萨丽身边,问道:“你吃完早饭了吗?”

“没有,”她回答说,“我正在吃。”

“吃完后来见我。”

曼萨丽过来见他,他说:“我们去散步。”他牵着她的手,他们并肩走着。“这一切都是我的,”他说,一边挥手示意,“你喜欢吗?整个宇宙都是我的,但这个地方(美拉巴德)尤其属于我。”

他们就这样在院子里走着,巴巴又重复道:“一切都是我的。”随后他说:“假设有一天我要离开这里12个月,带上所有的人。我会为你提供12个月的供给,你愿意留下吗?”

眼泪滚落曼萨丽的脸颊。“我不是为此而来的,巴巴。”

“什么?你在哭吗?我不喜欢哭。我跟你开了个玩笑,但我看你不喜欢我的玩笑!”

“我喜欢您的玩笑,巴巴,但这对我来说不是玩笑,而是炸弹!”

“我不喜欢这样,”巴巴责备道,指她的眼泪,“你是女人吗?不,你不是女人(灵性上而言),你是个男子汉!只有女人才哭泣!你不是女人。”

曼萨丽仍啜泣不止,巴巴说:“好吧,我不会再跟你开这个玩笑了,因为你不喜欢,你会哭。这只是个玩笑。现在忘了吧。”

曼萨丽后来回忆说,巴巴一直在为让她独自留在美拉巴德山上做准备:“这件事发生在1938年9月或10月;11年后,当巴巴宣布开始新生活时,它成真了。”

蔻诗德的母亲苏娜玛西是埃舍里最矮的女子,甚至比曼萨丽还矮,巴巴也喜欢逗她。但如果她做了惹他不快或者他不赞成的事,比如和他争辩,他会掐她。(有时她甚至会有一块青肿。)

巴巴对苏娜玛西的手势是一只袋鼠,因为她走路的样子让他想起袋鼠。不过看完电影《白雪公主和七个小矮人》后,巴巴开始叫她“喷嚏”,因为她喷嚏打得非常响亮。若听到苏娜玛西打喷嚏,巴巴就派人去叫她,模仿她打喷嚏的动作,让大家乐一场。

“玛西,你个子怎么这么小?”巴巴有一次问她。“我不知道,巴巴,”她笑着说,“是您这样造的我!下次把我造得高些。”

甚至多年后在古鲁帕萨德,巴巴仍对她说:“我不明白凯库希如·马萨是怎么选你做他的妻子!”

凯库希如瘦高而英俊,但玛西很是个很有风度的人,她双手合十,对巴巴说:“下次,请别让我生得这么矮。这是如此不便,我得叫人帮忙才能够到架子顶上的东西。”

苏娜玛西一直忙于监管埃舍的仆人,但她的主要职责是“天堂守门人”。她受令坐在上美拉巴德栅栏门外(后改为金属门)、高架水塔下面的小房间内,随时警戒有人上山。

{注:雨季时,天若下雨,苏娜玛西就跑出去把晾衣绳上巴巴的衣服收起来。}

巴巴看望山上的女子之后,苏娜玛西会陪他一直走到男满德里不得越过的铁道旁。当巴巴回来吃午饭时,她又走下山去迎接。有时,在某个隆重的节日或吉祥的场合,巴巴上山,众女子迎接时,苏娜玛西会敲碎一个椰子。

{注:在印度,任何重大活动上,比如乔迁新居,或者有某位要人或名人出席时,敲碎椰子是用来祈福。这种行为象征着头脑的毁灭。}

有一次,苏娜玛西没下山迎接,巴巴独自上山。他过去查看情况,苏娜玛西说她的眼睛出了问题。巴巴蒙上她的眼睛,将她领进东屋,嘱咐她明天早上之前不要起床。

苏娜玛西有白内障,伴有并发症,她担心自己会失明,但巴巴向她保证:“我保证你不会失明。”12年后,新生活期间,苏娜玛西去看医生,治疗白内障。医生说她若晚来一天,就会失明。巴巴信守了诺言,玛西的视力得以保全。具有讽刺意味的是,巴巴选了一个不仅极其矮小且近乎失明者做他的“守门人”!

苏娜玛西一天大部分时间都坐在门口,无事可做,巴巴让玛妮教她英文童谣和几首短诗,她背下来再念给巴巴听。玛妮有自己的工作要做,但她尽职地坐在苏娜玛西面前,慢慢地说道:“波莉把水壶放上去,放上去,放上去。”

玛西不会说英语,她重复道:“波莉把水壶放进去,放进去,放进去。”

“不是水壶放进去,是放上去!”玛妮说。

有一次,玛西进东屋传信时,巴巴用古吉拉特语说了这个谜语让女子们猜:“一个火车头带着两节车厢,不知要往哪里去。一个车厢空荡荡,另一个车厢里是神。”

没人猜出答案,答案是苏娜玛西。她的外套有两个口袋,一个是空的,另一个是她的念珠,她边摸念珠边持巴巴的名。“那个口袋总是在动,”玛妮说,“里面可能有只松鼠。”女子们觉得这个谜语十分有趣。“巴巴说得那么自然,”玛妮继续说,“用古吉拉特语表述,那么活泼押韵。”

下午巴巴下山后,因不必守门,苏娜玛西便在自己的房间里打个盹。虽然打着鼾,但若有人叫她,她会答道:“听见了,我每个字都听得真,我没睡。”说着立刻起身。

“巴巴不喜人们午休,”玛妮说,“我仍记得下午他突袭而至时,有人正躺着睡觉的情景。巴巴将手指放在唇上示意大家别作声,从口袋里掏出一块手帕,拧起一端,将手帕缓缓从睡觉者头上垂下,直到手帕角轻擦那人的鼻尖。

“那个人(通常是苏娜玛西)抽动着鼻子,以为是只苍蝇,各种表情做尽。我们不能大声笑。过了一会儿,他又做一次。三四个来回之后,那个人气不过,醒了——发现原来是巴巴。于是大家哄堂大笑。”

在早期,苏娜玛西有一种好打听的天性。“她想知道埃舍里发生的一切,”玛妮继续说,“巴巴让她坐在院子外守大门,这使她完全置身事外!她要是需要上厕所,或者泡几件衣服,过后再洗,这就给了她在埃舍里经过一下的机会——一个看看有啥事发生的机会。

“虽然她只离开五分钟,巴巴却刚好在玛西不在岗时到了。‘巴巴,我就离开了两分钟,’她说,‘巴巴怎么能这么快就上山?’她觉得好奇怪。”

关于东方女满德里,吉蒂曾写到,有两件事令她深受触动:首先,她们的绝对服从细致入微,她们全神贯注于巴巴,想他比想自己多,在她们贯穿一天的思想、言语和行动中,让他成为她们一刻不离的伴侣和向导。其次,她们对巴巴、她们的大师的爱与信心,表现出令人崇敬的、孩子般的品质。

关于她在美拉巴德山上的时光,吉蒂说:“我记得巴巴说过,那些把他们的生命专注于他者,逐渐在意识上与他一致。一点一点地,他们的人性融入他的神性,他们得以自由。一天当中的任何时候,吃饭,玩耍,工作,或者我们在院子里走动时——巴巴会突然微微抬手,向我们中的一个打个手势,表示:‘你在想什么?’他为什么这样做?他在致力于把我们的意识从我、从幻相和二元欲求的众多目标中转移开,转向他本人或者说神这唯一的目标。

“显然,要做到这一点,他需要我们和他在一起,在他的肉身临在中。我记得巴巴当时说的一句话:‘爱我,服从我,我会照看你的灵性生命。’是的,他是我们灵性上的良伴益友。”

{注:摘自《唤醒者》,第21卷,第2期,第31页。}

1938年9月11日,为庆祝琐罗亚斯德的生日,巴巴同意装扮成琐罗亚斯德,并拍照留影。他叫美婼和女子们做些东西,美婼回忆说:“ 我们用一条白色纱丽做面料,准备了三四个小时完工。巴巴穿上了它,伊丽莎白给他拍照。”

在一张照片中,巴巴持一根手杖,另一张照片中,希芮茵麦在他身边。他对伊丽莎白说,这就是琐罗亚斯德真实的样子,但蓄有胡须。

{注:根据伊丽莎白的说法,巴巴按母亲的要求装扮成琐罗亚斯德;美婼则持不同意见,她认为巴巴如此穿扮只是心血来潮。}

普利得(满德里之一)奉巴巴之命上演一部剧,由下美拉巴德埃舍的36个玛司特和疯人做演员出演。凭着巴巴的恩典,这个看似不可能完成的任务得以完成:9月25日,《高毗迁达王》剧上演,表演十分专业,租用了戏服,舞台有灯光照明和背景。来自孟买、普纳、纳西科和阿美纳伽的爱者们前来观看这场独特的演出,一些女子(但不包括美婼)也观看了演出。

两天后,疯人和玛司特埃舍半数人员被遣送回家。巴巴指出,这一切,以及这部剧本身,都与世界形势相关联:欧洲战事已不可避免。这些世人眼中的疯癫者,却能出色地演好这部古老的帝王剧,而现代世界的诸多“为王者”,却表现得如疯子一般。

对女子们,巴巴说:“这意味着战争。俄国、法国和英国对抗德国、意大利等国……时间快到了——世界将一片混乱。这就是我在(《美赫巴巴期刊》的)一篇文章中公开宣称‘我是阿瓦塔’的原因(虽然这篇文章当时还未发表)。

威廉·夏勒在《第三帝国的兴亡》中关于1938年9月26日这一天如此写道:

那天晚上,希特勒断了自己的后路,至少在我们这些惊奇地听着他疯狂发作的人看来是这样的……他歇斯底里地大吼大叫,是我见过的最为严重的一次情绪暴发……

9月28日:随着“黑色星期三”的到来,柏林、布拉格、伦敦和巴黎上空笼罩着浓重的阴云。战争似乎不可避免……在伦敦,挖战壕、疏散学童、清空医院的行动仍在继续。在巴黎,拥挤不堪的火车争先恐后驶离这座城市,离开首都的机动车交通堵塞不通。西德也有类似的场景。

{注:摘自《第三帝国的兴亡》,第397页,404页。}

巴巴知道希特勒(根据慕尼黑协议)的绥靖政策是行不通的,他告诉女子们:“会有战争……会有事情发生,会让他们忘记所有的承诺,而且是从一个全新的角度——波兰——俄国?……但在10月7日,我有一个比战争更重要的计划。这个计划和战争有间接关系,和你我直接关联。猜猜有什么惊喜。”

她们猜不到,只好等巴巴告诉她们。10月2日巴巴给了一个暗示,他说:“今天,我和印度专家就‘印度自驾旅行’进行了很好的讨论。我们可以弄一辆全新的巴士——新车身,新引擎——带18个软垫座位以及车顶的行李空间,你们认为这要花多少钱?六千卢比。但数额太大了,我们必须全体进行捐助,现在就开始准备。我们须现在订货,以便二月份能准备就绪。那么现在,这6000卢比和汽油怎么办?

伙食费和这里的一样。我会让疯人埃舍和医院继续运转,还有杂志。我付不起油费。但即便如此,基于伊丽莎白每月支付的150美元,这些活动仍有可能。”

五天后,巴巴分别与男女满德里交谈,宣布他计划于12月15日离开美拉巴德去“另一个地方”,之后开始印度旅行。他指示萨若希为此打造一辆专用巴士,漆成蓝色。接下来从1938年12月到1939年2月贯穿印度的旅行被称作“蓝车旅行”。

对于巴巴计划的不断变更,艾琳这样评论:“在印度,我们学会了埃舍的生活方式,美妙而精彩;然而与此同时,是24小时不间断的考验。巴巴一如既往地慈爱,但比以前(在戛纳)更少有个人色彩并更严格。每当我们觉得已理解或习惯了某些事情或生活方式,就会出现变动。慢慢地,我们学会并接受了大师的方式。

从10月15日开始,巴巴在山上的小屋和下美拉巴德的角卜地(小屋)之间交替居住,从晚上7点一直闭关到第二天早上。

尽管巴巴计划在不久的将来离开美拉巴德,妇产医院仍于10月11日开张,佳尔送来第一个病人——一个智障孕妇。这名妇女在凌晨3点分娩。雇了一名女医生,安排她住山上的一个房间(图书馆),但她并不尽责,半夜有人叫她去接生时,她躺在床上迟迟不动。

幸运的是,当时山上有人对这些事情有一些经验。巴巴和查干一起来到医院,并将希芮茵麦、盖麦及其姊妹顾拉玛西叫醒。娜丁和曼萨丽也在场,尽管曼萨丽以前从未接生过。

希芮茵麦负责接生,她叫娜丁烧一些热水。巴巴脱下外衣,嘱咐曼萨丽不要害怕,拿棉花来,他把炉子点燃,他们会一起接生这个孩子。

娜丁和病人在一起,让她不断念“巴巴,巴巴,巴巴”,巴巴则坐在病房外面。

每隔五分钟,他就吩咐和他一起等着的曼萨丽:“我想孩子出来了。去看看。”

5点钟,孩子出生了,是个女婴。“相当顺产。”艾琳回忆说。婴儿出生后,巴巴每天去医院探望五六次。“医院的启动不是从病人而是从一个孩子的出生开始,这是多么美好的事情啊。”

娜丁任医院的护士长,虽身为列夫·托尔斯泰伯爵的儿媳,在国际上享有盛名,但她对医院的管理工作全身心投入。娜丁不会说马拉地语,但她和病人坐在一起,握着她们的手,指着自己的巴巴吊坠,说:“巴巴在你里面,巴巴在我里面。”

因为很难买到现成的药物,艾琳自己动手制作混合药剂。她还在医院值夜班。“有时医院人满为患,人们不得不睡在地板上。我用未漂白的棉布给病人缝睡衣,给婴儿缝小衣服。印度人很惊讶,我们欧洲人会无偿照顾他们,只是为了服务神,在无私工作中训练自己。为巴巴的计划而工作,我们感到幸运。一旦我们习惯了这项工作——而且很可能已经喜欢上了——医院就关门了。”

曼萨丽不大喜欢自己在医院的职责:“我给病人和(讨厌我的)医生端茶送饭。巴巴给了曼萨丽一顶大大的白色帽子,帽子松得掉到了眼睛上,她甚至在医院里也戴着这顶帽子,巴巴便会取笑她。“巴巴和佳尔都在那里。我端着茶盘,巴巴叫我,指着那顶松垮的白帽子,抿着嘴笑。

“巴巴说如果没有床位,病人可以睡地板上。医生不喜欢这样。巴巴想要多住一些病人。那些日子我很忧郁,因为我没有时间和巴巴在一起。我希望能在他身边,半小时也行。但我一整天都在医院里度过。”

而且每天下午五点,巴巴都会带着女子们散步。曼萨丽抱怨说她根本见不到他,巴巴便让她在下午四点半给病人送晚饭,而后加入他及其他人。这也惹恼了医生。“病人若是晚上饿了,你会起来给她们送牛奶吗?”她问曼萨丽,曼萨丽回答说:“这是巴巴的命令,我必须服从。”

医生越发恼怒了:“巴巴这个,巴巴那个……这个巴巴是谁?”

曼萨丽指出,美赫巴巴是医院的老板,也是医生的雇主,所以她必须遵从他的意愿——他也是她的“大师”。

美婼与妇产医院没有任何联系,只被带去参观过一次。巴巴还带她和其他人去看艺术家海伦·达姆在陵墓里的绘画。室内圆顶的绘画当时还不完整,但后来她们又被带去看了完成后的画作,其中包括北窗中央的巴巴肖像。

美婼非常喜欢这些画:“巴巴的表情最初很美。那么可爱,双眼那么感人,充满了慈悲的爱。原画眼神温柔,表情甜美。多年后,重新翻新这些画作时,拜亚·潘迪(阿美纳伽的一位艺术家和摄影师)没有动脸部。他无法重新捕捉到那种表情。”

海伦的艺术才能及其坚毅品格给美婼和其他人留下深刻印象,而她已经60岁了,已不年轻。海伦有一些古怪的观念。在瑞士,她过着近乎隐士般的生活,只穿自己做的和服式羊毛衣;她不习惯像在埃舍里这种和别人这么近距离的生活。“海伦是海蒂的朋友,她喜欢灵性的东西,”美婼回忆说,“她有时需要仰卧在脚手架上工作。她一句英语都不懂。我们只得通过诺芮娜(或艾琳)和她交谈,她懂德语。”

“海伦只会说德语,在印度和别人交流有困难。这一切,加上远离家乡和自己的专业工具,使她感到十分孤独。当巴巴令她为他的陵墓绘画,用她能得到的不多的颜料和工具,海伦对有机会重拾自己的艺术工作欣喜若狂。”

{注:摘自《爱街灯柱》(Love Street Lamp Post),1990年春。}

玛妮说:“巴巴让海伦·达姆在印度的经历极其不易。她已不年轻,语言不通,(后来)又生病。而且她和娜丁处不来。”

其他人,比如艾琳,也曾与娜丁发生过口角,艾琳认为娜丁是假装虔诚。在与巴巴见面之前,娜丁曾在旁迪切里,与圣人师利·奥罗宾多·高斯(Shri Aurobindo Ghose)待过一段时间。不知何故,娜丁觉得艾琳不够“灵性”。

事实上,娜丁的性格似乎与其他西方人都合不来,她们发现很难适应娜丁的某些方式。而东方人则发现她极安静,性情温和,尽管出自名门,却很谦逊。有一点是肯定的:娜丁对巴巴满怀着爱,巴巴说:“(娜丁)会在珠穆朗玛峰上为我演说,即使只有雪在倾听!”

埃舍里的每个女子,起码另有一个人观念与之相似,娜丁除外;但巴巴指出,这些相似之处可能是优点,也可能是缺点,甚至可能导致她们相互依赖,而不是依靠他。

尽管海伦经历了一段艰难的时光,但在美拉巴德也收获了一些乐趣。庆祝十胜节时,女子们给恰姆和吉皮穿上戏服,佩戴鲜花。巴巴送给艾琳的那只兔子也穿了一套衣服,而为了逗巴巴开心,海伦把自己打扮成兔子的模样!

1938年排灯节期间,阿娜瓦丝、娜格丝、高荷和恺娣被邀请到上美拉巴德,住了一周。巴巴指示她们不要在美婼面前谈论外界的任何事情。“当时的规定非常严格。”恺娣说。

来访者在医院里被分派了职责。白天,她们为住院病人制作绷带和外衣;晚间和巴巴一起去医院看望病人,并在他的巡查中确保一切都一尘不染。夜间,由于西屋没有足够的床铺,她们就睡在楼上宿舍地板的床垫上。

恺娣还记得为排灯节带来炮竹,她点一支烟花时烫伤了手指。她父母问巴巴,恺娣可否加入他的蓝车之旅,巴巴说他会考虑。

即将到来的蓝车旅行是今年最后几个月讨论的焦点,满德里已开始提前准备。11月5日,巴巴最后一次和女子们去幸福谷野餐,就在同一天,他写信给在英国、经常与之通信的迪莉娅:

世界处于恐惧困惑的混乱状态。没人知道会发生什么,但等着瞧吧。我知道一切,现在和未来,没有什么可以阻止我在这里要做的工作。我不是阿瓦塔吗?世界很快就会知道这一点。

{注:《美赫主》,第2332页。}

《美赫巴巴期刊》首刊于11月发布,其中刊有巴巴的文章《阿瓦塔》,文中巴巴公开宣称他是阿瓦塔。

前面说过,伴随着世界形势如火如荼展开,巴巴已经准备好,带着他迄今已训练有素、克己自律的“部队”,搭乘堪称移动式埃舍的汽车踏上征途。

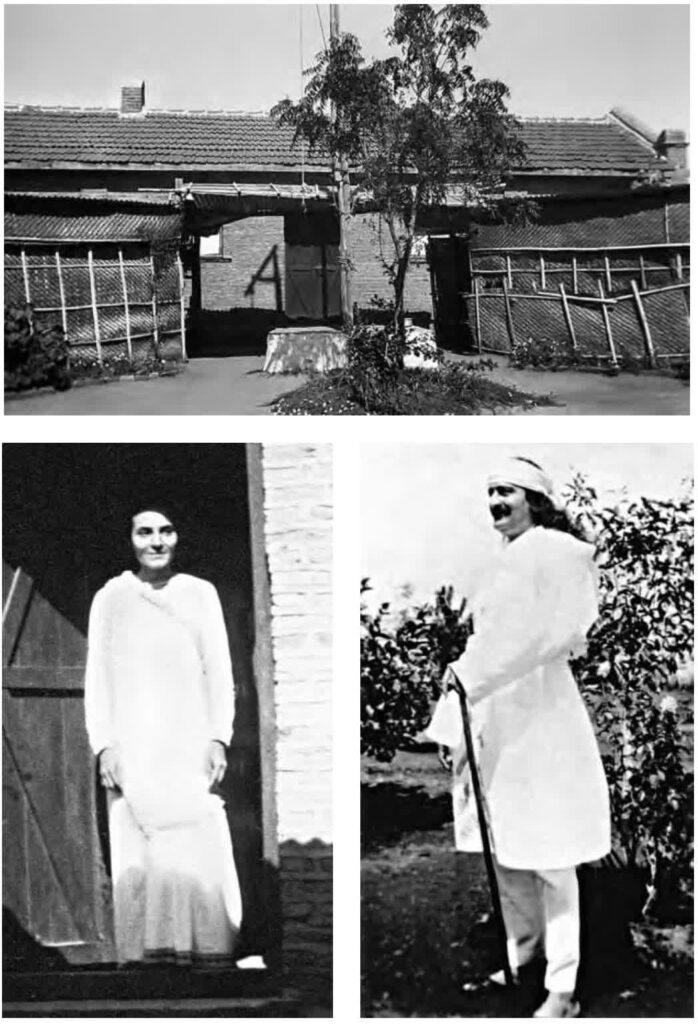

(背后是厨房东侧墙)

蔻诗德拍摄——玛妮收藏

下图:美婼在厨房门前;1938年9月,巴巴扮作琐罗亚斯德

上图与右图为伊丽莎白拍摄——伊丽莎白·帕特森照片档案馆提供

左图为玛妮拍摄并收藏

巴巴爱者翻译并制作的一些巴巴喜欢的歌曲(源自微信公众号:美赫之歌):

《摇篮曲中道晚安》

https://mp.weixin.qq.com/s/LL5Z_KBGrWYis2STHVpKgA

《圣母颂》

https://mp.weixin.qq.com/s/unZm-E_JHYqwy_1RdMOt1A

《卡普里岛》

https://mp.weixin.qq.com/s/TY8F0HfCmYdmjynpJjmjLQ

《修伞人》