1938年6月,孟买,摄于“印度凯撒”号客轮

美赫巴巴和女满德里于1938年6月15日离开盘奇伽尼,前往阿美纳伽,没有回美拉巴德,美拉巴德的建设还在进行中。顾麦的侄子萨若希·伊朗尼安排巴巴一行入住奥兰加巴德路附近的工务部灌溉平房,他们在此处住了两个半月。男满德里和穆罕默德回到美拉巴德。巴巴每天都去美拉巴德,检查建筑工作以及疯人和玛司特埃舍。

在工务部平房,美婼、玛妮和蔻诗德共用一个房间,其中一个角落被改造成厨房,美婼用便携式煤油炉为巴巴准备饭菜。娜佳身体不佳,在另一个房间,由拉诺护理。为诺妮挂了一个小窗帘,让她有一些私人空间,后廊也挂一副帘,形成一个半私用的浴室和厕所。

工务部平房的女子埃舍,主要特点是八名新成员的加入:6月15日来的曼萨丽(玛妮·德赛);两周后到达的四名欧洲人——艾琳·比罗、娜丁·托尔斯泰、海蒂·莫敦斯和海伦·达姆;盖麦·杰萨瓦拉于8月1日带两个女儿美茹和玛奴(玛妮)的加入。

{注:盖麦之子埃瑞奇在此期间加入了巴巴的男满德里。}

曼萨丽的昵称源于她来自瑙萨里;巴巴给玛妮·杰萨瓦拉取昵称曼浦尔或玛奴,也是因为她的家乡在那格浦尔。这样,在埃舍的三个玛妮之间就不会混淆。

杰萨瓦拉家的女子一到就被分配了职责:盖麦照顾娜佳和瓦露,瓦露也生病不起;美茹和玛奴打扫巴巴的房间。起初,习惯了舒适家居环境的杰萨瓦拉家女子们发现很难适应埃舍生活。有那么多人住在一起,彼此那么近距离接触,条件又那么简陋。她们使用卫生间和浴室时感到特别尴尬,担心有人从帘子上方偷窥,但很快就习惯了。

美婼注意到盖麦和女儿们总是一起行动出入,仿佛一个连体。“盖麦很害羞,女孩们也是,”美婼说,“她们躲在彼此身后。盖麦总穿灰色或棕色这类不显眼的衣物。因此,巴巴越发挑她们出来(打趣)。”

29岁的曼萨丽1927年在美拉巴德首次见巴巴,从那时起就渴望和他共同生活。上一年巴巴去曼萨丽家时,问她是谁。“我不知道,巴巴。”她诚实地回答。

“你是巴巴的修女。”他说,“不要结婚。”曼萨丽欣然答应。

曼萨丽的母亲在她九岁时去世,父亲并不反对她加入巴巴,但他更愿意女儿在家里敬拜巴巴。曼萨丽的父亲是个正统、虔诚的琐罗亚斯德教教徒,且品行端正。“他没有比如抽烟、喝酒、吸鼻烟等不良习惯。”曼萨丽说,巴巴称他为“这个时代的圣人”。

曼萨丽因而自幼家教严格:她不可单独出门,到了晚上,路灯亮后,她就得待在家里。

和玛妮一样,曼萨丽从小患有久治不愈的皮肤病。几年前,她和家人初次到巴巴身边,巴巴指示她取一些他的度内火灰,每天早上念巴巴的名服一小撮。这个方法很管用,但曼萨丽后来发现,是巴巴替自己承担了病苦。她深感不安,结果病情复发。

她再次见到巴巴时,抗议说她从没打算让巴巴代她受苦。巴巴说她疯了,表示没人能为别人承担病痛。

“但是神可以,”曼萨丽回答,“您是神。”

巴巴似乎想了想,随后宣布他想到一个主意,问曼萨丽喜不喜欢?

“您要告诉我是什么主意,否则我怎么知道呢?”她问。

巴巴回答说她现如今是他的了,就不会再受此病痛,巴巴也不会。曼萨丽喜欢这个主意,但坚持要巴巴保证会信守承诺。巴巴一直与曼萨丽和禅吉私下谈话,说到这他召集男满德里,叫他们过来看看曼萨丽,要是他们想看疯女人的话。此后曼萨丽皮肤病再未复发,巴巴也一样。

15日晚上9点半,佳尔驱车去火车站把曼萨丽接到工务部平房。巴巴在后花园等着,坐在藤椅上,手里拿着字母板。“你来了?”他边说边打手势叫她坐下,“我希望你能来,我等你来的这一天已等待很久。今天是你加入我的日子,我很高兴,你呢?”

“我在数着日子呢。”

“你既然来了,无论我说什么,你都得服从。”

“好的,巴巴。不管您说什么——除了分开。”

“爱是无条件的——而你是在束缚我。”巴巴警告说。他指示她在厨房协助做饭,指示完毕让她去休息。

在埃舍迁回美拉巴德前,曼萨丽一直为东方女满德里做饭。美婼给巴巴做饭,吉蒂给西方人。有时巴巴会品尝曼萨丽做的饭菜,他特别喜欢她做的土豆。

艾琳到后,巴巴给她也取了昵称,叫“帕德玛”或“帕德米妮”(蝴蝶)。艾琳已做好充分准备,要像在戛纳时一样大干一场,但到后不久便病倒,在印度逗留期间,大部分时间身体都不是很好。这背后自有原因。

在工务部平房的一个阴雨天,巴巴拿出一大包阿司匹林,递给每个女子一片,用作在湿冷天气预防感冒生病。“我们不在乎它是什么,”玛妮说,“它可以是毒药。我们只是伸手接受巴巴给的东西。巴巴给什么,我们只是放进嘴里咽下去。

“轮到初来乍到的艾琳时,她说:‘哦,不,巴巴,我从不吃药。我不需要,我不吃。’

“巴巴只是说:‘哦,你不吃?’然后继续下一个,好像什么事也没发生。

“我们气都快喘不上来了,十分震惊。我们屏住了呼吸,知道她注定要经历些什么。

“自那之后,艾琳得了肝炎,经历了很多事情,直到离开印度回瑞士,她都是大包小包药带着。她老是不停地擤鼻涕,老是要服各种各样的药——比别人多出十倍。

“谁知道呢,巴巴通过给她一片阿司匹林,有可能会把她后来要吃的那些药全部抵消。”

阿司匹林事件后不久,艾琳病了,拉诺负责照顾她,但巴巴找到了减轻她痛苦的办法。

“有天晚上巴巴来看我,”艾琳说,“他手里拿着一个小布袋,上面装饰着鲜花。里面是一只白兔。他说:‘看我带来了什么。’于是每到晚上,我的床上会铺一块布,巴巴和女孩们过来和兔子玩耍。”

在工务部平房时,巴巴也想给曼萨丽一只宠物,但她没有接受。一只患疥癣的病狗溜了进来,巴巴让曼萨丽照看。曼萨丽从一开始就不喜欢狗,说她是来服务巴巴的,而不是服务什么流浪狗。

巴巴便让盖麦去做,盖麦怀着狗儿现在属于巴巴的态度遵令,所以她是在服务巴巴。这对曼萨丽是个教训。

蔻诗德最近也上了一课。杰萨瓦拉女眷刚来时,巴巴召唤正在做饭的盖麦,对她说:“你会在这一生中见到图克拉姆(获得提升)。你想要那个吗?”盖麦说想要。

蔻诗德听了气哼哼的。“那我们呢?”她问道,“她们才刚加入,她们是新来的。我们为您服务了这么多年,为什么不给我们?”

巴巴说:“谁知道她们已跟随我多少世,也许比你还长。”

巴巴从不喜欢穿毛衣或紧身上衣,天冷时穿夹克或大衣。有爱者送给女子们为巴巴做衣物的面料,艾琳向美婼要了一些,给巴巴做了一件外套;因为她喜欢缝纫,再者如今生病也无其他事可做。

美婼便把布料给她,艾琳做了外衣,并为美婼做了一件衬衫,也给玛妮做了东西。做完这些后,艾琳向美婼要巴巴衣物的针线活。她缝补了几件撕破的长袍,后来对美婼说:“给我一些有色彩的东西。我厌倦了白色,白色,白色。太多白色了!给我一些好看的亮色。”

接着,她给美婼做了一套特别的衣裳,要她等巴巴打破沉默时穿:一件纱丽,镶有与之匹配的刺绣花边,一件奶白色丝绸纱丽罩衫,还有一件带两种绿色调的刺绣马甲。她把整套衣服送给美婼,说:“巴巴打破沉默时穿吧。”

美婼同意了,把衣服拿给巴巴看,但她从没穿过,一次也没有。后来美婼说:“我没听到巴巴打破沉默,所以我没穿。”(有人听后建议道:“你若是穿上,他可能会的!”)

当有人为美婼缝制衣服时,只有玛妮可以为美婼量尺寸,因为在那些日子里谁都不可碰她。此外,虽然埃舍里的其他人可以自由交换衣物,但美婼和任何人之间则不能互换。

一年后玛格丽特来时,不可碰触美婼的限制已经逐渐放宽。“我们确实不怎么拥抱美婼,”玛格丽特说,“但巴巴没说过不要碰她。”

从戛纳回来后,在纳西科埃舍储存的东西都要卖掉。蔻诗德提醒美婼,西方人在纳西科时有一台很好的缝纫机,这在美拉巴德会派上用场,因为她们必须自己缝制衣服。(蔻诗德尤其记得在去法国之前,她在那台旧缝纫机上缝她们的新衣服,有多费劲。)蔻诗德叫美婼去问巴巴,她知道巴巴不会拒绝美婼的任何请求。

美婼从不想打扰巴巴,也不想要任何东西,但她非常谦卑地说:“巴巴,西方人在纳西科有一台缝纫机;如果您不介意的话,放在美拉巴德会很有用处。纳西科埃舍的家具都要拍卖,我们想把缝纫机留在美拉巴德。但您若不希望我们留,也没关系。随您的意愿办。”

巴巴说不要带它到美拉巴德,因为缝纫机其实是馥芮妮的,西方人只是借用。这个话题一时搁置,但几个月后,一个巨大的板条箱送到。巴巴记得美婼的要求,订购了一台崭新的辛格牌缝纫机。“巴巴真是太贴心了。”美婼说,“我完全忘了这件事,但他记得,给我们买了一台。”

巴巴触摸了新机器,并向她们展示它的用法。尽管美婼常说“我不喜欢缝纫”,为了首次进行缝纫,她对艾琳说,她想学用这台新机器为巴巴做一件外套。

{注:缝纫机放在东屋。在新生活期间,巴巴没有提过把它卖掉,所以它被放在一边。后来1954年,它被带到美拉扎德,存放在楼上,一段时间后,美婼将缝纫机搬到她的卧室里,靠窗放着。}

艾琳教她如何剪袖子、用别针和粗缝。这样美婼也为巴巴缝了一件外衣,是浅蓝色的,巴巴穿上身。后来,她用新机器为自己缝了些衣物。

还在工务部平房时,巴巴偶尔带女子们去库希如大院隔壁的萨若希影院看电影。艾琳回忆说:“我们和美婼一起去看的第一部电影是华特·迪士尼的卡通片,因为美婼不能看任何男性。”那是《白雪公主和七个小矮人》,所有人,包括巴巴,都喜欢。

{注:这里艾琳说错了,因为到了1938年美婼已被允许看男演员主演的电影。萨若希影院(或被称为萨若希有声影院)是以堪萨赫伯父亲之名命名,影院建于1931年,由顾麦的夫家经营。}

但美婼和玛妮听不懂小矮人唱的歌:“嗨——嗬,嗨——嗬,我们要去上班了……”她们以为他们在说:“我回来了,我回来了,我从墨西哥回来了。”

还有一次,他们坐伊丽莎白的车去看电影,而后去奥兰加巴德路野餐,那里靠近琐罗亚斯德教的静塔。巴巴不喜阳光直射头顶,所以在野餐地,她们在他头上方搭了一个小遮阳棚。在一次郊游中,提供有三种菠菜,海蒂对所有不同的菜式都特别感兴趣。

“野餐时,美婼坐巴巴旁边,”吉蒂回忆说,“她总是先服侍他。她特别能够接纳巴巴的情绪。巴巴曾经说过:‘美婼最爱我。她更能注意到我的情绪。’

“我们太鲁钝了。我们意识不到巴巴何时想要安静,何时要娱乐——诸如此类的事情。另一方面,美婼直觉性极强;她清楚何时该说话,何时静默不语。是她的爱——深深的爱——给了她这种直觉,使她能够感知巴巴的心情:巴巴希望她安静时就保持安静,巴巴希望她活跃时就积极活跃。”

{注:大阿迪曾经注意到,美婼总是比任何人都能预料到巴巴的愿望。}

关于美婼和巴巴的关系,吉蒂说:“亲爱的美婼和巴巴之间的情感太美了,无法讨论或传达。在生活的某些方面,沉默永远是唯一可能的交流方式。所有人都深爱着美婼,只因为,她对巴巴是那么珍贵与特别。

“每个人都必须在美赫巴巴的人格性与非人格性中扮演自己的角色,美婼则必须在这个伟大、神圣的戏剧中扮演自己的角色。巴巴曾经告诉我们:‘在我所有的爱者中,她最爱我。没有人百分之百爱我,但最接近者是美婼。’他还说,也因此她的分离之痛最强烈。这就是为什么当巴巴离去时,她哭泣不已。”

印度教的让·潘契米节和奎师那生日在工务部平房里庆祝。美婼在萨考利庆祝让·潘契米节时,被泼了红水,纱丽和圣腰带都永久地染成了粉红色。

这一次,巴巴对曼萨丽说:“明天我要把你从头到脚都染红。”

曼萨丽总是习惯于立马回驳,说她会离巴巴远点,他想用染色的水泼她的计谋不会得逞。

“等着瞧吧,”巴巴表示,他反复说,“我要把你从头到脚都染上色。”

第二天,巴巴给每个人喷红水,曼萨丽躲在门后。就在自以为智胜巴巴之时,嗖地一声,红水从她身后的一扇窗户泼出,让她防不胜防。到底还是巴巴赢了。

8月19日周五,为庆祝奎师那的生日,女子们穿上最好的纱丽。她们又做了一个小摇篮,把巴巴的照片放在里面。“我们都不好意思唱歌和摇摇篮。”美婼回忆说。

等巴巴来时,她们唱了首传统的摇篮曲,巴巴面带微笑观看了一会儿。他也摇动了摇篮,女子们给他穿上一件柠檬色的外套,按传统方式给他戴上花环。

奎师那又一次来到他的挤奶女们中间。

巴巴和女子组接到通知,要求务必搬出工务部平房,他们的逗留时长已超过政府旅社通常允许的期限。因此,男满德里尤其是彭度,加紧美拉巴德山上的建设工作,付出无比艰巨的劳动,于巴巴给出的最后期限8月25日上午8点之前,全面完工。

就在此时,巴巴和东西方女子全体准点到达。巴巴在修爱院年间住过的穴屋中的旧粗石墙,已经被拆除,由一个简朴的正方形建筑取而代之,为旧邮局拆剩的黑石建造而成。这将成为美赫巴巴的陵墓,顶部是一个白色的圆屋顶,四个角分别是混凝土材质的四大宗教标志——基督教十字架、印度教庙宇、穆斯林清真寺以及琐罗亚斯德教圣火。

陵墓旁的旧静心室曾作为萨达克埃舍供一些男子静修,也被一一拆除,并用铁皮重新搭建。此外,在陵墓以北还建了一个有10个床位的妇产医院。

水塔上用石头加盖了一层,并建有塔楼和一个室外楼梯。从前矮旧的暗色建筑,如今根据巴巴的意愿,俨然变成一座高耸的白色堡垒或城堡,远远便可看到立于山顶之上。所有建筑仅用五个多月即告完工。

{注:在入侵莱茵兰省之后,德国开始在与法国的新边界上疯狂修建堡垒“西墙”;1938年8月26日,希特勒及其随行人员参观了这些新筑的防御工事。(摘自《第三帝国的兴亡》,纽约西蒙与舒斯特出版社,1960年版,第295,378页)}

美婼连同玛妮、蔻诗德、娜佳、苏娜玛西和瓦露回到了以前的东屋。杰萨瓦拉家人——盖麦、玛奴和美茹——住西屋。曼萨丽被安排住楼上为西方人建的宿舍,她和东方女子合不来。(玛格丽特来之前,曼萨丽似乎也不怎么喜欢西方人——而且她讨厌狗吉皮。)

除了增加二层的空间外,西方人又得到其他一些简单的舒适环境:厨房西侧巴巴以前睡觉的房间,改成了一间浴室,隔成三个隔间。在水塔后面增设了一个铁皮棚区,现在所有人都在这里用餐。

由于使用厨房的人众多,美婼在厨房的附属小室为巴巴做饭,并在那儿放了一个巴巴的小躺椅。

娜丁在《美赫巴巴期刊》(1938年12月)的一期中如此描述上美拉巴德:

山顶之上,俯瞰广阔的地平线,在一片开阔地的中心矗立着的崭新建筑,其平衡与统一的简朴象征十分有趣——这就是美赫静修所。中央高耸的白塔上承载着一切灵性的标志——“于奴役中主宰”。坐落于山上的它,给人一种漂浮于广阔纯净天空和宇宙的奇妙感觉;唯有地平线上远山若隐若现的线条,温柔地将这迷人而单一的风景打破。

隔墙不远,我们的埃舍最近扩建了几处房屋,以适应美赫巴巴为团体所计划的扩展活动。这座简单朴素的建筑是一所专为穷人、妇女和儿童服务的免费医院。紧挨着它的是新办《美赫巴巴期刊》杂志的办公室。

{注:《美赫巴巴期刊》是一本专门介绍巴巴的杂志,创始于纳西科埃舍,当时重新恢复发行。}

伊丽莎白还在(1939年1月的)《美赫巴巴期刊》上发表了关于在美拉巴德生活的文章:

居住在美拉巴德,我感觉自己生活在每一处,又哪里都不在。通过美赫巴巴,印度地图上的这个(世人一无所知的)小点,仿佛是固定巨轮的轮轴销,连接辐条辐射至悸动的城市、文明的动脉,直到地球的尽头……拥有400名居民的小村庄阿冉岗,距离美拉巴德大约四分之一英里。从我们所在的山顶上,可以听到村里寺庙的钟声。

回到美拉巴德几天后,巴巴列出每个女子的职责:

美婼为巴巴做饭并照料花园,由玛妮和蔻诗德协助。

盖麦在女儿玛奴协助下为东方人管理厨房。(午饭和晚饭同时做出来。)

吉蒂为西方人做饭,并协助苏娜玛西管理仆人,苏娜玛西的主要职责是守卫。(巴巴称她为“天堂守门人”。)

娜丁是新建妇产医院的护士长。艾琳、曼萨丽和美茹·杰萨瓦拉帮助她照顾病人。(一名女医生每天会来,还要雇一名护士。)

诺芮娜、伊丽莎白和诺妮负责《美赫巴巴期刊》,办公室设在妇产医院里。

拉诺照顾任何生病的女满德里,并负责木匠活。

海伦,一位瑞士艺术家,在海蒂的协助下,在巴巴的陵墓内画壁画,海蒂也是一位艺术家,她负责调配颜料。

瓦露,像往常一样,打扫(陵墓旁的)巴巴小屋,他们去法国之前,巴巴一直在那里闭关,现在他又开始在夜间使用。

虽然现在众多的人住在山上,但有些规定仍须严格执行:除了在医院或为《期刊》工作者,没有巴巴的允许,任何人不得走出院落。如果苏娜玛西看到任何男性上山,就摇铃警告美婼进屋。美婼要到厨房或东屋,待在那里。若有男子进到院子里,她须用棉花塞住耳朵,以免听到他的声音。那人离开后,玛西要再次摇铃。

“这比修道院还要严格。”玛妮说。

当然,还有一条基本原则——绝不可提到男子或任何雄性动物,尤其是在美婼面前。

由于杰萨瓦拉家人是新来者,且直接来自家庭生活背景,遵守这个规则对她们来说最为困难。早些时候,在1938年巴巴的生日庆典上,巴巴让馥芮妮负责拿棍子,敲打任何犯错的人。杰萨瓦拉家的女孩们总是不小心说漏嘴,说些不该在美婼面前说的话。

“有很多不同的命令——不做这个,不做那个,”玛奴回忆说,“有三个不同的水壶——一个是专门给巴巴的,一个给女满德里,还有一个是给访客用的。我们不许碰巴巴的东西。那是一种令人生畏的气氛,我们总是挨棍子。”

现在在美拉巴德,对杰萨瓦拉家人来说容易了一些,她们在西屋有自己的房间;她们可以彼此谈论自家的男子,但绝不可以在美婼面前谈论。

像以前一样,美婼从来都不独处;玛妮和蔻诗德到哪儿都陪着她,甚至是上厕所。后来,美婼的外甥女美茹加入埃舍,她也被赋予与美婼“形影不离”的职责,因为从那时起,只须有一个人随时伴随美婼而不是两个人。

“我们时刻要有一人跟美婼在一起,”美茹确认说,“不是玛妮、蔻诗德,就是我自己。如果有人需要离开,她必须等待接替者来。有时巴巴会让事情变得更为困难,只是为了看看你会如何服从他的命令。

“几年后,(在美拉扎德)巴巴说美婼可以独自一人,但美婼要始终待在房间或厨房里,不得到户外。她若是召唤人,一定要有人在听得见她呼唤的范围内。”

{注:后来,蔻诗德被指派了其他职责,替代者是来自孟买的中年跟随者卡曼玛西·伊朗尼,她在埃舍住了一段时间。}

希芮茵麦来拜访时,她给新来者提了一些建议:“不要把默劳戈称做神,也不要为他戴花环,看在神的份上!”

这毕竟是她的特权。她接着说:“他会骄傲,他的自我会膨胀,他会跌入傲慢的深渊!”

巴巴听后说道:“但我确实是神!”

“你也许是神,但你仍然是我的孩子。毕竟,我给了你生命!”

“你给了我了生命?是我首先给了你生命,然后你才生下我!创造之初我是你的母亲,现在你是我母亲。”

“你给我那么多的困扰,你怎么可能是我母亲?因为你,我不能在普纳的任何地方露面。社区嘲笑我,而我只能忍气吞声。”

“但承受这一切对你有好处,妈姆!”

希芮茵麦听此没有作答,而是把话题转到杰萨瓦拉一家身上。“默劳戈,你还有理智吗?你为什么把这么幸福的一家人也叫来?他们来自富裕家庭。这些可怜的宝贝在这儿生活会是什么状况?”

巴巴回答说:“在这里,她们会学到什么是真幸福,什么又是悲伤。”

在工务部平房期间,巴巴给女子们一篇有关幸福的开示,其中他说:“人们在世上所做的一切都是为了获得幸福……当我们获得神时,便获得永久的幸福。唯有基于忘我的幸福会引向永久幸福——神。所有其他形式的幸福都稍纵即逝和变化无常。这种真正的幸福必须强烈到使一个人能够承受遇到的所有苦难——或者能够承受像我所不得不忍受的那种痛苦。”

{注:《美赫主》,第2297页。}

如前所述,巴巴那时异常严格,尤其是对和美婼一起在东屋居住者。有一段时间,在巴巴离开她们的住处后,苏娜玛西要从里面锁上卧室门,任何情况下都不能打开,直到巴巴早上五、六点用特别的节奏敲门。玛妮记得这种特别的敲击像是敲两下,停顿一下,再敲三下。

{注:坐女子们中间时,巴巴常用手指敲击同样的这种节奏,仿佛和着只有他能听到的某种旋律。}

巴巴如此谨慎背后的隐情很快得以揭晓。一天,凌晨2点,有人敲她们的门。苏娜玛西问是谁,但没人回答。她正要开门,瓦露提醒她巴巴说过的话。第二天早上,她们告诉巴巴这件事时,他说:“如果开了门,你就会死。”巴巴透露,一名在水塔里自杀的士兵鬼魂,是造成骚扰的原因。

对于那些习惯拥有自己隐私的人而言,不得离开大院的规定尤其困难。“(几年后)当我想一个人待着的时候,”艾琳说“我就在院子外面种树。我被允许到外面做这个。我种了西红柿和木瓜,清洁女工把我们的厕所垃圾都倒在那里。(没人知道这些植物是靠什么施肥的!)”

吉蒂也获准出去告知韦希奴市场采购事宜,或者是拉诺。除了(外出做演讲和会见官员的)诺芮娜,其他人都不可外出。

一年后,玛格丽特来到埃舍时,缺乏隐私对她来说也十分困难:“从不能独处,有时我感觉非常难。有时,我去到关鹿的笼子里坐着,在那儿她们找不到我。在旅行时,有一次巴巴说今晚可以选择自己喜欢的地方睡,我就一个人睡在屋顶上。

“通常他会说:‘你在这个房间,你在那个房间。’那天晚上已很晚了,他对我说:‘你想睡哪儿就睡哪儿。’我爬上屋顶只是为了躲开大家。那是个平屋顶,我在月光下铺开被褥。夜里我老是醒,心想:‘一个人待着多好啊!’直到那时我才意识到,偶尔一个人独处是多么美妙。”

尽管女子们在山上有许多规矩,几乎没有隐私,饮食也受到限制,但有些事情还是出乎意料得到允许。例如,没有对吸烟的限制。诺妮抽烟,使用烟盒和烟嘴。在纳西科,茹阿诺和海伦都抽过很好的雪茄。但从16岁开始吸烟的拉诺,在纳西科的时候就戒掉了。

美婼回忆起西方人为和巴巴在一起所做的外在牺牲:“这些富裕的西方人深爱巴巴,忍受了那么多的不便,真是可贵难得:住在一个大房间里,床紧挨着,没有隐私可言。

“她们在户外吃饭,灰尘和树叶吹进食物里。诺妮上了年纪,她常穿着高跟鞋走下陡峭的(户外)阶梯。对于伊丽莎白,在西方习惯于享用自己的房间之后,没有隐私十分不易。诺芮娜是上流社会的一员,一贯穿戴时髦,像个王妃,脖子上戴着珍珠项链。到了埃舍情形就很是不同了。”

玛妮补充说:“巴巴就像房东太太,带新房客看了房间后说:‘如果你还想要别的什么,只管告诉我,我来教你没有它可以怎么办。’

“西方人在美拉巴德楼上没有隐私。她们像睡在一个宿舍里的女生。两边各有一排床,中间的距离仅够放一张小桌。伊丽莎白的床在角落里,紧挨着诺芮娜的床。她们能有一些隐私的唯一方法是把纱丽围在床四周的蚊帐杆上,好似一个小帐篷——有点像她们自己的冰屋,或私人小室。她们的床便是个人的私人房间。你什么都听得见,但起码不会被看见。诺芮娜坐在床上写关于巴巴的文章,其他人各自写来巴巴这里的经历。”

晚上,女子们的房间里放有一个坐式马桶(便盆),但正如玛妮所说,没有真正的便利设施。“放着一小碗水,你可以洗手,但没有洗手间。若有人要上厕所,就得从非常陡峭的石阶下楼去。她们那时已不年轻。一开始没有栏杆,美拉巴德风很大,诺妮害怕被一阵风刮下楼梯。她穿着高跟鞋,紧贴着墙走下台阶。”

虽然最后安装了栏杆,但对诺妮没有任何帮助,因为栏杆比诺妮高。这是帕椎做的,他把所有东西都按自己六英尺有余的身材来制作。

伊丽莎白的腰背不好,但“每次吉皮想要出去遛弯,伊丽莎白就得走台阶下楼,”玛妮继续说,“若是她们正在楼上待着,巴巴突然从山下上来,有人喊:‘所有人,巴巴叫所有人。’她们就得再下来。我们现在才意识到她们有多厉害。”

既然诺芮娜被赋予写文章和谈论巴巴的职责,隐私对她来说必不可少。玛妮讲述诺芮娜不希望被打扰的故事:

“有一天,巴巴突然上山。我们在东屋。他一来,就有人喊:‘巴巴叫你们每个人!’

“人人都放下手头上的事,不管是做饭、洗衣服、画画还是写作——不管正在做什么。所有人把手上的事一搁,洗了手,直奔巴巴那里。

“巴巴让我叫大家。我不知道诺芮娜在她的‘冰屋’里正灵感迸发,专心写作。见她没来,巴巴叫我看看她在做什么。”

玛妮出去,上楼找到诺芮娜,回来告诉巴巴。

“她在做什么?”

“我不知道。”玛妮说。

“去把这个口信给她。”

“我上楼,对她说巴巴给你这个口信。我回到东屋,回复巴巴。他又让我去传个口信。我再次上楼,告知诺芮娜,然后折回。每次巴巴都问我:‘她激动吗?她生气了吗?’

“头几次她没有,但大约第三或第四次,她发作了:‘我在为巴巴写作!你难道不明白吗?’如此等等,一句接着一句。

“巴巴促使她作出反应。他想挑起些什么。”

“去告诉她我召唤她。”巴巴最后说。

“我简直不敢相信自己的耳朵。”玛妮说,“我又回去,踮着脚尖走进房间。‘诺芮娜,巴巴叫你!’说完跑了回去。诺瑞娜最后终于现身来到了东屋。她为巴巴工作的时候,巴巴也在对她工作!”

曼萨丽也被分配为《美赫巴巴期刊》写作和翻译的工作,诺妮为她纠正英语表达的不当之处。曼萨丽和诺芮娜是朋友,根据曼萨丽的说法:“诺芮娜对待巴巴的话太一丝不苟,太认真,总是试图揣测巴巴指的是什么意思。‘他为什么这么说?’她会问。巴巴称她为他的西方灵性母亲。”

巴巴经常声称,他打破沉默的时刻快到了,但曼萨丽对他说:“请延长您的沉默,巴巴。”

“你不想听我说话吗?”他问道。

是的,她不想听。为什么?因为在她为《期刊》工作时,吉蒂给了她一份巴巴语录的打字稿,巴巴说在他打破沉默的12个月后,他将死于“非命”(被钉在十字架上)。所以曼萨丽总是说不要巴巴那样。

“每个人都盼望听我开言,”巴巴打趣道,“只有曼萨丽不干。”

曼萨丽的兄弟是部队中尉,有时巴巴逗她说:“看看你兄弟,人家是军官,可你是什么?”

“巴巴,他效忠国王,”曼萨丽有一次答道,“而我是王中之王的仆人。”

“不是仆人,”巴巴纠正道,“是朋友。”

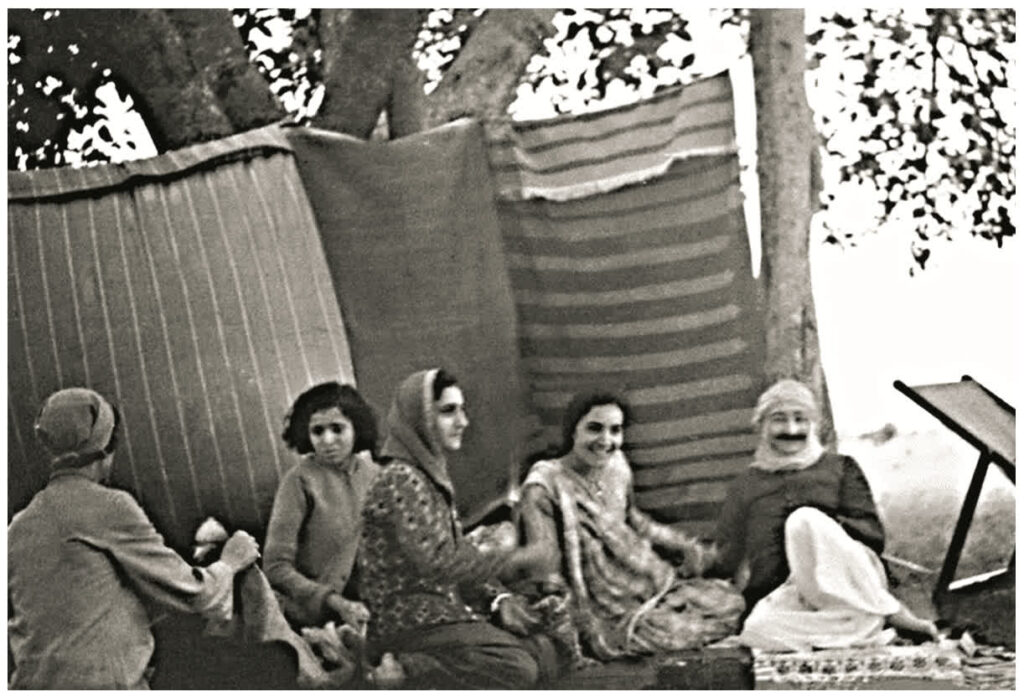

顾麦、拉诺、吉蒂、诺芮娜、蔻诗德、美婼、玛妮、娜丁

海蒂·默敦斯拍摄

伊丽莎白、玛妮、美婼(梳着长辫)、蔻诗德、吉蒂、盖麦、美茹·杰萨瓦拉、仆人们

海蒂·默敦斯拍摄

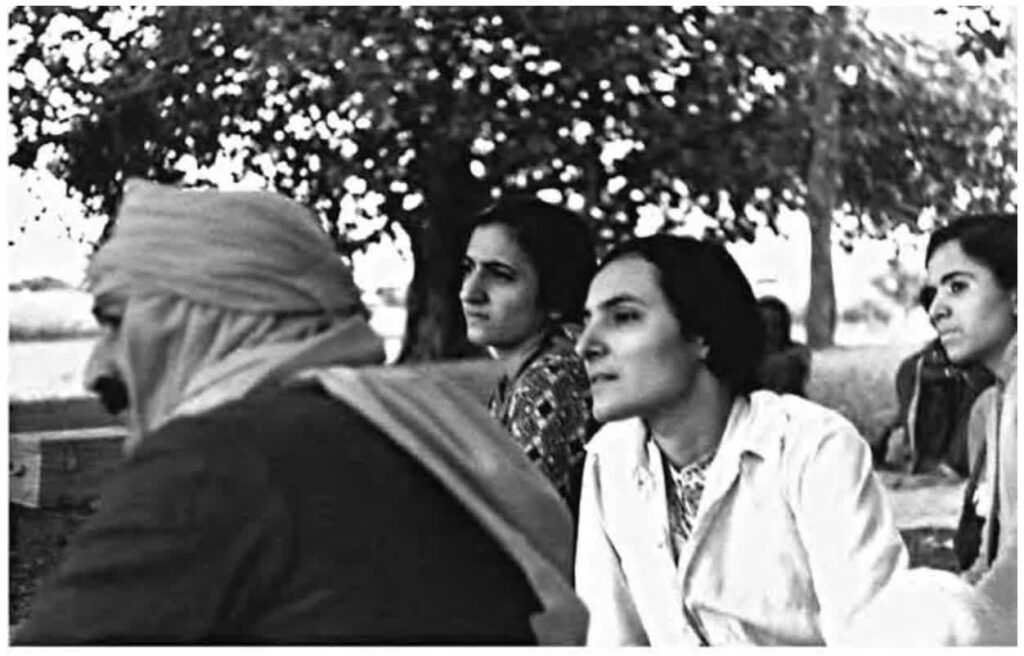

巴巴与卡库拜、瓦露、美婼、艾琳、蔻诗德、玛妮、娜丁、诺芮娜

海蒂·默敦斯拍摄

巴巴与拉诺、玛妮、蔻诗德、美婼

海蒂·默敦斯拍摄

巴巴与蔻诗德、美婼、玛妮

海蒂·默敦斯拍摄

苏娜玛西;海伦、娜佳、美婼、蔻诗德、拉诺、巴巴与吉皮

海蒂·默敦斯拍摄