1952年6月4日星期三,美赫巴巴乘救护车离开布雷格,前往默土海滨。美婼、高荷和美赫吉与他同车。伊丽莎白、吉蒂、尼鲁和护士乘第二辆救护车。萨若希和玛格丽特乘轿车跟在后面;拉诺和邓肯已经飞回去提前做安排。大阿迪、古斯塔吉、迪莉娅、玛妮和美茹(胳膊打着石膏)乘满德里从加州开来的旅行车,也已提前离开。

{注:大阿迪在一封信中提及,医院账单合计1万卢比(1952年折合500美元),由伊丽莎白的保险公司支付。}

他们离开医院时,美婼想走到救护车那里,但大家都让她躺在担架上。“太有趣了,”她回忆说,“我从房间走到担架前,躺在担架上,在救护车里巴巴挨着我。[担架并排放在救护车的地板上。]高荷坐在我们脚边。有两名年轻的[男]司机。”

离开时,美婼第一次意识到巴巴受伤多么严重。“不用说,她很难过。”高荷说。

旅途中为了让她振作精神,巴巴叫美婼往窗外看。“快到镇上了吗?”他会问,“跟我说说你看到了什么。”

美婼从担架上抬起头张望窗外,但她的眼睛仍然睁不大。“到镇上了,”她禀告说,“看起来不错。”

“一路上有很多次,”美婼继续说,“巴巴伸出手来,亲切地握着我的手,向我保证说一切都会好起来的。巴巴牵着我的手,非常温柔并同情地安慰我。”

“别担心,”巴巴告诉她,“一切都会好起来的。保持快乐。你很快就会康复,我也会好起来,我们会忘掉这一切。那是我的工作,你已经参与其中。你分担了我的苦难,让我非常欣慰和自豪。”

“我当时对自己的伤势没觉得太糟。不知道它会在我的额头上留下永久伤疤。我以为伤口会愈合。医生给我开了金霉素膏[涂搽]以防感染,并打了止痛针。这使我大部分时间都昏昏欲睡、无精打采,但我很感激巴巴如此温柔地握着我的手,给予我勇气。”

第一天夜晚他们通宵开车。如前所述,玛格丽特和萨若希,驾车跟在巴巴的救护车后面。“我不得不拍打萨若希的脸,让他保持清醒,因为我们跟着巴巴的车,”玛格丽特忆述,“我们停车准备喝咖啡。第一夜后的黎明,我们惊恐地看到巴巴的车脱落了轮子。他们的车爆胎了,但没有工具换胎。我们的车上有千斤顶。如果我们没有跟上……这就是我们被要求跟随其后的原因。”

巴巴告诉高荷,要留意他们可以吃饭的餐馆或场所。他们停车后,高荷把食物送到救护车上,他们在车里吃饭。白天开车太热,于是他们决定只在夜晚开车。很可能他们于5日中午停车,6日早晨又在查塔努加的一家汽车旅馆停车,白天在那里休息。

美婼能走路,所以她自己下了救护车。巴巴不得不用担架抬进去,轻轻抬到床上。进旅馆之前,巴巴叫他们舒舒服服睡个好觉。高荷和美婼同住一个房间,巴巴在他的房间休息,由尼鲁和萨若希值守。玛格丽特回忆说:“那时美婼已经复元,心情愉悦。”

与此同时,另一辆旅行车上的弟子们(带着行李)也冒着夏日酷暑马不停蹄地行驶。阿迪和萨若希一样,不得不独自全程开车。“旅途非常辛苦,烈日炎炎。”阿迪后来写信给韦希奴谈到行程。第二天,雨下得很大。

“我们夜晚住在一家汽车旅馆,吃完早饭随即启程,”美茹回忆说,“热得要命,非常消耗体力。”

“太热了,我感觉要晕倒了!”一时迪莉娅评论。

在保持沉默、靠手势说话的古斯塔吉,问她在说什么。当玛妮告诉他时,古斯塔吉看着迪莉娅,疑惑地表示:“她脸颊那么红润,怎么可能晕倒呢?”

迪莉娅平时化着浓妆,她问古斯塔吉在说什么。当玛妮告诉她古斯塔吉说她的脸颊红润时,迪莉娅遂取出手帕,用舌沾湿,擦擦脸颊。她把染红的手帕举到惊讶的古斯塔吉面前,声明:“这是腮红!”

阿迪对迪莉娅很恼火,因为她一直在打瞌睡,当另一辆车呼啸而过时,她会突然惊醒,问道:“那是什么?”有一次,一辆载着鱼的卡车驶过。“那是什么?”迪莉娅又问。

“尸体。”玛妮嘲讽地回复。

当迪莉娅持续这么做时,玛妮告诉她,阿迪患有神经症:如果迪莉娅继续惊吓到他,他可能会猛然改向冲出道路。玛妮的策略奏效了。迪莉娅一醒来,开始说:“那是……”随即记起,不再继续。

他们在一家杂货店前停车吃午饭,坐在柜台旁,美茹挨着玛妮。看过菜单后,他们点了热狗。女侍者慢吞吞地对玛妮说:“亲爱的,您的热狗是否样样都加?”玛妮没听懂,以为要她为柜台前的所有人买单。

女侍者把她当聋子对待,更大声地重复问:“您想要样样都加吗?”

美茹最后解释道:“她的意思是,要不要给你的热狗加洋葱、芥末、辣椒等等调料?”

“哦,要的!”玛妮说,她喜欢吃调味丰富的食物。“越多越好!”

阿迪发现美国的茶淡而无味。他们在路上时,他沏好茶的程序是:先要一壶沸水,再把六个茶包泡在里面。只有这样,喝起来才够浓(而且够热)。

巴巴一行几乎马不停蹄地驱车,于6月8日抵达默土海滨。为巴巴和女子们安排住在伊丽莎白父亲的海滨宅邸“幽畔沙丘”。房子位于海洋大道3202号的专属区,有七间卧室,六个卫浴间,有个带封闭花园的后院,确保完全隐私。“中心不适合康复中的病人,”美婼解释说,“太偏僻了,医生[威廉·查普曼]不方便去那儿。在这儿,这个漂亮的大房子里,大家可以住在一起(不像在中心,那里巴巴的房子和我们的客房是分开的)。只要巴巴叫我,我就可以去看他。我们二楼的卧室有扇窗户朝着大海,还有一部座椅电梯,可从楼上通往餐厅和车库。[伊丽莎白的父亲]查宾先生退休后为妻子建造了这所房子。但就好像他是为巴巴建造的。”

{注:这座房子由菲利普·约翰逊设计,他后来成为美国最著名的建筑师之一。房子已交给伊丽莎白使用,她和诺芮娜在默土海滨的时候住在那里。Youpon[音译幽畔]是一种冬青科灌木。}

尽管大阿迪一行已于6日晚到达默土海滨,但巴巴抵达时,阿迪不在幽畔沙丘。他等候了几小时,但就在巴巴下午到达前不久离开了。只有邓肯在场迎接,巴巴对阿迪大发雷霆。

阿迪控制不住脾气,大声顶嘴道:“您愿意的话,我今天下午就乘飞机回印度!”

“你应该在这儿的!”巴巴斥责他,“你应该等着。”

阿迪回嘴说:“但我怎么可能知道您到达的确切时间呢?”就这样继续着。

巴巴在幽畔沙丘疗养了五周,但他腿上的石膏引起很大的不适。高荷用一根长探针,试着在里面轻轻地挠痒。幸好巴巴的房间有空调。这是伊丽莎白特别安排的,她指示邓肯和拉诺(因为他们比其他人提前飞回来),在巴巴的房间安装了一台空调。时值夏季,默土海滨很闷热。大家都期待巴巴把他们召进他的房间,好让他们凉快一下。巴巴叫他们离开时,他们都不愿意走。

美婼和高荷同住一个房间,玛妮和美茹住近旁的另一间卧室。“我不喜欢房子的设计,”美婼坦承道,“我们的房间离巴巴的房间很远。看不见巴巴,气候又炎热。比孟买还糟糕!”

美茹赞同。“热浪比印度还厉害,”她说,“我们受不了那种湿热。”

“美婼会去和巴巴一起坐坐,”高荷讲述,“不过他在幽畔沙丘疗养期间,她并没有照顾他。我大部分时间都和她在一起,照顾她,给她换敷料。除了给她[额上]的伤口换敷料、不让它受感染之外,对她没有其他特定的治疗。美婼不怎么走动,大部分时间要么在自己的房间,要么在门廊上俯瞰大海。美婼的房间和巴巴的房间在同一层。她的房间微风习习,幸运的是,有可以俯瞰大海的露台。当时太热了。伊丽莎白让人在巴巴的房间里装了空调。我们一走出来,感觉就像置身于鼓风炉中。”

美茹大部分时间也和美婼在一起。“当玛妮和高荷在别处忙碌时,”美茹忆述,“我读书给美婼听,使她振作精神,我会读《国家地理》杂志上的文章,给她看图片。我的双手还有伤,所以我做不了很多。玛妮在地下室洗了很多衣服。”

巴巴和美婼在巴巴的卧室一起吃饭。他们在一张桌子上用餐,巴巴坐在床上,美婼坐在窗旁的椅子上,可俯瞰大海。他们单独在一起,吉蒂和其他人则在楼下吃饭。巴巴和美婼的饭菜用托盘送到楼上。做了诱人的菜肴,于细微之处补偿他们的困境。例如,巴巴允许他们在幽畔沙丘吃肉。“我们一直想尝尝的鸡肉来得真不是时候,”美婼说,“当时我根本我没法享用。送来一块鸡翅和一块鸡腿。[由于我的伤病]对我来说,闻着不香也没有味道。那时我吃什么都没胃口。”

她们逗留期间,一次吉蒂指示厨师贝茜为午餐做一道炸虾。吉蒂宣布她们那天有一道特色美食。当贝茜把食物端上桌时,她们看到小小的黑色东西,拉诺问道:“贝茜,你做的是什么?”

贝茜回答说:“这是吉蒂女士叫我做的——炸梅子。”她不明白,在英国和其他地方,“prawn”的意思是虾{译注:英语虾prawn与梅子prune发音接近}。真相终于大白,引起一阵笑声。

到了幽畔沙丘后,巴巴又召茹阿诺来陪伴他。一天,巴巴把拉诺叫到他房间,私下问她哪种雪茄最好。“据我所知,哈瓦那雪茄。”拉诺回答。

巴巴派萨若希去城里买了一盒雪茄,送给茹阿诺。她激动不已。她问巴巴,这次拜访后,她还会不会再见到他。“一次。”巴巴回复。但事实证明,这是茹阿诺最后一次亲身接触她的至爱。在1956年巴巴返回美国之前,当年她在纽约去世(生前一直和女儿住那里)。

现在他们回到了默土海滨,满德里抽空把巴巴的近况传达给印度同胞。

玛妮写信给娜佳、蔻诗德、苏娜玛西、阿娜瓦丝、恺娣、娜谷、阿露和“所有亲爱的巴巴弟子”:

1952年6月10日,幽畔沙丘

两天前我收到了你们的来信,我会尽量把整个情况简短扼要地写信相告。我们此时在幽畔沙丘,三天前到达这里……首先让我告诉你们,危急时期已经过去,大家恢复健康只是时间问题。[伯利森]医生及其妻子、其他医生、护士和员工们都极为善良友好、乐于助人,非常喜欢巴巴,在我们离开之前,还给巴巴写了一封优美的信。这很幸运,不然我们极度无助……(先行的其他人在出事故三天后才赶到。)

第一周我们过着最煎熬的时光,由萨若希设法发了电报。我们身无分文,而必须在支票上签字的伊丽莎白却手瘫无力。那段时间完全处于《新生活之歌》中的“无助无望”状态。我无法对你们描写事情的细节,因为一想到那些,就令我特别难受,根本写不下去。巴巴、美婼和伊丽莎白受伤最严重。美茹的额上有一道伤,做了缝合,手腕有轻微骨折(一只手腕打着石膏,另一只裹着绷带),但其他方面还好。我最后写巴巴和美婼的情况。

伊丽莎白瘫趴在方向盘上,双手严重骨折,七根[原文如此]肋骨骨折。一只手臂必须动手术,因为骨折危及神经,几乎使整条胳膊瘫痪。当然此时她躺在床上,非常无助;尽管如此,她还是很乐观。

美婼得了脑震荡,额上有个严重伤口,已做了缝合。她的脚踝有瘀伤,眼皮肿得几天都睁不开,就算现在也只能部分睁开。但是眼睛丝毫未受影响,随着肿胀慢慢消退,她的眼睛将能够逐渐睁大。她能走动了。昨天,巴巴坐着轮椅被推来,美婼坐在他旁边,一起在阳台上。

巴巴的左腿和左臂骨折——腿打了石膏,胳膊用绷带绑在胸前。他们不能给手臂打石膏,因为骨折在肩关节下方,角度难以处理。他有时仍感到疼痛,夜晚睡不好。面部现在虽然近乎正常,却淤青得厉害。事故后第二天在医院,他的脸严重肿胀变形,完全认不出是巴巴的脸。有两天时间不能吃喝。

{注:高荷说明,巴巴的胳膊是用带子固定住的。}

肿胀一直慢慢地消退,直到我刚说的,他的面部现在近乎正常。(但仍因瘀伤而疼痛。面部X光片证明没有任何骨折,谢天谢地。)再过一两周,他胳膊上的石膏[原文如此]就会拆除,但腿部需要更久。他可以坐在轮椅上,但在床上的姿势极不舒服,因为他不能翻身侧卧,只能仰卧或坐起。

他看起来比以前更瘦了,表示这就是他预告过我们的个人身体灾难,到7月10日为止,弱点将主导每种力量,而他不得不承受这点。巴巴对人说,世界会因此受益。但是我的上帝,一个人怎么能接受以巴巴和美婼遭受如此可怕的经历和个人苦难为代价带来的益处呢?

医生们惊讶地发现,美婼没有遭受任何颅内损伤。专家说这是个奇迹,他记下了美婼的名字和地址,作为外科数据。

美婼一直是很好的病人,巴巴捎话让她不必介意医生碰触她。伊丽莎白对整个事件一直表现很棒。高荷、拉诺、吉蒂和其他人也都表现得很棒。当然,最糟糕时期已经过去,很高兴(已经出院)又回来了,有满德里医生在我们身边。邓肯的骨外科知识很有帮助。满德里在照顾巴巴,各司其职。玛格丽特和我们在一起,给病人按摩。我除了脚扭伤和膝盖受伤,并无大碍,但深受震惊。

我想不到更多要写的,就写到这里吧。请将副本转发给你们认为会担忧的所有人(曼萨丽等等)。几天前我收到恺娣的信,读起来好像是从另一个世界寄来的。请谅解,在此之前根本不可能写信,不是时间问题,就是不可能。巴巴接到很多来自美国、印度和其他地方的电报。你们的电报都已收悉。我个人感谢伯利森医生体谅周全地回复了蔻诗德的电报。

病人正在逐渐好转,但骨头愈合需要时间;而看到巴巴再次卧床不起,令人伤心。谁也无法替他受苦,而此刻他让自己变得如此无助,以至无法自理;我们无能为力,只能祈祷“力量”阶段早日到来,以便我们亲爱的人们能尽快康复。

向大家致以爱,玛妮

我将此信副本(仅)寄给佳尔

1952年6月11日,尼鲁写给帕椎的信:

你一定听说了巴巴、美婼、伊丽莎白和美茹遭受的事故。这不是伊丽莎白的错。这是[另一辆]车的愚蠢司机的过错,他逆向驶来。那个傻瓜试图超过其车子前方的那辆货车,当时伊丽莎白的车正快速行驶,实际上[她的车]离他的车很近。两辆车都在全速行驶。伊丽莎白没有时间和空间避免相撞。她车子的引擎盖以惊人的速度和力量撞到另一辆车的尾部。撞击力太大了,巴巴、美婼、玛妮和美茹[原文如此]被极大的力量甩出车门,猛地摔落在泥地上。伊丽莎白被卡在方向盘与椅背之间。她的六根[原文如此]肋骨骨折,腹部受伤,胳膊和腕关节严重受伤且淤青。

巴巴躺在血泊中,腿臂骨折,脸、嘴和鼻子肿胀出血,鼻子流血不止。他完全无助,动弹不得,只能默默痛苦地望着四周。

更远处躺着美婼,她的颅骨骨折,面部和眼睛都肿胀了。她的旁边,躺着手指被压伤的美茹。玛妮几乎没受伤。这起事故发生在5月24日上午,布雷格附近。

萨若希同其他女子乘另一辆车。他开车跟在伊丽莎白的车后面,20分钟后到达。他很出色,凭一己之力处理全部的事。他召集人们,所有的伤者被送往布雷格的医院,得到良好治疗。

住院14天后[原文如此],我们都回到这里。巴巴的健康大有改善。他的脸和鼻子已经好了,没有人会觉得他出过事故。骨折的腿臂打着熟石膏,骨头愈合良好。美婼在好转,伊丽莎白和美茹亦是如此。现在没什么可担心的了。没有人死亡,真是个奇迹。巴巴总是谈到他的个人灾难,此事终于发生了。巴巴要你通知大家不要担心。一切最终都会好起来。

{注:大阿迪6月8日给帕帕·杰萨瓦拉写了类似的内容:“此次美国之行充分证实了巴巴犹豫访美的真相和对个人灾难的预言。”}

在幽畔沙丘,美婼到巴巴的房间看他时,会给他按摩脚。正如玛妮写的,美婼眼睛上的肿胀尚未完全消退。“不要紧,别担心,”巴巴向她保证,“你的眼睛会睁开的。”

他们在幽畔沙丘住了四五天,一次美婼看着巴巴时,一只眼完全睁开了。次日,另一只眼也睁开了,现在她感觉好多了,因为可以更清楚地看到世界——还有她的至爱。他们既不外出散步,也不做其他锻炼,于是玛格丽特给美婼按摩腿和手,也继续给巴巴按摩。

在美婼逐渐好转的同时,玛妮也有自己的痛苦需要处理,这明显体现在她写给印度同胞的信中。“我除了膝盖受了点伤,身体并无大碍,”她承认道,“但内心很痛苦——看到巴巴在受苦,看到美婼在受苦,却发现自己没有分担患难。我心情低落,非常抑郁。”

一天,玛妮在幽畔沙丘的地下室洗衣服,突然感到很累。她走进巴巴的房间(“那里有空调,所以我们总是很高兴去那里。”)

巴巴看着她,说:“你怎么了?你脸颊憔悴,眼睛下面有黑眼圈。你没睡觉?”

通常情况下,女子从不见男子,但那天巴巴让拉诺召来邓肯。邓肯进来,但不看玛妮,玛妮也不看他;邓肯看着巴巴,玛妮看着地板。“看她,”巴巴指示邓肯,“她眼睛下面都发黑了,脸是这样的[巴巴做了皱眉动作]。治一治眼袋吧。给她开些好的补品和药丸,让她健壮起来。”

邓肯没回答。“你没听见吗?”巴巴问。

“我听到了,巴巴,”他说,“可是再多的药丸和补品对她都没用。她需要的是休息和换换心情。”

巴巴看着其他人,评论道:“他疯了。我一直这么说。我说给她开补品和药丸,他却说休息和换心情这类不相干的事。你是个剃头匠,不是医生!”

于是邓肯开了维生素和补品。这对玛妮毫无帮助。相反,这意味着她有了更多事情:巴巴要她在早餐前10分钟,8点50分吃药,午餐后20分钟吃补品。这让每天已在遵守其他微小命令的玛妮忙上加忙。

“现在更多地想到巴巴”,“玛妮解释,“‘快九点了,我必须记得吃药。’然后巴巴问,‘现在12点20分了,你吃药没?’我会赶紧去吃。我不得不常常留意时间,巴巴也会问我是否吃过药。这带来更多的事情。”

巴巴的骨折使他受了很多苦,他厌倦了整天待在床上。新拍了X光片,虽然腿已经固定好了,邓肯还是希望为巴巴和美婼做进一步的检查。巴巴曾考虑在纽约做检查,但6月13日,他派邓肯去巴尔的摩,考察那里的一家医院(可能是约翰·霍普金斯医院)。邓肯反馈汇报,但最后决定改为在距离更近的北卡罗来纳州达勒姆市的杜克大学医学中心做检查。

{注:让巴巴决定去杜克医院的另一个因素是,诺芮娜曾在那里住院治疗。由于诺芮娜的心脏状况,她的医生建议不要让诺芮娜得知事故,因为若知道巴巴、美婼和伊丽莎白受伤那么严重,肯定会使她心痛难过。}

6月20日星期五下午,巴巴和美婼乘救护车被送往杜克医院。高荷和他们同车,邓肯、美赫吉、萨若希、尼鲁、玛妮和美茹乘轿车跟随。巴巴在医院住了四天,其他人住在附近的汽车旅馆“荷兰乡村客栈”。

{注:美婼在汽车旅馆过夜。巴巴住在杜克医院的3023号房间(现用作办公室)。荷兰乡村客栈后来被拆除。}

起初,医院拒不允许任何人留在巴巴身边。邓肯请求管理者破例,允许尼鲁(医生)留院过夜。但还有个问题:当时种族隔离在美国的这个地区很普遍,而尼鲁皮肤黝黑。为了让管理者相信尼鲁不是美国“黑人”,萨若希不得不驱车回到汽车旅馆,将尼鲁的印度护照取来,之后管理者终于同意让尼鲁在巴巴的房间过夜。

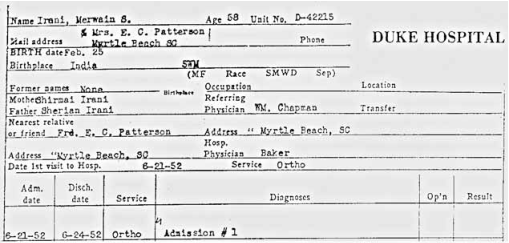

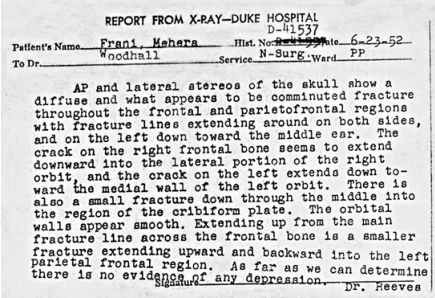

巴巴由三名医生做检查:骨外科医生雷诺克斯·贝克,骨科住院医生约翰·P·亚当斯,以及内科住院医生A·贝里奥斯,他们在巴巴的入院单上写道:“病人是来自印度的灵性导师,目前不说话,故病史从其同伴那里获得。”

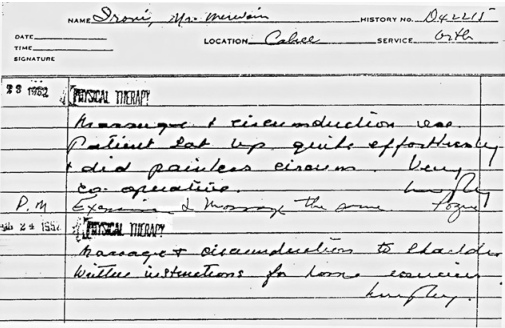

因巴巴的石膏太松,遂给他的腿重新打了带衬垫的石膏,他的左臂从用吊带固定在胸前的地方松开了。22日,巴巴说石膏太紧,不得不在膝盖周围再次割开石膏,重打石膏。巴巴还开始为左肩的紧绷做理疗。(“病人……非常配合。”)

{注:治疗师教邓肯和美赫吉该怎么做,然后他们俩帮助巴巴做这些动作。}

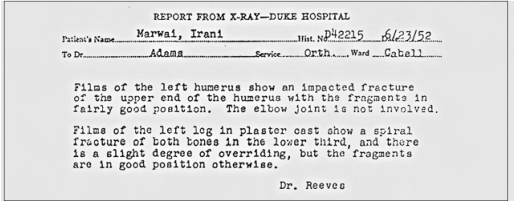

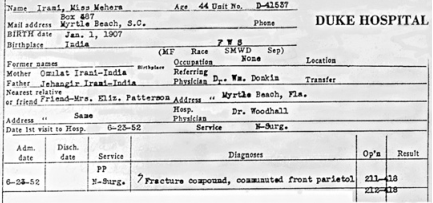

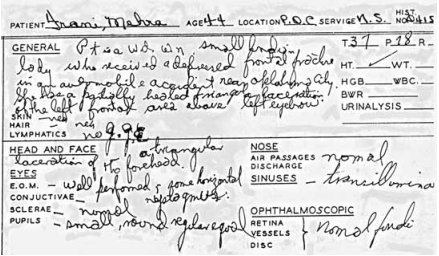

23日,美婼被送去做体检和进一步检查。由玛妮、美茹和高荷陪同她去履约就诊,并看望了巴巴。“杜克医院非常大,有漂亮的草坪,绿树成荫,”美婼忆述,“这地方很不错,但我感觉并不好。拍了更多X光片,还问我眼睛疼不疼。”虽然双眼肿胀,但她告诉医生(A•M•小谢尔顿),只有右眼睁开时疼。

{注:除了另一次她们去医院看望巴巴外,美婼、玛妮和美茹都待在汽车旅馆。}

“美婼必须检查脑部有无损伤,”高荷解释,“她的受伤导致筛板脱位,并撕裂嗅觉神经。前额的感觉神经麻木了,影响了她的嗅觉。事故后,她什么也闻不到。闻不到食物香味,她失去了食欲。我想知道有没有皮下出血。如果有的话,会对大脑造成进一步损伤。

“我们咨询了那里的神经外科医生[巴恩斯·伍德霍尔],他又给拍了一张脑电图。做了很多项检查,结果都是正常的。巴巴要求美婼检查,因此她全都做了。她没有添麻烦,也没有抗拒。(除了离印赴美前的接种疫苗打针)这也是她第一次接受注射。因为她的伤口,我们不得不给她打青霉素针。为她做X光检查的医生们说,美婼活着是个奇迹。”

美婼在男医生身边自然沉默寡言,以至伍德霍尔医生在报告中写道:“常规的神经系统检查都完全正常,只是意识有些退缩,可能有点迟钝——这很难查明。”

{注:参见附录A,伍德霍尔医生的报告。}

女子们来杜克医院陪美婼做检查的那天,她们在走廊偶然遇到了坐在轮椅上的诺芮娜。如前所述,诺芮娜一直未被告知这起事故,以及巴巴和女子们在达勒姆。交谈几句后,女子们就去看巴巴了。她们禀告巴巴刚才遇到了诺芮娜,他随后派高荷和玛妮去诺芮娜的房间,告诉她更多实情,并让她放心,大家包括他自己现在都很好。

{注:诺芮娜的病房离巴巴的房间很远,且由于巴巴的伤况和诺芮娜健康不佳,此次她没有见到巴巴。}

这是美婼和其他东方女子最后一次见到诺芮娜。

巴巴再次换石膏后,于6月24日下午2点出院,当天巴巴一行返回幽畔沙丘。他们在俄克拉荷马州的布雷格诊所接受过那种亲切贴心的照顾后,巴巴发现杜克大学大型医疗机构有点缺乏人情味。

{注:不过,阿瓦塔在杜克大学医学中心的逗留,无疑将证明是对后来在那里就医的成千上万病人的祝福:该医学中心的规模急剧扩大,闻名世界,达勒姆成为著名的“医学之城”。}

巴巴在默土海滨又居住了两周,7月2日带女子们造访了(美赫)中心。

{注:1952年7月4日晚餐后,休斯顿夫人开车送巴巴和女子们到拉斐特酒店,他们坐在门廊下,观赏了独立日的海上烟花表演。}

尼鲁于6月27日向杰萨瓦拉一家寄发了最近消息:

巴巴的胳膊和腿愈合良好。他的总体健康状况很好。他睡得好,吃得好;尽管他受了很多苦且仍在受苦,但总体康复是迅速和令人满意的。即使在受苦,他也惦记着留在国内的每个人。

美婼现在好多了。她睡得好,吃得好,会走一走。目前在各方面,她似乎完全没有问题。由于前额受伤,将来可能会留下一些严重后遗症,但目前绝对没有……

如果你们知道埃瑞奇的行踪,就把这些消息告诉他……请把巴巴的事故消息告诉朵拉特以及拜度。巴巴说,拜度不应该为巴巴的事故而忧虑。

7月6日,大阿迪写信给母亲顾麦:

巴巴的手和腿在缓慢改善。由于是骨骼问题,自然需要时间。不过我们会用椅子把他从屋里抬出来,让他舒适地坐上车,带他散散步。美赫吉、尼鲁、古斯塔吉、萨若希和我,日夜轮流在他身边值守。他的健康状况有了全面改善,没什么可担心的。

{注:1952年巴巴出国期间,埃瑞奇和彭度被派遣在印度和巴基斯坦巡回演讲,解释巴巴所说的即将到来的燃烧自由生活。}

发生事故后,美婼不希望在美国逗留超过必要的时间。她想要尽快返回印度。服用的药物使她感到更加抑郁。“我们本以为要去加利福尼亚观光一番,看看大峡谷等等,”她沉思地说,“但这不是我的命运。发生事故后,我们一心只想回家。我们不想别的事。我们什么都不感兴趣。我们只想回家。”

虽然她们没有去成大峡谷,但7月10日和11日,美婼在默土海滨有机会看了一场马展。巴巴由于打着石膏,总是待在幽畔沙丘的房间里,从不出门,甚至不去花园。美婼同样坐在露台上,一连数小时眺望大海,等着他召见。“我望着大海,直到看腻了海,”她说,“只有一天我们去了海滩,从那以后我们再也没有离开过房子。”

{注:虽然7月10日是美赫巴巴沉默的周年纪念日,当时并未通过禁食或保持沉默举行纪念活动。}

由于她们一直幽居室内多日,巴巴觉得女子们应该有一次外出活动。一天下午他对拉诺说:“看看报纸上有没有适合美婼的娱乐活动。”

她报告说有一场电影或戏剧。“不要电影。”巴巴说,“还有别的吗?新的活动。再看看。”

然后她和吉蒂注意到马展的广告。这是一场慈善活动,所得收入将用于建造一家医院(伊丽莎白积极支持的项目)。

“好,”巴巴说,“美婼喜欢马。”伊丽莎白也很高兴。

现在,巴巴的石膏已拆到膝盖处,所以他可以稍微动一动腿。巴巴房间附近的楼梯旁,有一部小电梯,只够坐一个人,是为伊丽莎白的年迈母亲建的。电梯往下两层,直达车库。到出发的时候,巴巴穿好上衣,两名男满德里扶他走到电梯内的软垫座椅上。他们按下电钮,巴巴乘电梯下来,一个人站他身后,紧靠墙壁。在车库,满德里帮助巴巴坐入车内。然后,一直在车库等候的女子们坐入后座。伊丽莎白因伤不能开车,因此从休斯顿夫人那里——一家本地旅馆“非常可爱”的女管家,也是诺芮娜和伊丽莎白的好友——借了车,由夏闵开车送他们去参观活动。

马展于晚上8点在当地中学的运动场举行,有个小赛场,他们坐车内从那里观看马匹和轻驾车赛马。一个患小儿麻痹症但喜爱马的12岁女孩,从轮椅被抬到轻便马车上,后来赢得比赛。展览会包括标有编号的高踏步骏马。

“你们认为哪匹马会赢?”巴巴问。

所有人都认为是19号,因为它的踏步最高。她们猜错了。显然它对评委来说步幅太高,另一匹马赢了。

在默土海滨从未有过这样的马展,对一些人来说,这似乎是偶然的巧合——仿佛它是专门为美婼举办的,可能正是如此。美茹说:“这有助于她振作精神”,为她逐渐改善视力提供了有益的锻炼。

“我们去看了两天展览,”美婼说,“巴巴有兴趣,所以我们也有兴趣。我曾在杂志上见过高踏步马的图片,但这是我第一次亲眼看到这种马。这是巴巴的爱和关心[带我去]。”

12日,大阿迪写信给顾麦:

巴巴的腿仍打着石膏。我们扶着他站立,以免让腿太多受力。直到骨折完全愈合,他才能走路。需要过段时间他才能走路,但其他方面都很好,健康状况正迅速好转……

我们带巴巴和女子们坐车去看了一场马展。虽然他是跛足的,心情却一如既往地诙谐。他想要靠单腿从这里跳到那里。他没法安静坐着。他厌倦了躺在床上。他会对我们生气,时不时会有些争执。看到他的状况,我们感到怜悯、爱,有时会恼怒。但是没什么可担心的。假以时日,一切都会好起来的。但在我们忙于照顾女子们的时候,如果他能对我们保持耐心,那将是一种安慰。

跟随美赫巴巴旅行从来都不容易,此次事故使境况变得格外考验人。女满德里的在场增添了男子们的责任。“1952年旅行期间,”大阿迪承认,“我一直希望女士们不在那里。这是不断唠叨的来源。无论女士们在哪里,印度还是国外,这都是令人头痛的问题。跟她们一起,就有额外工作,总有问题。巴巴会去见女士们,出来后说起这事或那事。我们不能公然归咎于巴巴,因为他会说:‘女子们说这个……女子们说那个。’这个家庭有那么多的琐事。‘我们必须待在这里,我们必须这样做事。’有时简直像疯人院!”

但阿迪意识到:“这一切都是巴巴做的——他在背后主导的游戏。”

阿迪姆·芬斯特拍摄——作者收藏

阿迪姆·芬斯特拍摄——作者收藏

翻译:巴巴·梦 校对:石灰