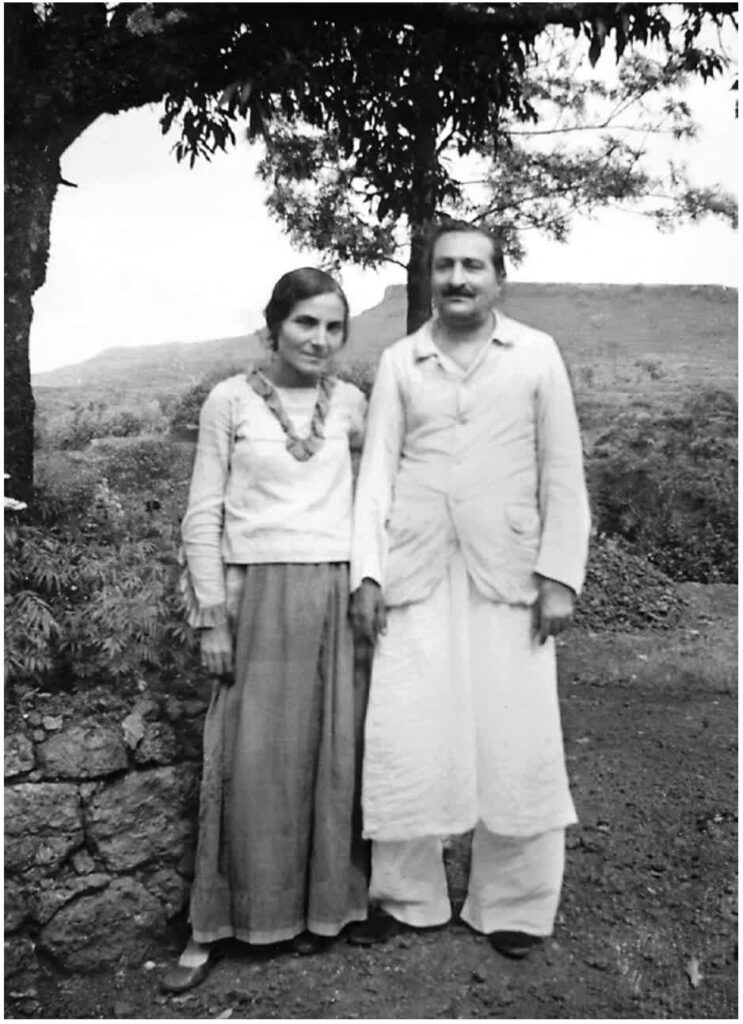

查米安·杜思·诺尔斯拍摄,美拉扎德,1948年——苏非再定向提供

玛妮拍摄并收藏

苏帕是一个安静的地方,驿站旅舍在一座寺庙附近。高荷在1949年10月16日的日记中写道:

上午9点,我们都喝了杯茶,吃了黄油面包片。下午3点,吃了蔬菜和咖喱。很高兴看到巴巴放松下来。大部分时间他都和满德里在一起,与他们一起工作。苏帕周围景色优美。

第二天早晨,女子们冒险外出去看寺庙;但是她们不能走远,因为男子们在房子的另一边。

16日,当卡卡给男同伴们带来茶时,巴巴说:“新生活的开始很棒,我很高兴!”

他还重申了新生活的要点:“从现在开始,一切都必须清楚、公开、真实。任何事情都不应该保密和隐藏。人人平等,彼此尊重,互相包容。每个人都应该努力做到百分之百的诚实,不管在什么情况下,不管结果如何,都应该说真话。

“最重要的一点是记住在一切情况下都要保持开朗愉快。沮丧、烦恼和厌恶的情绪会袭击你,但尽量不要表现在脸上。愤怒可能会来,但尽量不要表达。”

{注:《美赫主》第3440页。}

巴巴给每人分配了任务,比如准备食物、洗餐具、洗菜切菜、从几百码外的井里打水。不过他也慷慨地分发巧克力和干果,许多人觉得他们回到了大师之家的美好时光,神以人的身份生活在他们中间。

高荷的日记还在继续:

16日晚上,巴巴睡得很好。他说他已经很久没有睡得这么好了。现在,他不必考虑那么多物质方面的琐事。他自由了。

事实上,巴巴睡在驿站旅舍的餐桌上,但夜里有人敲门。那声音吓了他一跳,他摔了下来。幸运的是,他双手撑地,没有受伤,这晚剩下的时间巴巴睡得很香。

{注:美婼和美茹已经把他的被褥铺在桌子上。

女子们在驿站旅舍的一个单间里,一两个人睡床,其他人睡地板。}

高荷在她10月17日的日记中写道:

我们还在苏帕。大家都洗了澡,准备在18日出发。我们喝了两次茶,吃了一顿饭,是卡卡准备的;没有米饭。

巴巴告诉她们:“我们明早得出发,越早越好。”于是第二天一大早她们就醒了,用冷水洗了脸,准备离开。必须迅速完成所有事情——卷起她们的和巴巴的被褥,洗漱,打包,等等。天仍然很黑,也没有电,但有防风灯。

巴巴和她们在房间里喝茶。这是一个大房间,有一张小桌子。水壶和糖都放在小茶几上。每人都有一个铝杯,是伊丽莎白从西方带来的一大箱器皿中的一部分。“伊丽莎白带来后,我们在埃舍还没用过。”美婼说,“但它们在新生活中派上了用场。不过,她带来的大部分东西都送了人。”

这些茶杯没有配套的茶碟,所以美婼用了一个绿色的塑料茶碟,像个大碗。“它裂了一条缝,茶会滴下来,但我没有把它扔掉,因为巴巴从中喝过一口茶。我保存着它。巴巴总是用别的东西喝茶,而不是用杯子。杯中的太烫了,他想让茶快点凉下来以便饮用。”

高荷在日记中写道:

我们凌晨2点起床,收拾好仅有的几件东西,喝了杯茶,离开苏帕去瑟若,要步行16英里。我们早上4点10分出发。由于下了一整夜的雨,道路泥泞;但当我们出发的时候,天空晴朗,晨星点点,月亮反射着微光。巴巴的鞋子穿起来不舒服,所以他穿了一双皮凉鞋;尽管有种种不便,他还是保持着速度。

巴巴出发时再次走在女子们前面,带头走出房子和大门。不过当他们离开房子附近时,就让男同伴走在前面,同时卡卡、彭度和尼鲁驾驶行李车去下一站。巴巴不想让女子们单独在黑暗中行走,所以跟她们在后面走了很长时间。

男子们不许回头,除非巴巴想对他们说些什么。巴巴需要追上男子们时,高荷就吹响她携带的哨子,他们就停下来。

大阿迪边走边唱着卡瓦里歌曲。昨夜的雨净化了空气,沉降了浮尘,但令天气依旧阴凉。“月亮的光芒多么美丽,”美茹回忆道,“在凉爽宜人的空气中与阿瓦塔漫步的感觉是多么美妙。只要和巴巴在一起,就有一种冒险与自由的感觉。”

天空阴沉,道路湿滑,但巴巴说:“不管下不下雨,这次我们必须继续步行,不顾风险。”

太阳升起时,巴巴让高荷吹哨子,但没有吹响。她跑到前面去追男子们,同时不停尝试吹哨——但里面的小球卡住了。为了松开它,她开始在地上敲哨子。

美婼、玛妮和美茹不知道出了什么问题,看到高荷弯腰在路上敲哨子,她们困惑不解。“高荷怎么了?”她们互相问。玛妮开玩笑说:“她一定是对哨子不响很生气。”

巴巴也被逗乐。“高荷,你在干什么?”他问道。但他对发生的事并不高兴。他拍过掌,但男子们离得太远听不见,他们边走边交谈。高荷和玛妮只好不停大喊,他们才止步。

巴巴告诉他们:“这种事不能再发生。当我想让你们都停下来的时候,你们应该听到并停下。”

美茹补充说,巴巴还警告他们不要破坏他的心情,如若不然,一切都会“落水”(被毁,古吉拉特语的习语)。

“但我们根本没听见哨声。”男子们说。

巴巴看出这样安排行不通,于是他开始和男子们同行。“跟近一点,”他离开时对女子们说。如果她们需要什么,高荷就吹哨,哨子现在已不卡。巴巴偶尔也会回来,陪女子走一会儿。

{注:《新生活的故事》第145 -146页;后来,从贝拿勒斯之后,巴巴又和女子们走在前面,男子们远远跟在后面。}

美婼步行时穿着休闲裤,玛妮和美茹则穿着平常的居家服——一件连衣裙,里面是旁遮普宽松裤(上宽下窄)。高荷也这样穿,这是她第一次穿这样的衣服。她们穿着出发前由高荷购买的露趾新凉鞋,后跟有带子。走了几英里后,凉鞋开始磨脚,女子们向高荷抱怨起来:“你定的是什么鞋?”

“它们必须耐穿,”高荷反驳道,“撑撑就变软了。”但很快,高荷的脚也开始疼。她脱下凉鞋说:“我再也不穿这双鞋走路了!”

她想把它们扔掉,但美婼说:“不,别这样做。它们会有用的。不要扔掉任何东西!”

“可是我都起水泡了!”然后高荷开始赤脚走路。

“会有东西扎进你的脚,”美婼警告说。

美婼有一双备用凉鞋,高荷穿上了。过了一段时间,巴巴的脚也开始疼,他也换上了美婼穿的那双可调节的帕坦凉鞋;美婼穿上了高荷用过的那双。巴巴和伽尼都起了水泡(巴巴的水泡在脚趾上),邓用创可贴贴在上面。“尽管起了水泡,”高荷说,“巴巴继续走路。”

“走在路上美好而宁静,”美婼回忆道,“天空暗沉,此时太阳升起,凉风吹拂。随着太阳渐高,云层消散,气温变热。

“那天我们走了17英里。在最初的激情时刻,大家走得很快。但在那之后,我们的步伐越来越慢,直到巴巴转身打手势:‘跟上!’”

“通常巴巴和埃瑞奇一起走。”高荷说,“他不时回头看看我们是否跟上。有时他和我们一起走——美婼在他身边,其余人紧随其后。”

起初,巴巴打算在纳拉延岗过夜,但那里的地面太泥泞,无法宿在户外。不过已经预付了茶钱,大家便在一棵大树下停留,打开背包,稍作休息。

高荷在日记中写道:

到早上8点,我们已经走了8英里。大家在一条小溪边休息,满德里从村里带来了一些加姜的奶茶。这不用再付钱,因为我们分文不带。之前,曾让人预付了4卢比。

这种加了淡淡鲜姜的茶好喝极了,以至于多年以后,每当女子们乘车前往普纳,总会记起这个地点,她们在新生活之旅中曾在这里停留,享受着提神的茶水。

年长的成员感到疲惫不堪——尤其是伽尼、古斯塔吉和卡卡(都将近60岁),女子们也很高兴能够歇脚。巴巴(当时55岁)看起来并不累,带着一个男子离开。

村民们停步问女子们为何要步行,而这条路上有相当好的公交车服务。“我们喜欢走路。”她们回答。好奇的农妇们惊讶地发现这些女子会说马拉地语,于是坐下来聊天。“像你们这种人总是坐汽车旅行。”她们不解地评论。

这类事情在她们的旅途中经常发生。有时,女同伴们会回答说她们是在朝圣。但她们说话时必须小心谨慎,因为这个地区多数人都知道美赫巴巴,她们不可提到他的名字。

巴巴回来后问:“你们喜欢这茶吗?”

她们答是,美婼回忆道:“然后巴巴说我们要尽快出发,因为必须在太阳变得太热之前到达目的地。我们又开始走,没有停。我们一直走啊走,尽管太阳从10点钟后就十分炎热了。

“伽尼医生已经很累,虽然一开始他很快活地拿拐杖走路。后来,拐杖的用途变成了推着自己前进,这逗乐了巴巴。但巴巴照看他安然无恙地到达目的地。”

巴巴帮助伽尼,拿起手杖的一端,让伽尼握住另一端。伽尼只管盲从,不去想还有多远,因为巴巴领着他。在瑟若附近,眼看伽尼就要倒下了,巴巴叫大家停在树下,在那里等了15分钟后给伽尼喝了水,并在他头上洒一些。

高荷在日记里写道:

上午9点,我们又开始步行。巴巴和满德里走在前面,我们女子跟在后面一弗隆远。上午11点45分,就在离西瑟若还有一英里的时候,伽尼差点晕倒。于是巴巴和大家一起在树下休息,15分钟后给大家喝了水。

男子们先去看看他们在镇里的住处。住处曾定在一个驿站旅舍,但现在被几个军官占用。瑟若的一位商人向他们提供了一座空置的建筑(最近被用作临时电影院,叫做“师利·玛哈度尔巡回影院”),该建筑位于闹市中心的公交站对面。

女子们过会儿再跟上,以免与一群男子进镇而引人注目。但她们仍然发现路上挤满了人,用毫不掩饰的好奇目光注视着她们,美茹回忆道:“一直在巴巴的埃舍过着隐居生活,我们会在意瑟若的人群紧盯着我们看,所以一直垂着眼。谢天谢地我们到达了目的地,清洗一下并喝杯凉水,以恢复精神。

“巴巴和女士们占用银幕后面的舞台,而男同伴们在观众席上安顿下来,这是个奇怪的休息处。每个人都感到肌肉僵硬,我们坐下或试图站起时,都能听到彼此的呻吟声。”

美婼:“不管是剧院还是啥,我们只想舒服一下,洗洗脸和手脚。我们的大腿肌肉因为走路变得很紧绷,连弯腰去拿背包都很酸痛。走了这么多路,剧院的舞台上却没有家具。我们把一些(折叠)椅从观众席搬到舞台上,在上面铺开铺盖。”

他们中午12点半到达影院。卡卡、彭度和尼鲁已经到了,准备了午餐。下午茶的时候,巴巴兑现了他之前的承诺,给男子们分发加乐比(印度甜点)。这次,女子们也得到了一些甜点,正如高荷在她那天的叙述中所写的:

之后,我们再次步行,在中午12点半到瑟若。驿站旅舍不能住了,所以我们在巡回影院休息——我们女子住在银幕后面的舞台上,满德里住观众席。巴巴的脚肿了,脚掌起了水泡。他几乎无法把脚放在地上。看到他走成这样,我们热泪盈眶。

下午1点15分,我们吃了米饭豆糊和酱汁,这是卡卡做的,他坐卡车先到达。下午5点喝了茶,吃了加乐比。

由于他们没在纳拉延岗停留,而且提前一天到达瑟若,所以决定第二天10月19日继续住留。大家很高兴有机会休息,早早就上了床(9点之前),因肌肉酸痛而呻吟。巴巴被逗得直乐。

女子们能听到荧幕另一边的男子们的声音,玛妮回忆道:“一盏灯亮着,我用手指在银幕上做出兔子等手影。巴巴和他们在一起,在我们的视线之外,但我们能听到埃瑞奇的声音,他正在解读巴巴对他们的谈话。

“我们听到巴巴(对他们)说的一件事是:‘在新生活中,你们必须做自己面孔的主人,无论发生什么。’这意味着,决不让脸上流露出你可能感到的任何不快情绪。

“但仅仅掩饰表情也不是解决问题的好办法,因为巴巴会激发出你内心可能升起的最微小的情绪波动。他会发现并把它带出来……

“快乐并不意味着你必须面带微笑。如果你在错误的时间那么做,则同样糟糕……我们必须学着随时察觉巴巴所喜的。它不像太妃糖那样可以被贴上标签或切成方块。这是一种非常微妙的东西,仿佛流水,你必须去感觉它,把它握在手里,而不让它从你的指缝中溜掉——如果你能做到,你就有福了。”

玛妮指出“快乐意味着我们无需抱怨,无需悲伤或看起来闷闷不乐。男子们受到的影响最大。我们也得做到,但首当其冲的是男子。”

埃瑞奇注意到,在新生活中保持好心情就是巴巴说的别担心,要开心。“我们尽了最大努力。”埃瑞奇说,但接着又说,“我们确实有过情绪,但巴巴让我们把它们全忘了。他的一个闪烁的眼神,或是一个微笑,一点幽默,就淹没了我们所有的坏心情。”

{注:《新生活的故事》第28,97,147,189-190页。}

第二天早上吃过早饭,巴巴再次向男同伴强调新生活的条件和原则,讲这些是为了帮助他们,但在1月1日之后,则不存在帮助或照顾的问题:“那时候生活将听凭世间摆布。那会是一种完全无助无望的生活。”

当天下午茶,男同伴们得到更多甜点,这次是吃拉都,以庆祝巴巴从桌子上摔下来时没有受伤。谈到从苏帕的一路步行,巴巴揶揄男子们:“女子们轻松走完了16英里。事实上,她们抱怨说,因为你们太慢,阻碍了她们加快步伐。”

高荷日记的最后一段只写着:

1949年10月19日,我们在瑟若,住在电影院。昨天步行17英里后,感觉得以休息。

那天晚上,女子们和巴巴一起吃了一顿从餐馆订的米饭豆糊。巴巴说,他们必须在第二天凌晨4点起床,乘巴士去下一站。他想趁天还黑,镇上的人还没有起床走动的时候离开。

但这晚是迪瓦里“灯节”。很快爆竹开始响了,一阵连一阵。夜深后情况更糟,鞭炮燃放得越来越多。巴巴想在舞台的另一个角落休息,但到了晚上11点,他叫过高荷问:“这些噪音是什么?我想休息,却不行。你去告诉同伴们。”

由于银幕阻挡,高荷无法从舞台直接到男子们那里,所以她得绕大厅走。当她告诉他们时,一些人去了房主那里,但此人说他无能为力,无法阻止人们在灯节燃放鞭炮。没有人知道该怎么办。他们很累,想休息,却不能。

巴巴再次躺下,但心情不快。美婼记得:“我们以为这会在11点停下,但没有。然后快到12点时,巴巴拍手说:‘这是什么情况?我无法休息。这太吵人了。’

“满德里出去想要阻止,但对谁说呢?有那么多住户,你无法阻止他们燃放,因为今天是灯节,庆祝是传统。

“所以巴巴说:‘现在起来全部打包。’

“我们不得不起床收拾被褥和行李。没有茶水之类。(大家没有人睡着。)巴巴叫我们坐上巴士(已租来并等在外面)。现在已是半夜,我们原以为能够悄悄溜进巴士坐好,没人会在那里让巴巴施达善或打扰他。但不知怎么的,我们离开的消息传开了,人们成群结队地穿过小巷来看巴巴。

当巴巴被告知人群不会散开时,他说只要没有人向他顶礼或试图求达善,就可以让他们留下来。人们安静而严肃地站着,巴巴和我们其余人穿过人群形成的窄道走向汽车。”

美婼回忆说,虽然没有人向巴巴顶礼,但“当人们向我们顶礼时,我们感到很尴尬。”

男同伴们已经收拾好了公共大巴,挂了一张床单做屏障,女子们和巴巴一起坐前几排,男子们坐后面。美婼接着说:“座位很窄,坐着不舒服;但由于之前的旅途疲劳和睡眠不足,我们发现自己随着汽车的晃动而瞌睡摇摆。

“我记得高荷坐在司机后面,能完全看到他的帽子背面。在半明半暗的光线里,帽子看起来像个非常诱人的圆靠垫,巴巴半开玩笑地警告她别向前倒,不然她会发现自己枕在这个诱人的枕头上。”

巴士发出嘈杂的嘎吱声,而玛妮也在打瞌睡。(“路况很糟糕,所以巴士听起来就像一百个铁皮骷髅在嘎嘎作响!”玛妮后来在日记中写道。)美婼保持清醒,看着巴巴在做什么,心想:“我们乘巴士去普纳真好,因为在路上(步行)可能会有人认识巴巴,打扰他。”

两个小时后,当他们接近普纳时,巴巴想在城外喝茶,以免被人认出来,就让同伴们去找一家合适的餐馆。“听到这个我们非常高兴,”美婼说,因为他们半夜没喝茶就出发了。“巴巴让我们如此感激这一切。”

他们开车穿过城市,在城镇另一边的一家伊朗尼茶馆停下,这边通向萨塔拉。巴巴系好围巾,不让别人看见他的辫子,然后他下车,从男同伴手里接过两杯茶,拿给美婼和另外一人。高荷又拿来两杯,她们(在巴士上)喝茶、吃黄油面包。

“你们感觉舒服吗?”巴巴问,“吃得好吗?”

“每样东西都很好吃。”美婼回忆说。

他们的旅程继续,直到当天下午到达贝尔高姆,巴士才停下来。韦希奴把他们安排在名为塔拉克瓦迪的郊区。他们花了一个小时才找到那个地方(天色已黑),这里也下着大雨,通往农场的路已经泥泞不堪。此外,为男同伴们建的棚屋还没准备好,屋顶铺瓦,墙壁是竹席。新地板的水泥还湿着,到处都是泥土和砂浆。在瓢泼大雨中,很难从卡车卸货,所以只取出了必要物品,其余的留到第二天卸。

“这些不适是迈向萨特亚纳希(彻底舍弃)的第一步,”巴巴对男子们说,“我们必须通过。”

{注:埃瑞奇将源自巴巴的词语——彻底舍弃,定义为“让一切短暂事物彻底湮灭……接受出现在你道路上的每一步”。(摘自铙希文·安扎尔编辑的《最强辉光》,第185页。默土海滨希瑞亚出版社,1984年。)}

第二天,巴巴说:“如果培训阶段成功,我们的无望生活将被众天神羡慕!”

{注:《新生活的故事》,第148-149页。}

玛妮收藏