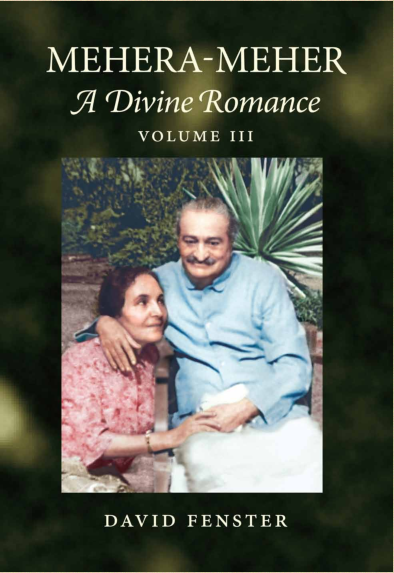

美婼-美赫

神圣恋爱

卷三

作者:戴维·芬斯特

拉妲-奎师那,悉妲-罗摩,美婼-美赫, 因何人们将你的名置于主前? 造物主全心全意膜拜他的造物界, 因而世世代代,你的名皆在他之前唱诵。

引自宝·喀邱瑞根据美赫巴巴的释义,为美婼所作之歌(1972年)

戴维·芬斯特收藏

一天

1967年的一天,巴巴来到我的房间,坐在椅子上。那天我给巴巴洗了头发。头发还是湿的,所以我先给它解开再梳理。“你弄完了吗?”少顷巴巴摸摸辫子问道。他缓慢地从座位上起身,过来坐到我的床边。我很高兴巴巴坐在我床边,拥抱了他。但我有点犯傻地说:“巴巴,我是从这边[另一边]上床睡觉的。”于是巴巴说好,便绕过去,也在另一边坐了坐。巴巴是如此贴心,无论我要求什么,他都会做。他是神人,向我们示范了如何取悦对方。我依然记得那一刻。夜晚,他这些贴心可爱的细微举动又浮现在我心头。

——美婼

第二次世界大战期间,全世界战火弥漫,美赫巴巴带着美婼还有一批女弟子乘巴士旅行,遍及整个印度次大陆。《美婼-美赫》第二卷描述了这些旅行以及途中有时经历的有趣冒险。回到美拉巴德后,他们在阿美纳伽郊区建立了一个名为美拉扎德的新居住总部;但不久之后,巴巴和少数获选的“同伴”开启他所说的新生活。经历两年多的流浪生活——曾在德拉敦、马哈巴里什沃和海得拉巴长住——之后他们返回美拉扎德。 第三卷从1952年开始,记述了另一场旅行,这次是去西方,因为巴巴准备带美婼和另三名女满德里去美国,那里已经以他的名义建立了中心。

第三卷

第一部

血

夏闵·杜思·诺尔斯拍摄——苏非再定向提供

108飞机上的趣事

自1937年带女满德里去法国之后,美赫巴巴已有15年未赴西方旅行。当时巴巴不允许在埃舍外缝制任何新衣,女子们不得不亲自缝制新衬衫和裙子。现在,为她们的默土海滨之行做准备时,埃瑞奇的妹妹美茹·达玛尼亚受令做些衣服,比如给每人做一条休闲裤。此外,让一名裁缝来到美拉扎德,用昂贵的布料做纱丽上衣。

“我从未给自己缝制过休闲裤,”美婼说,“我总是穿玛妮的两三条裤,因为她有多余的。我们经常穿同样的衣服。因为我们不常出门,不需要很多衣服。”

女子们对临近的旅行没有觉得特别兴奋。“1952年我们不是很期待去西方,”美婼继续说,“我们在国外感到不自在。巴巴对我们讲了[美赫]中心和揭幕式的事,但我们不是很想去。”缺乏热情的另一个原因是巴巴身体不好。1952年2月26日他做了痔疮手术,一周后他接种天花疫苗,出现严重反应。

所有赴西方旅行的人都必须接种疫苗。一般得在指定的卫生所接种,但由于萨若希的影响力,他安排了卫生官员来到美拉扎德。高荷没有给美婼和其他人打疫苗;由卫生官员在巴巴的卧室里进行的。但官员在打疫苗时,高荷会站在旁边,握住美婼的胳膊,在上臂划一道口子,这样他在注射时不会碰到美婼。

还要给其他人注射。巴巴用右食指碰了碰左食指,告诉美婼:“一点都不疼。就像针刺一下。”

不过美婼对接受注射仍感到不安。“我心里紧张,想着高荷带来的针头,”她回忆说,“此时巴巴跟我攀谈我那天准备的东西,想以此占据我的注意力。我说:‘我知道您想让我的心里别想着打针,巴巴,可是它一直想着针头呢。’从那之后,我确实习惯了打针。”

女子们不希望巴巴接受注射,高荷向巴巴保证,她反正会在证书上签字,表明他已经接种。巴巴却坚持认为他应该和其他人一起接种,因为这是法规。结果证明,没有一个女子有接种反应,巴巴的整个胳膊却发炎肿胀。他患了淋巴管炎,胳膊上出现痘印,还有发烧症状。为了抗感染,高荷第一次给巴巴注射青霉素,尽管她承认说,在巴巴的手臂上扎针总是让她非常痛苦。

巴巴过去用楼上卧室,但由于痔疮手术,他搬到楼下的卧室。“那几日有点沉重,”美婼沉思说,“巴巴对注射不满意,不得不默默受苦。我们不喜欢看到他这样。他手臂上的注射部位肿胀疼痛。巴巴什么都不能说。高荷和我们几个都尽力服侍他。”

巴巴的受苦被证明是他们此次行程的重大预兆。“愿神帮助巴巴和西方!”帕椎在给大阿迪的信中写道。

巴巴对他的假牙也不满意。如美婼所述,他不喜欢戴着。拜度和古斯塔吉戴有假牙,埃瑞奇指出,巴巴总让他们戴着。巴巴抱怨,在海得拉巴做的假牙太重了。埃瑞奇说,既然这样他会找一找更轻的假牙。3月底巴巴去普纳,让巴如查医生给他另配了一副。虽然这副假牙是用轻质材料做的,巴巴也不喜欢——但他在西方确实戴着。

虽然巴巴健康状况不佳,但相比开始新生活之前,他似乎不那么心事重重,对身边事物更感兴趣。总的来说,他似乎也更愉快。“我们亦然,”美婼说,“但同时在心底里,我们必须注意巴巴的心情。”

4月6日星期天他们抵达孟买后,巴巴的这种心情变得更加明显。航班的起飞日期要到18号,巴巴本打算与美婼、玛妮、美茹、高荷、娜佳、吉蒂和拉诺在阿厦那度过期间日子。尽管娜佳不陪同他们去西方(其健康状况一直不稳定,且不太懂英语),但和他们一起到孟买。*

{注:另一个考虑是,如果巴巴带娜佳去,蔻诗德也会坚持要去,而巴巴由于现实状况和经济条件不可能带那么多人去。因此,当巴巴和其他人在美国期间,娜佳在孟买随阿娜瓦丝居住。}

时值夏季,孟买炎热潮湿令人不适,巴巴整天把自己关在公寓里,坐立不安。他心情也不好。女子们认为,其中一个原因可能是噪音。房东是基督徒,一家人就住在阿厦那的楼下公寓。白天,孩子们在楼梯上跑上跑下,吵闹得很;晚上,男主人回家时总是醉醺醺的——骚扰才真正开始。从砰砰响声听起来,他好像在重新摆放家具!谁都睡不着,女子们一直醒着,等着巴巴拍手。

巴巴抱怨说没办法正常休息,忍耐数日后,他让人在孟买郊区另找住房。在班德拉找到一套闲置公寓,房东是果阿的女基督徒。他们换了住处,但这里同样,每天晚上巴巴都会因为附近播放的喧闹音乐而不快。他对自己房间不满意,让女子们与他换,几乎每晚都换房间睡。巴巴拍手叫醒女子们,她们揉着惺忪的睡眼起床。高荷的卧室离巴巴近,先起床。美婼离得远,但也会醒来。“我们不知道他因何抱怨,”美婼说,“反正他不满意。即使在这里,他也不开心。”

于是他们又搬迁,这次搬到北部海边的马维,离孟买还要远。他们入住海滨附近的一栋房子,房间很舒适,静谧宜人,海边空气令人神爽。餐食是让人从别处开车送来的,所以他们不用干活,一直陪伴巴巴,但他依然不满意。美婼后来推测,他们出国前巴巴之所以如此烦躁,可能是因为他知道即将发生的事故。

巴巴建议她们去海里游泳。阿娜瓦丝奉命陪护她们。美婼、美茹、吉蒂和拉诺都去了,而玛妮留下。因为是夏天,天气很热,“我们跳进水里,”美婼说,“但那天只游了十分钟。因为没那么好玩。晚上巴巴会到海滩散步,我们则四处闲逛。我们没有紧跟着他。我们观赏大海或捡贝壳。我看到巴巴走了很远,然后转了两三圈,就回来了。”

4月18日星期五,他们从马维返回阿厦那,为当晚的航班做准备。美婼换上暖和的休闲裤。她知道飞机上会很凉。“我穿着丝绸衬衫和休闲裤,还有一款定制的相同材质外套,看起来很时尚。巴巴也穿上了西服。”

{注:陪同巴巴的五名男子——大阿迪、美赫吉、萨若希、尼鲁和古斯塔吉——两天后启程。邓肯比其他人提前几周飞赴美国,协助诺芮娜和伊丽莎白为巴巴抵达默土海滨做安排。}

晚上9点左右他们到达机场,离环球航空公司的航班起飞尚有两小时。美婼感到很热,便脱下外套,搭在胳膊上。但不只是热让她感到不舒服,一走上舷梯登机,她就开始感到不安。这是美婼也是其他女子第一次坐飞机。

“我们前往西方,走上舷梯登机时,我的脚一离开地面,就感觉胃部不适。我想,‘不,我决不能害怕。巴巴与我同在。’我保持着这个想法,就没事了。我一向喜欢坐火车旅行,于是让自己想象这是一列火车。假装我自己乘火车旅行,驱散了那种不适感。”

在飞机上,巴巴和美婼相邻而坐:美婼靠窗,巴巴挨着过道。拉诺和高荷在他们前排;玛妮和美茹在后排。吉蒂单独坐在拉诺和高荷前面那排。巴巴的发尾扎成辫子塞入衣领,所以不会被看见。他在颈间系了围巾,使头发更不显眼,没有人会注意。空姐接过他们的大衣,挂起来。

飞机起飞15分钟后,舱内变得相当冷。美婼穿着丝质衬衫,冷得发抖。巴巴指向空调出风口,美婼把它拧转关掉。空姐微笑着快步走来,为每人取出一条软蓝毯和一只小枕头。她也递给巴巴一套。

一对欧洲夫妇坐在他们附近。男子是个秃头,也关掉了空调出风口。不过当他合眼睡觉时,妻子把它打开。男子又把它关掉;等到他看似打起瞌睡,妻子又将它打开。最后,为了保护他的光头不受凉,男子戴上毡帽,可帽子老是掉落眼睛上方。美婼和巴巴饶有兴致地观看。

由于飞机上有许多外国人,女子们都很注意仪表:玛妮和美茹特别希望在西方人面前显得老练而富有旅行经验。“只要你们愿意,你俩可以整夜坐着,显得端庄得体,”美婼对她们说,“但我不打算这样。我做不到不睡觉。”她环顾四周,感到又冷又困,便曲腿坐在座位上,像鸵鸟一般用毯子盖住脑袋。巴巴同样这么做。“之后我感到相当放松舒适。”

数小时过去了。半夜时分,美婼从毯子下探出头,看看其他人在做什么。大家还没睡,但过了一会儿,她们也断续打起瞌睡。

早晨,每人都去洗手间洗漱。“在飞机上,美婼去洗手间时,”高荷表示:“我们中的一人必须走在前面;我走在前面隔开男人,美茹跟在后面过道上保护美婼。旅行期间,美婼身边总是有两名女子。吉蒂和拉诺也会帮忙。我们必须随时保持警觉。”

{注:在飞机上,巴巴独自去洗手间,对着镜子刮胡子。}

美茹不太舒服。空姐送来早餐,把托盘递给玛妮,但每次空姐经过,美茹都礼貌地谢绝了。“你不需要来点什么吗?”空姐问。

“好。”美茹最后说,因为空姐充满期待地欣然望着她。“来点热水吧。”

“这是我唯一能咽下的,”美茹解释,“我不敢面对食物。”与此同时,玛妮正埋头进餐。美茹的恶心感持续了一整天。她不断地看着一盘盘食物从她的膝上传给玛妮——玛妮可谓来者不拒。玛妮认为,毕竟这是免费的。最后美茹转向玛妮,问道:“你打算吃多少?”

“我们乘的是头等舱,”玛妮解释,“伊丽莎白支付了一切费用,巴巴说我们想吃什么就吃什么——没有食物限制。这么多年来,我们的生活在各方面都受到限制,但现在巴巴说我们想吃什么就吃什么。过去没有巴巴的指示,什么事都不能做;一切事情都由他来定。这次我们用不着问他;我们在飞机上享受自由。我之前从没见过荷包蛋。早餐他们端来的盘子上有两个荷包蛋,黄色部分看起来像眼睛。这让我想起埃迪·坎特。我感到乐趣多多。”

“我不知道美茹晕机了。我坐在窗边。美茹什么都没要。一盘盘食物从她的鼻子底下传过来,我都吃个精光,因为我没有难受。美茹一直说不要,空姐问,‘你没有什么想要的吗?’空姐指着我说:‘她从不拒绝!’我想:‘我为啥要拒绝?伊丽莎白已经为此买单!这可是头等舱。’我告诉美茹:‘啥都别拒绝。不管她送来什么,你都说要,然后传给我。’我接过喜欢吃的食物,其余的退回去。”

玛妮继续说:“午餐还配了一小瓶香槟。我一直想尝尝香槟。听说在法国人们用女式拖鞋饮香槟,而且每次婚礼都要喝。还有生儿子庆祝时,也总喝香槟。在我给巴巴读的书里提到过。所以我得知道它是什么味道。我十分激动,告诉美茹:‘别拒绝香槟。把它给我。“我们有自由。我不必去问巴巴我能不能喝。但我不喜欢那种味道。我太失望了,没有让我感到兴奋。”

不过少顷,玛妮有了机会尝试一种不同的酒类。“后来空姐问大家想喝什么,我立刻竖起耳朵。我想最好来点我从未喝过的东西。我喜欢什么都尝一下,某种异国风味的东西。只为能够尝尝。在雷克斯·斯托特和其他侦探小说中,侦探会靠在柜台上抽烟,点一杯马提尼酒。于是我说,‘请来一杯马提尼。’我不知道会送来什么,会怎样上酒。端来一只细柄玻璃杯,酒里面有个看起来像绿甲虫的东西。味道好,我喜欢。”

这不是玛妮第一次接触酒。她小时候,有一天母亲外出,叫玛妮待在家里看家。希芮茵麦走后,一名男子送来一大盘食物,纪念某个琐罗亚斯德教徒的去世。配菜的是一种类似伏特加的酒。玛妮尝了食物,喝光了整杯酒。很快她就睡着了。六个小时后,她母亲来敲门。玛妮告诉她,她一直在睡觉,没有吃午饭,只吃了那人送来的食物和“热水”。她解释说,之所以这么叫它,是因为她喝的时候有烧灼感。

还有一次,玛妮的哥哥贝拉姆,在一份画报周刊的摄影比赛中赢得一等奖25卢比。他们举办了派对来庆祝。玛妮年幼,却想吃布加,他们给了她。大家开心地喝着啤酒。玛妮不知道啤酒是什么,却也想尝尝。她得到一小杯啤酒,发现味道特别苦。但她还是喝掉了,不想表现出她觉得难喝。作为家中唯一的女孩,玛妮想要像哥哥们一样。她一直纳闷自己怎么喝完的。

在飞机上,巴巴也喝了一口香槟。早餐他吃了培根和鸡蛋。“我们在飞机上有很多好吃的东西,”美婼回忆说,“但缺乏运动。”美婼本想在着陆前不吃最后一餐,但送到时,那道鸡肉太诱人了,她决定时不可失享受当下。一到默土海滨,他们将不得不再次成为素食者。

“我一点都没晕机,”美婼说,“但除了巴巴在我旁边,我不喜欢这趟飞机旅行。没有不舒服,但不像火车旅行那样令人愉悦,你可以看着窗外欣赏风景。我最喜欢起飞时,让你自感很重要。‘系好你的安全带!’巴巴指着舷窗外的景物。”

这趟从印度飞往美国的航班经停了六站:宰赫兰、开罗、罗马、巴黎、香侬(因天气恶劣临时停靠)和甘德(纽芬兰,也是临时经停)。“我们有位非常好的埃及空姐,在开罗下了飞机,”美婼继续说,“一名巴黎空姐上来了,她很漂亮,但有点冷淡。太在意自己的美貌[而忽略了乘客的需求]。有个美国空姐,也很热心。”*

{注:玛妮还对“美国人普遍的全然友好”印象深刻,因为她后来给阿黛尔·沃尔金写道:“即便是萍水相逢的陌生人。我们在飞往纽约的飞机上时,我有机会同坐在前排的夫妇说话。还没聊十分钟,我就收到他们的诚挚邀请,让我在访美期间留宿他们家!而我们甚至都不知道对方的名字。后来还从医院的护士、路上的行人、酒店和汽车旅馆的客人那里感受到......”}

在开罗早晨8点,全体旅客,包括巴巴和女子们,都下了飞机。下午从罗马起飞要延迟一个多小时,所以他们又下飞机。美婼喜欢观光机场、商店和人们。“我们下了飞机,四处看看。那里很冷。商店的工作人员都恭敬地看着我们。我们欣赏每样东西,但什么都没买。”

回到飞机上,拉诺把她那排座椅转过来,以便她们面对巴巴和美婼坐着*。巴巴伸直双足搁在拉诺和高荷之间,用毯子遮身,吩咐拉诺要安静,不要动。拉诺挪挪身子,以免碰到巴巴。就在这时,空姐走过来,把每人要填写的入境表递给拉诺。她开始填表,但不得不向空姐请示。多次她提问时,感到巴巴的脚在戳她,让她安静。最后,巴巴掀开毯子,问发生了何事。

{注:那个年代,飞机有几排座椅可以旋转。拉诺和高荷坐在巴巴和美婼前面的旋转座椅上。}

飞行期间,吉蒂同玛妮和美茹换了座位。玛妮坐在窗边,报告说,过了一会儿美茹不见了。她不在自己座位上。美茹整个人滑到地板上,脑袋躺在前排座椅的底下,呼呼大睡。玛妮把她摇醒。“因为拉诺把她们的座椅转过来,面朝巴巴,”美茹解释说,“我的座椅有点前倾。由于我的脑袋完全躺在座椅下,早晨我试着抬头时,不知道发生了什么。”巴巴得知后开怀大笑。

巴巴仍感觉不适,飞行期间基本都在休息。他经常用手帕、布餐巾或面巾盖着脸,并闭着眼睛。他没有张望四周或微笑。即便如此,在第一段旅程中,他们用过早餐后,一名小男孩在巴巴身边徘徊,不知何故被他吸引。美婼说:“巴巴,有个小孩一直看着你。”巴巴取下盖布,对他微笑,拍拍他。男孩离开,但又回来。父母觉得他打扰了这位先生,把他带走,之后这家人在巴黎下了飞机。

在巴黎,一名英国母亲带着一个可爱的四岁女孩上了飞机。她们与巴巴一行只隔了几个座位。小女孩也在过道上来回玩耍,会站在巴巴身边,或扶着他旁边的椅子。巴巴甚至都没有看她或朝她的方向看。他把自己盖得严严实实。美婼再次告诉了他,他拿下盖布。巴巴没有用言语引起孩子的注意或吸引她的爱;她完全是自己过来的,盯着他看。她观察巴巴,微笑着,巴巴也微笑回应。一时,女孩把手放在巴巴的膝上,巴巴爱抚她的脸颊。她在巴巴面前站了一会儿。她母亲等待巴巴说话,但巴巴只拍拍她的背。

“孩子们自然地被这种爱所吸引,”美婼说,“虽然从我们的角度来看,巴巴甚至没有注意到他们。”

那名母亲告诫女儿说:“来吧,不要打扰这位先生。”但十分钟后女孩又回来了,巴巴再次拍拍她的头。她母亲又过来,把她带走。她不好意思地道歉说:“我不知道我女儿怎么了,她从未有过这种举动。”

“我们笑了,因为我们知道,”美茹说,“飞机上有那么多人,这个小女孩却被巴巴所吸引。”

飞机上有个男子,在过道走动时也经过巴巴的座位,瞥巴巴一眼,咧嘴笑了。巴巴也朝他微笑。

大约凌晨三四点,“我们又在纽芬兰降落,”美婼说,“我们不知道置身何处。地面被雪覆盖。虽然我们穿着大衣,还是很冷。实在太冷了。清洁飞机期间,我们进入机场。”

他们重新登机再次起飞后,美婼注意到拉诺、高荷和巴巴一起交谈,看着颇为神秘。美婼很好奇是怎么回事。

“告诉她。”巴巴指示高荷。

“你的头有不舒服吗?”高荷问,“你晕机没?”

尽管飞机一直有轻微颠簸,但美婼,正如她之前提到的,并未感到不适。可这就是暗示的力量,当高荷问起时,她确实开始感到恶心。巴巴让高荷给她服用晕海宁,不适感很快消失了。

4月20日上午,他们在纽约的爱德怀德机场(现称约翰-肯尼迪机场)着陆。女子们带着成堆的行李,打包了额外的衣物以防寒冷天气。巴巴还一度说过,他将在西方逗留一年。

{注:他们的大部分行李后来通过船运寄回印度。}

发布了通告,美国公民先办手续,外国人随后。负责照看女子们及其护照的拉诺申请最后走,因为她同一批印度人一道旅行。当他们经过海关时,官员对拉诺说:“你带着你的朋友们,是吗?你打算带他们到处看看?”

拉诺笑着说是。

巴巴和美婼、菲丽丝·弗莱德里克、阿黛尔·沃尔金

由美茹提供

丽塔·卢克丝“火花”,美茹,玛妮,菲丽丝,美婼,阿黛尔

夏闵·杜思·诺尔斯拍摄,苏非再定向提供

翻译:巴巴·梦 校对:石灰