玛妮收藏

1926年10月,美赫巴巴关闭学校,除了被选者之家(满德里的住处),拆除所有最近在美拉巴德建造的建筑。他列举出男满德里之中的争吵、违令和宗教偏执,但也说:“所有这些建筑物都只是我工作的脚手架,而一旦真正的建筑完成,脚手架就不再必要。” 起初巴巴说想去波斯,他为学生和病人做了安排,将物品和材料全部拍卖。负责拍卖的堪萨赫伯惊讶地发现,顾麦多年来瞒着他捐赠的许多物什,又被自己全部买了回来。对于巴巴离开美拉巴德,鲁斯特姆最难过,但经过巴巴的一番富有启发性的开示,他接受了。在11月20日的一次会议上,“女子这边”参加者有希芮茵麦、顾麦和苏娜玛西,巴巴说他累了,想去孟买,然而四天后却带领20名男女启程前往罗纳乌拉。他随身带着一只上锁的金属箱,里面装着他的秘密著作。 现在女子组包括朵拉特麦和两个女儿美婼和馥芮妮,以及娜佳、小蔻诗德和大蔻诗德。鲁斯特姆和两个儿子将随后前往,希芮茵麦和玛妮也受到邀请。 罗纳乌拉是个风景优美的地方,坐落于普纳和孟买之间的丘陵地带。他们住离市区两英里的一所出租房,在这里不用做饭,食物从外面送来。巴巴和满德里在一个大花园里打板球,女子们在房屋的阳台上观看。巴巴并不介意。“我们知道巴巴不会喜欢我们这些年轻女孩挤在前面,”美婼说,“所以长辈们站前面,我们在后面,偷看巴巴打板球。” 十天后,一行人迁到孟买郊区一处叫圣克鲁斯的地方,在此安排了一个富有的马瓦里杂货商的两层楼房。房里有个宽敞的厨房和一个装潢过度的大客厅,客厅里摆满用小镜子装饰的、俗气而华丽的家具。女子们住楼上,但她们觉得楼房布局不合理,因为厕所离卧室很远。楼上还有一间浴室,巴巴在那里剃须和洗漱。 巴巴从厕所出来时,美婼就为他倒水洗手。在圣克鲁斯时有一次,巴巴还叫美婼淋水洗了脚,而后擦干。“我做完时,巴巴拥抱了我。”她回忆说。 在孟买数天后,巴巴对男子们表明,他们必须自己找工作,否则会变得懒惰。他们没去外面找事做,而是决定在家里制作火柴,火柴原料来自附近的一家工厂。巴巴也参与了这项活动。 美婼没有见到巴巴做火柴(尽管她很想看),因为制作火柴在楼下,她大部分时间都和其他女子待在楼上。她们的房间有一个阳台,从那里可以观看去附近教堂的人们。“看着衣着花哨的基督徒们在路上往来穿梭,我们觉得很有趣。” 朵拉特麦和娜佳在楼下为巴巴和满德里做饭,但巴巴会上楼到她们的房间里用餐,偶尔会对女子们讲一些事情。在地板上靠墙放了一个大靠垫,为他弄了一个座位。巴巴的午饭分开准备,吃也分开。 每天,当地一家面包店会送来几大袋新鲜的布伦面包。女孩们在厨房的地板上铺一块白布,把袋子里的东西倒在上面。“看到这么美味、热乎、松脆的面包卷,我只想坐下来吃。”美婼说,“你不知道,我们那时年轻易饿。我知道我们不能马上吃,这是为晚餐准备的。我一口也没吃过。我很想掰一些来吃,但要等到晚上,我必须克制自己。到了晚饭时间,面包已不松脆。我们午餐只能吃米饭和豆糊。晚间面包已经不新鲜且变软,我们只好就着一道菜吃。我仍然记得那种渴望吃面包的感觉,我们必须把袋子倒空,只能眼巴巴看着那些面包卷,然后走开。” 传闻巴巴简在普纳吸引大批群众,乘坐马车招摇过市,巴巴说这是个暗示,表明巴巴简将很快离开肉身,他应尽可能靠近她的“地盘”。12月23日,鲁斯特姆从阿美纳伽来到,建议巴巴回美拉巴德。令人惊讶的是,他接受了这个提议,次日晚,在孟买逗留20天后,巴巴乘坐德里快车前往美拉巴德,于第二天,仅一个月后,回到美拉巴德。 从圣克鲁斯,馥芮妮和孩子们回到阿美纳伽,希芮茵麦和玛妮回了普纳。小蔻诗德不得不去伊朗尼大厦,因为父亲生病,想让她回家。蔻诗德的母亲苏娜玛西没和她们在圣克鲁斯,巴巴命令朵拉特麦坐火车护送蔻诗德回家,确保她安全抵达。蔻诗德为离开巴巴伤心难过,但只得服从。巴巴答应还召她回来。“你若服从我,即如同和我在一起。”他和蔼地说。 蔻诗德在家中舒适自在,吃得也好,但她渴望和巴巴永久生活。在火车上,她忍不住泪流满面。“别哭,”朵拉特麦说,试图安慰她,“巴巴会叫你回来的。” 蔻诗德哭得很厉害,火车上有些妇女以为朵拉特麦是蔻诗德的母亲,要带她去见公婆;又有人臆测朵拉特麦是蔻诗德的婆婆,要把蔻诗德带去婆家! 一个月后,巴巴把蔻诗德召回美拉巴德。 随巴巴回到美拉巴德的其余女子,再次住进邮局,而巴巴又回到角卜地小屋。男子住旧免费客栈(以前的集体宿舍)。一所男校在阿冉岗的家属宿舍重新开张,而女子们恢复了往日的埃舍生活。她们洗衣、扫地、除尘、做饭等等,没有雇佣仆人,尽管瓦露从阿冉岗过来帮忙。巴巴每天都去邮局,和女子一起用餐,并度过10到15分钟的放松时刻。 但出现一些变化。1927年1月1日,巴巴停止书写和使用石板。巴巴用石板时,女子们觉得容易读懂他想说的话。现在该怎样办?他将怎样把他的思想传达给我们,她们不由得担心。 刚开始的几天,巴巴会用手指点报纸上的字母,字母板就是从此演变而来。美婼能读懂巴巴的字母板,但速度不快。“巴巴,请慢一点。”她会说。所以巴巴为她放慢速度,每个单词都拼写出来。 除了字母板,巴巴还用手势。例如,他对女子的手势是手镯,男子的是胡子。他对板球好手鲁斯特姆的手势是挥板球棒,有时是开车的动作。这两个手势也可以表示字母R。紧随这两个手势做个“后面”的手势,表示字母S,因为字母S在R之后。某些词代表某些字母:耳朵代表E,眼睛代表I,等等。 有时巴巴拼得太快,把美婼搞糊涂了,她会把眼睛说成E,把耳朵说成I。“巴巴,请说慢一点。”她最后忍不住说,“我不明白您的意思。”巴巴会温存地听从。 巴巴讨论建一所永久性学校,为寄宿生提供设施;同时,3月1日,在旧免费客栈为村民和住在美拉巴德的几个孩子开办了一所小学。巴巴再次开始用小型手磨磨玉米和其他谷物,手磨附连在桌屋顶上,他现在在桌屋里过夜。 桌屋靠近度内,有一次,巴巴在那里时,女子们设法从竹席围墙的裂缝里窥看。“我没看到巴巴磨面,但我看到巴巴用一把很小的扫帚打扫那个地方,”美婼说,“那时,度内周围没铺石板,只是压实的泥地。” 磨完面粉后,巴巴把它交给女子们,指示她们为他做巴克瑞(栗米饼)。巴巴还叫她们做菠菜。她们装盘盖好,送到巴巴那里,有几天他只吃这个。 有一次,铃声响了,要求提前给男子们和孩子们吃午饭。一锅米饭的中间部分没熟透,因为娜佳没有适当地搅拌。巴巴很生气,孩子们吃了可能会肚子痛。他派人把娜佳叫来,推了她一把,并警告她以后要加倍小心。 决定将旧免费客栈的现有学校搬到家属宿舍,配备寄宿设施的美赫埃舍学校将建在此处。 美赫埃舍学校于5月1日正式开放,这是一所主要进行灵性教育的学校,有远至波斯的男孩前来入学。赫兹拉·巴巴简女子学校原先在阿冉岗,配有一名女教师,被转移至邮局。 也是从这一天起,古斯塔吉受令开始沉默,他持续沉默整个余生(直到1957年去世)。他遵令睡在巴巴角卜地小屋的门廊上,远离其他满德里,并照料一个花园。 为了给女子学校腾地方,五名女子搬出邮局,住进洗浴房。三年前,她们初次到美拉巴德时,曾在此处住了一个月。女子包括44岁的朵拉特麦和4名年轻女子:20岁的美婼,19岁的娜佳,25岁的大蔻诗德,以及17岁的小蔻诗德。浴房由两个房间组成,中间有一个拱门,朵拉特麦、娜佳和大蔻诗德睡觉的后屋,用作厨房。美婼和小蔻诗德睡前屋——蔻诗德靠门,美婼睡在中间。这座建筑没有合适的窗户,但靠上方有通风口。如果她们踮起脚尖,就能看到外面。后门和前门都敞开,保持通风和采光。 由于前来达善的人能看见里面,巴巴让人在这里也搭了竹席院子。前面立了一面竹席围屏,挡住各个道路(虽然女子们从不去前面)。后面很大的空间,另用篱障围起,像是一个院子。几片竹席交错形成入口,所以没有必要设门。现在女子们可以像在邮局那样放松和享受隐私。 蔻诗德的父亲凯库希如·马萨做守卫,和妻子苏娜玛西住浴房附近的临时小屋,竹席为墙,铁皮做顶。另外还雇了三个守夜人。每隔半小时,从下美拉巴德周遭不同地点,就会响起锣声,随之传来呼叫之声:“一号,一切都好。”而后另一人接续:“二号,一切都好。”如此这般循环下去。所以女子们感觉很安全。 每个人都睡在地板的床垫上,没有蚊帐,但美婼仍不记得被蚊子骚扰过。然而有天晚上,她感到有什么东西在她的背部中间刺了一下。她醒了,奇怪针怎么会跑进自己的铺盖里。她被狠狠扎了一下。 她站起来,发现床垫上有一只小蝎子。其他人也醒了,大惊小怪把蝎子杀死,扔到外面。这是美婼第一次被蝎子蛰伤。幸运的是,蝎子个头不大,蛰人也不太疼痛;她能够再次入睡,到了早上,疼痛消退。 有一次,在夜里,蔻诗德感觉好像有人在掐她的脖子。第二天晚上发生了同样的事情。她害怕起来,告知巴巴。“不要紧,”他说,“我会照看的。”这种情况消停下来。虽然巴巴从没解释过,她们猜测那是一个鬼魂。 她们的房间里没有家具,只有靠近炉灶摆放的架子,上面放着谷物和香料。在房间一角,是两个砖砌的小炉灶。上方有支架,挂着厨房用具。因为没有烟囱,她们做饭时灰烬和烟雾直往眼睛里钻。 巴巴和她们一起在洗浴房里吃饭,所以在前屋的一个角落里,她们在地板上给他留了一块地方。沿墙铺一张薄垫,背靠一个大而厚的靠垫。 对面的角落,从天花板悬垂一副帘子,后面一张宽大的木凳,她们坐在上面洗浴。晚上帘子撤开,以便腾出更多的地方睡觉。 “巴巴也在这个浴室洗浴。”美婼说,“厚厚的帘子闭紧,以防进风让巴巴受凉。他洗浴用的水在炉灶上加热。他总是要五六桶水,不停地往自己身上浇水。我们从外面听到他泼水的声音,他喜欢水。 “我负责保管他的物品,这些东西都放在我们房间他的箱子里,我会把他的干净衣服,长袍、查迪(平角短裤),以及毛巾摆放出来。” 巴巴的箱子和炊具放在洗浴房,但由于空间有限,她们自己的箱子不得不放在外面,里面装着漂亮的纱丽和其他物品。“空间只够我们做饭和睡觉。” 雨季下雨的时候,她们就跑到外面把箱子搬进来,在角落里一个个摞起来。“这有点不方便。”雨停后,她们又把箱子都搬出去。 她们在外面洗衣服,院子里也有室外厕所,用的是英国人留下的铁制卫厕。竹席与厕所后部平齐,男子可以从竹席后清理厕盆(倒空铁盆),而不必进入女子的院落。 瓦露白天和她们在一起,打扫洗浴房的泥地面,在上面撒牛粪水(这是传统做法,而牛粪恰好是一种有效的抗菌剂)。 和以往一样,她们不能离开院子。巴巴不想让她们觉得被禁锢,所以为了锻炼身体,他在这所大院里建了个羽毛球场。画了边界线,搭起网架。巴巴跟她们打了第一场球,以激起她们对游戏的兴趣。他嘱咐她们,每天做完活,只要有时间,必须至少玩15分钟或半个小时。她们不喜欢在烈日下打羽毛球,因而在傍晚太阳下山时进行。她们还获准打牌放松,但仍受令不能读写。 在此期间,来自卡拉奇的蔻诗德·帕斯塔卡亚和琵拉麦,普纳的伽德卡一家,以及查干·马斯特的家人,都来美拉巴德居住。由于女子学校被移到邮局对面,她们每人都在邮局得到一席之地。阳台也分出来供她们使用。 拉姆玖之妻卡提嘉带着幼子卡萨姆,与女子同住洗浴房。卡萨姆是个迷人的孩子,皮肤白皙,嘴唇粉红,但身体纤弱。原以为新来者会出一份力,结果卡提嘉帮不上什么忙;她来美拉巴德是为了休息,不是为了工作,她只待了一个月。 {注:卡提嘉之前曾在邮局拜访过她们一次,但也只待了几天。拉姆玖的妹妹阿米娜·伽斐尔,是这里的常客,美婼和朵拉特在普纳就认识她。} 顾麦大多早上来美拉巴德,待上几个小时返回阿美纳伽。3月份,鲁斯特姆和馥芮妮迁回库希如大院,馥芮妮每周都会过来。鲁斯特姆现在是下美拉巴德满德里的管理者,他会陪母亲前来。 6月,巴巴决定将美赫埃舍学校迁至美拉巴德山,进驻他曾经闭关的旧水塔。满德里艰难地将厚厚的石墙凿穿,建了两道门,东屋通一扇,西屋通一扇,因此不再需要爬窗才能进入。6月30日,美赫埃舍学校搬进这些宿舍,完全认证的赫兹拉·巴巴简高中迁到空置的家属宿舍。巴巴也搬入山上水塔西侧的一间竹席小屋,该屋于五月份建成。 7月间,巴巴在这个房间内挖了一个坑穴,8月开始在那里过夜。有一次,巴巴睡在屋外。风刮得异常猛烈,只得用厚布帘将他的床围起,为他遮挡风寒。直到后来,男女满德里才获知这间穴屋有一天会成为他的陵墓。

接下来的十个月间,巴巴没怎么下山,他一直忙于督导孩子们,给他们分发他的神爱美酒。当他下山时,坐一辆人力车,由男孩或满德里牵拉。有一次,美婼远远看见巴巴坐着人力车,由两三个男孩拉着。“巴巴坐在人力车里,深棕色的头发,穿着卡姆里外套,看上去很美。” 小蔻诗德从小就认识巴巴,所以对他说话总是直言不讳,一次巴巴久别之后来到她们的住处,她问他道:“您为什么不来看我们?您去看望那些男孩和满德里,为啥不来这里?” 巴巴说:“如果你们严格遵守我的命令,我就来。” “告诉我们您想让我们做什么。”小蔻诗德说。巴巴给她们下了一些命令,比如晚间穿上暖和的外套和夹克。命令似乎很简单,但要百分之百地服从并不总是容易的;有时,如果她们不觉得冷,就会忘记。当巴巴再次来访时,蔻诗德提醒他别忘了自己的承诺。“这么长时间以来,您对我们说什么,我们一直在遵从,”她抱怨道,“现在您应该记起您说过的话。”巴巴同意,开始来得勤一些。 有一次,巴巴心血来潮想吃奶糕——如果她们能在17分钟内做好。女子们急忙升火准备,在规定时间内做了出来。她们的努力巴巴看在眼里,吃了一些,然后离去。女子们把剩下的留着,因为巴巴可能会要。她们已经学会如何迅速地做事,小心翼翼(对待剩饭剩菜),以免让巴巴不快。 巴巴已经沉默两年有余,有一次他来到她们的住处,美婼问何时她们能再听到他甜美的声音。“等我的工作完成。”巴巴回答。

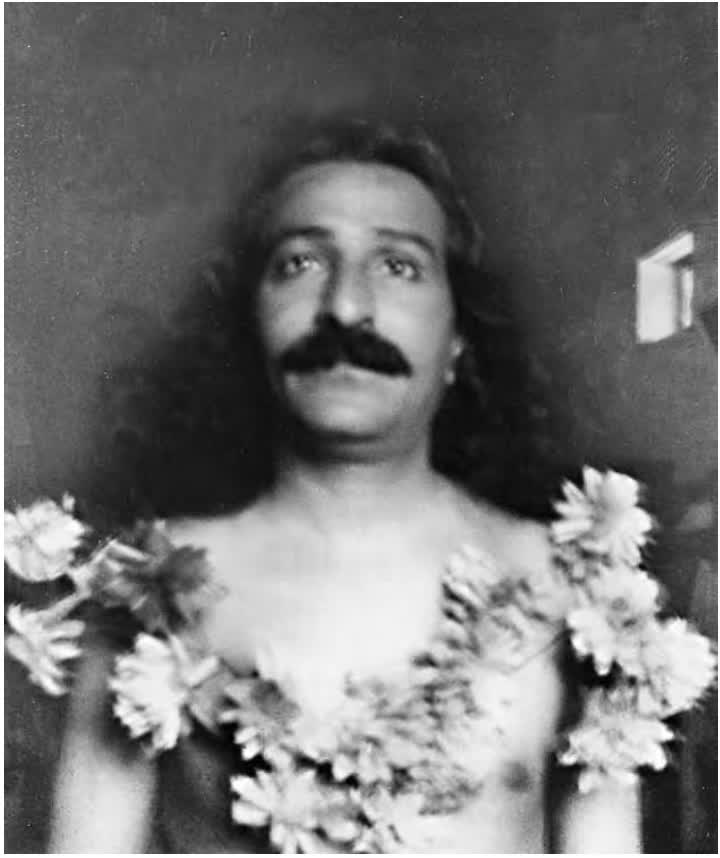

巴巴在“山上”期间,一天只吃一餐,女子们也日食一次。不过她们早上喝奶茶,中午吃米饭和豆糊,晚上喝咖啡加牛奶。巴巴的茶和午餐给他送到山上。她们为巴巴煮一点蔬菜——要么是菠菜,要么是花椰菜——他喜欢的两种蔬菜,但不为她们自己做。从巴巴那里送回来的剩菜都掺进她们的豆糊里。 事实上,美婼从未见过巴巴和修爱院的男孩们在一起,但在1927年9月21日和23日,巴巴两次带她们坐阿迪的车上山去看修爱院。(当时男孩们不在,他们正在棚子下用餐。)巴巴带着女子们参观,领她们看孩子们住的宿舍,每张床旁边都放着一个箱子。她们还看了孩子们上课和就餐的临时棚子。 女子中,只允许顾麦和馥芮妮上山,而且也只是偶尔,如果她们有特别的事情要和巴巴商量。10月4日,馥芮妮来美拉巴德,在返回阿美纳伽后不久,她的第三个孩子出生,是个女孩。随姨妈为她取名美婼(美茹),孩子长大后成为美赫巴巴最亲近的女满德里之一。 从11月10日起,巴巴开始为期五个半月的禁食,只进流食。美婼建议这次禁食不喝茶,喝咖啡,因为咖啡更浓,更有饱腹感。巴巴指示美婼每天准备两杯加纯牛奶的过滤咖啡,并且照旧手不要剥大蒜。他还指给她看用哪种杯子做量杯。开始禁食之前,他告诉女子们:“要遵守我给你们的命令。做好你们的本职工作,吃好,保持健康。” 雇了村里一个名叫拉乎的九岁男孩把咖啡送上山。允许他进她们的院子,取走用携带瓶装好的咖啡。美婼先把携带瓶仔细清洁——把它完全拆开,彻底清洗和晾干——再装满刚好两杯的咖啡,送到巴巴那里。 从12月20日起,除了禁食,巴巴开始在他的穴屋进行为期两个月的闭关。因为这段时间他没有下山,女孩们常常觉得巴巴完全关注于修爱院的男孩们。 后来,巴巴停止靠咖啡加牛奶禁食,只喝水和淡茶。阿伽·阿里,巴巴最喜欢的男孩之一,有时下山来给巴巴取茶水。女子们在准备时,他在浴房外面等待。美婼记得阿里会用歌唱的方式说一些赞美巴巴的话,他会持巴巴的名,并讲述男孩们有多爱他。 “我们常听到这样的故事,说修爱院男孩多么爱巴巴,他多爱他们,”美婼说,“他如何给他们开示,等等。我们听说山上那么好,而我们已多日未见巴巴,不由得思忖:‘天呐,巴巴快把我们忘了,必须提醒他我们的存在。’” 女孩们决定为巴巴做花环,并让凯库希如·马萨带去。她们不得从集市上订购任何东西,送来什么做什么,所以她们不能订花。瓦露提出从河边采野花,尽管她有许多工作要做。(例如,美拉巴德没有自来水,瓦露每天给水箱加满水,头顶水桶来回多次运送。)完成工作后,瓦露在傍晚5点或5点半独自走出美拉巴德,步行一英里到村外的河边。她采摘粉色和白色夹竹桃,用纱丽兜着(后来用篮子),再走回美拉巴德。她把花交给女子们,才回村中的家。 迅速吃完饭,刷完牙,晚上就寝前,女孩们坐在地板的垫子上,把鲜花在一块干净的白餐巾上铺开。她们借着一盏煤油灯的光亮做活儿(没有电灯)。挤奶女的每一个成员都为自己的至爱做着花环,边做边快活地聊着:“这个花环该做多长?这么长怎样?是做全粉色的,还是白粉色相间的?巴巴戴纯粉色会更好看。” “我们充满热情,十分认真,”美婼说,“每个花环都用心做,认真比着自己为每一个花环量线。大家一起做活很开心,想象巴巴戴上花环的样子。我们只挑选最好的花,而且总有富余。蔻诗德还想到做王冠。还为巴巴做了一条鲜花小腰链,为他的手腕做了花手镯。” 完工后,花环和王冠用一块干净的红方巾包好,保持湿润,防止一个晚上变干。第二天早上,鲜花和巴巴的咖啡由凯库希如·马萨送上山。他来到穴屋(陵墓)门前,巴巴正在那里等他。巴巴从他手里接过包裹,问这是什么。“女孩们送给您的花。” 巴巴曾命令凯库希如不得碰他,所以巴巴亲自拿出一个花环戴上。然后他举起一个小花环问道:“这是什么?” “巴巴,这应该是一顶王冠。”他把它也戴上。 “巴巴一定十分可爱。”美婼说,“他棕发垂肩,白袍衬着白皙的皮肤,佩戴着粉色花环和王冠。” “告诉女孩们,所有花环我都戴过了。”巴巴吩咐凯库希如。 “我们开心而自豪,欢快得跳起来。第二天我们又起个大早,做了更多更大的花环。我们比量着长度,感觉无比重要。有一段时间,我们每天都送花。我们让巴巴想着我们。巴巴是不会忘记我们的!我们是那么无知,嫉妒修爱院男孩们。他们天天都能见巴巴,而我们没有。我们也想让他记起我们。我们没想到巴巴是神,不知道他无所不知、无所不在。” 在那些日子里,女子们有许多工作要做。尽管巴巴在山上闭关,他的衣服还是送下山给女子们洗。每天从下午2点到5点要做500个薄饼。洗浴房院子里搭了一个临时厨房,但在铁皮屋顶下,用木头生火做饭酷热不堪。做完活,早早用过晚饭,她们接着做花环到午夜。 修爱院年间,有一次一只长着小角的成年鹿跑进女子们的院子。她们把它交给男满德里,但它挣脱束缚跑掉,男子们在后追赶。鹿左冲右突,掉进路边的井里。满德里施救,用绳子将它拖出,后来这只鹿送了人,因为他们不能把它留在美拉巴德。 12月,巴巴发话说,女子们可以在美婼生日那天上山来达善。“我们很高兴能从围墙里出来,”美婼回忆说。那天,她们洗浴,穿上最好的纱丽,走上山去。“在院子里长时间禁足后,这就像一次郊游,外出对我们来说好新鲜。我们朝铁轨走去,几个月足不出户,一切看起来那么新、那么美。加上度内和角卜地——就像一个新世界。上山下山,行走在户外田野,视野开阔,令人心旷神怡。我们都异常欢喜。” 巴巴坐在穴屋门口,双脚伸出门外。因为在闭关,他没有走出房间;女子们向他顶礼,献上她们带来的鲜花。她们与他一起坐了半个小时,巴巴问询她们的健康状况,还和她们聊了些别的事情。之后她们下山回到竹席院落。 1928年2月,巴巴的生日也在闭关中庆祝。巴巴坐在穴屋门外的小地毯上,背靠垫子。在屋前搭起了一个小遮篷。男子们坐在一边,面对巴巴,女子们坐在另一边。早上演唱卡瓦里歌曲,女子们从9点到11点和巴巴待了整整两个小时。她们下山去吃午饭,但获准晚饭后再上来继续听歌。“巴巴很高兴,和着音乐打拍子。” 二月底,巴巴走出闭关,说他对男孩们的工作目标没有完成,他将不得不再度闭关。再次看到巴巴,女子们欣喜若狂,但他说的话却令人异常惊讶不解:“我想要两杯咖啡,但从来不满两杯。” 原来,雇来为巴巴取咖啡瓶的男孩拉乎,在上山路上,会坐在一条土沟里,喝掉一部分咖啡。巴巴从未传话到山下说咖啡不够,他幽默地评论说,如此说来他一直在喝拉乎的“帕萨德”。 “闭关期间,巴巴睡在地穴的狭小空间里,身下铺一张薄褥,”美婼说,“连续禁锢于此,禁食、沉默、工作,禁足不出——他一定觉得局促难受!一个人工作之后,想要跑到户外,说话,唱歌,换换空气。巴巴让自己承受了那么大的压力。” 帕椎觉得巴巴在禁食期间,自己会找借口什么都不吃。“巴巴禁食时,他会要一些东西,之后改变主意。吃点东西(对他的健康)比较好,但他宁愿禁食,而你无从反驳。他可能会要一大瓶咖啡,然后说:‘算了,把它拿走。你们没有用心去做。我应该喝吗?’ “‘喝吧,巴巴,请喝吧。’我们会说。 “‘就是说你们想让我喝你们不用心做的东西。你是用心做的呢,还是边做边走神?’ “‘巴巴,我想我用心做了。’ “‘别说了,把它带走!我的胃不舒服。’ “他会找各种理由驳回,让你把咖啡拿走。” 闭关结束后,巴巴再次和女子们在浴房用餐。他们会谈话一两个小时,她们一边为他按摩脚,然后巴巴返回山上。 美婼实际上未见过巴巴和修爱院男孩们在一起,但闭关结束后,有一次巴巴把女子们叫到山上参观修爱院。(当时男孩们不在,他们正在棚下吃饭。)巴巴带着女子们参观,领她们看孩子们住的宿舍,每张床旁都放着一只箱子。她们还看了孩子们上课和就餐的临时小屋。 如前所述,那时女子们不唱巴巴的《古吉拉特语阿提》。这首阿提只在巴巴生日或其他特殊场合才唱,但《马拉地语阿提》每天都唱。晚上7点或7点半,天色渐黑之时,男满德里会在免费客栈唱这首阿提。巴巴和男子们在一起,坐在地毯上。 在洗浴房,女子们挤在通风窗下倾听。她们会随男子们一起唱诵阿提,想象男满德里站在巴巴面前的情景。“我们满心渴望巴巴也和我们在一起。”美婼说,“我们踮起脚尖,竖起耳朵听飘过来的阿提。我感到嫉妒。我们女子好不孤单。巴巴和他们在一起,男满德里多幸运。” 一天晚上,巴巴让男满德里唱他的阿提,他走向女子们所在的洗浴房。美婼听到脚步声,随即惊异地见巴巴走了进来。巴巴在时(即使那天晚上男子们仍在唱阿提),女子们从不安静而立。“哦,巴巴来了!”她们互相说着。 巴巴同她们坐在一起,让美婼和女孩们坐地毯上,借着一盏小防风灯给他按摩脚。巴巴和朵拉特麦等人交谈,她们仍可听到远处传来满德里唱《马拉地语阿提》的歌声。之后,蔻诗德为他献唱一首歌。 “我们简直不敢相信自己的眼睛,”美婼说,“巴巴怎么知道我们的那种感受。他体贴地过来看我们。我们欣喜不已。男满德里在唱阿提,而巴巴和我们在一起!在煤油灯柔和的灯光下与巴巴相伴,气氛美好温馨。巴巴那么贴心,不让我们感到被遗忘。 “有好多天,巴巴每晚都来我们的住处。在这里向我们道晚安。那些日子,巴巴没给过我特别的拥抱,跟我道晚安(如后来年间他做的那样)。 “如今每到夜晚,我坐下来想着巴巴的时候,所有这些小细节浮现脑海。巴巴的爱很美。”