前些天我给你们讲了我最初跟随巴巴的故事,你们应该还记得我说:“凭靠您的恩典,什么都是有可能的。”我不知道是什么让这些话进入我的大脑的。我说过,我不是一个灵性追求者。离开家庭去追寻每一个有名气的灵性高人,不是我的性格。相比之下我更喜欢这个世界。我更喜爱运动,喜欢和朋友们去看电影,或者去参加宴会。我从小时候、从幼年起就是个贪吃爱玩的人。

印度的传统是,我们在母亲的怀抱里就听说圣人的故事。我们聆听各种各样的灵性故事,应该怎样对待长者、权威者以及那些世上公认的灵性人物,在我们的脑子里根深蒂固。也许正因为如此,当巴巴问我是否能够永久地跟随他时,我脱口而出:“凭借您的恩典,什么都是有可能的。”

跟随巴巴多年以来,我明白了一件事,就是凭借他的恩典,任何事都是可能的。跟巴巴在一起,我们发现,可能的事变成了不可能,不可能的事却变成了可能。我给你们讲过新生活的事情,我们怎样要求完全陌生的人为一队二十几个人购买火车票,他们毫不犹豫地同意了。或者请求人们为我们提供食物,条件是他们绝对不能来拜访或者试图见那些被服务的人,他们也答应了。

有些人,比如凯克巴德,或者德希穆克,对此理所当然地接受。他们不是世俗之人。尽管德希穆克在英国取得了哲学博士,他是教授,是那格浦尔大学(Nagpur)哲学系的主任,可他一点都不世故,可以说他很天真。

你们听说过德希穆克是怎样到巴巴这儿的吗?那时他在英国学习。他是哲学家,在英国攻读博士学位。他看到一则广告上说,师利赛古鲁美赫巴巴要来了,他想,作为哲学家,他应该去。他去了,见到了巴巴,随即狂热地爱上了巴巴。

后来他回到印度他的家乡,那也是我的家乡。我那时还是个学生。德希穆克是墨瑞斯学院(Morris College)的讲师,而我在科技学院(Science College)读书。那时巴巴的爱者还不多。还在英国的时候,他一定是给满德里(也许是禅吉)写过信,被告知如果回到那格浦尔,就去玛丽庄园的杰萨瓦拉家,他们会给他讲更多有关巴巴的事。因此德希穆克来我家,见了我母亲,他给她讲解有关层面的知识——你们知道哲学家是怎样的人,告诉我母亲他怎样在精层面和心层面见到巴巴,等等无所不有。我一点都不懂。然后我母亲给他讲了和巴巴在一起的时光。那天对他们俩来说是美好的一天。

德希穆克坐在那儿,向墙上瞥了一眼,看见了巴巴的照片。就像墙上巴巴椅子边那张,巴巴坐着,裹着包头巾。德希穆克坐着,盯着照片看了又看,那是他的特点,他看着巴巴会忘了自己。他说:“我非常喜欢这张照片,你有复制的吗?”我母亲说没有。在那些年间,31、32年,巴巴的照片很少。“不过,你可以拿到照相馆,他们会为你复制。”当时正值我放学回家,我母亲说:“埃瑞奇,把相片取下来。”我把照片取下来,我母亲说:“这是德希穆克先生,”我合掌向他问候,她让我把照片给德希穆克,他高兴极了,答应复制后即刻归还,便离开了。

过了一两天,我母亲收到巴巴的电报,上面写着:“你为什么把我赶出了我们家?”我母亲不解。“把他赶出了我们家?我做了什么?”她感到很不安,心想自己一定做了什么可怕的事,可她想不出是什么事。接连数日,她为此感到难过和沮丧,“巴巴为什么这么说?我怎么把他赶出去了呢?”有一天,她坐在客厅——客厅很大,比这个(满德里大厅)大——注意到墙上有一片空白,她想那里曾有过什么东西。是什么呢?随后她记起了那张照片,她想也许这就是巴巴所指的。所以我一放学回家她就对我说:“埃瑞奇,去看看德希穆克博士,请他把巴巴的照片还给我们。无论他复制了没有,请把照片带回来。”

我去了。德希穆克已复制了一份,十分友爱地归还了那张照片,我把它交给母亲,她把它挂回到墙上。从那时起她一直保存着它,现在就挂在宾德拉房子她的小睡房里。

一天,巴巴来到宾德拉房子,那是他的习惯,他想去时,就会去那里。他看着这张照片,转向我母亲说:“来,我们一起做阿提。”他们都对着照片做阿提,阿提结束后,巴巴对照片施达善,向自己顶礼,巴巴说:“我真正喜欢这张照片,这张照片描绘了我的本来面目。”当然,我母亲把德希穆克和电报的故事讲给巴巴听。

多亏德希穆克我们才有了初版的《语录》,那是他编辑的。他是个大哲学家,但涉及到巴巴时,他又最天真单纯。他在大学讲课的时候,学生们发现他不时地翻开一本随身携带的书,盯着看。学生们自然想知道那是怎么回事。他那么专心,在看谁?因此一个学生偷偷地走过去站在德希穆克的身后。等他下一次打开书瞧时,这个学生越过他的肩膀偷看,他看到了什么?他看见书里有一张照片,照片上的人面容美丽,长发飘逸。因此向所有的同学宣布:他们的教授有了女朋友。当然,那其实是巴巴的照片,学生们并不知道。

有一次,他从前的一个学生来这里。他是一位退休地区法官,给我们讲了下面的故事。他说德希穆克过去经常带他的学生散步,边走边讲论哲学。这一天,他们穿过田野来到一个农舍外,农舍的墙上涂抹着饼状的牛粪。你们见过吗?这里的妇女们把牛粪收集起来,拍成大圆圈,然后把它贴在墙上晒干。等牛粪干了,人们用它们作燃料。在印度这很常见,所有人都知道。然而德希穆克停下,凝视着农舍,陷入沉思。

学生们看着,看不出那里有什么能激起如此的玄想,所以他们全都站在那儿,等着一听他们的教授究竟发现了什么高深的哲学思想。过了一会儿,德希穆克从沉湎中回到现实,转向这些男生说:“我想知道牛是怎样把粪便拉在墙上的?” 德希穆克就是这种人。虽然生活在世间,但他不仅不属于它,且似乎对世上的大部分事情都意识不到。

所以有一天,巴巴决定和德希穆克开个小玩笑。德希穆克并不和我们住在一起,但学校假期时只要有机会他就会过来。这一次碰巧赶上四月愚人节,所以巴巴自己决定和德希穆克开个玩笑。有人送给巴巴一大篮水果或什么,个个都精美地包着,系着丝带。巴巴让我取来篮子,包装纸,丝带等所有东西,巴巴让我找一块大石头代替水果放在里面,包装起来。看起来很像某种很高档的礼品。

巴巴告诉我们:“等德希穆克到了,我们就把这个礼物送给他。”我们都觉得这是个好主意。感到这将是一个很有意思的玩笑,我们都急切地盼望着他的光临。我们就是这样娱乐的。我们不像你们看电视或看录像,我们不去电影院或者有现成的游乐可供玩耍,我们是用这种无恶意的玩笑娱乐自己的。比如说阿娄巴对伊朗的感情很强烈,我可能在他面前会有意无意地评论一下伊朗。你们知道阿娄巴的性格,他会跳起来:“你说的这是什么?伊朗怎么了?”这就是我们的娱乐。

德希穆克到了,他极其恭敬地问候巴巴,向巴巴顶礼,然后坐在巴巴的脚前。巴巴随后夸张地把礼物赠给了德希穆克,德希穆克怀着巨大的崇敬接受了,把它放在一边,接着坐在那儿敬慕地看着巴巴,巴巴打手势说:“你不想打开吗?”

“有的是时间,巴巴,等您去妇女那边后再说。” 德希穆克回答,只是坐在那儿望着巴巴。分离了数月,他渴望和巴巴在一起,终于等到了机会,所以除了巴巴的脸,他不想浪费一秒钟去看其他任何的东西。

现在,巴巴不知道该做什么了。他是上帝,他无所不知,但他不知道该怎么跟德希穆克开这个玩笑了。如果德希穆克等到巴巴离开,满德里散了,就不好玩儿了。巴巴不想那样。他给我递个眼神,悄悄打了个手势。于是我便开始刺激德希穆克。

“博士,”我说,“你就是这样敬重巴巴的礼物的?用彻底的忽视?”“我没有忽视它,” 德希穆克坚持说,“但是当赐予者就在眼前时,我为什么还要关注礼物呢?”

其余的满德里也急于想看德希穆克打开礼品,所以他们也开始给他施加压力。他们恳请他当时当场打开,可他仍固执己见。有人说:“博士,你难道不想看看那是什么?”德希穆克说:“我的至爱惦记着我,这个事实才是最珍贵的。礼物是什么并不重要。”

这一次,我抓住机会说:“你是说你不在乎巴巴花了那么多心思为你挑选的特别礼物?这是多么无礼啊!你那么不在乎他的礼物,这就是你尊敬至爱的方式?”等等,等等。别忘了,整个时间巴巴都在悄悄打手势催促我,让我一再地刺激他,直到德希穆克终于让步,让我们、包括巴巴,都松了一口气。他打开了包裹。我们都围着他站着,期待着那一刻,他会发现那不过是块石头,我们都将大笑。巴巴的眼睛满怀期待地闪烁着。可即使到了这样的关口,德希穆克仍然让我们等候,因为他打开得那么慢,赞叹着丝带,赞叹着包装,似乎并不情愿将它打开。他拨弄着包装纸,慢慢腾腾,毫无进展。绝望之中,巴巴示意我去帮忙。我过去把纸全部扯开,德希穆克终于摸到了,他拿出了石头。

但他做了什么呢?他向巴巴顶礼,我们看见幸福的泪水开始滑下他的脸庞,他喊道:“巴巴,谢谢您,这真是最完美的礼物。”

我们都大吃一惊,这是什么样的人啊,他得到的是块石头,却说那是个完美的礼物。一个满德里说:“博士,你被赐给的好像只是一块石头。”

“是的,”德希穆克同意,“但要想一想,如果我被赐予其他任何的东西,那最终会用光,腐烂,或者化为尘土,但是这个,这是一个永恒的礼物,巴巴给了我可以永久保存的礼物。从现在起,它将是我最珍贵的财产。”说着,德希穆克把它放在头顶,狂喜地舞蹈起来。

看到这种情形,我们能说什么呢?巴巴本想拿德希穆克开玩笑,但他的爱是如此得巨大,得到嘲弄的只是我们自己。

不过,德希穆克确实有个缺点,他对钱非常吝啬。他爱巴巴,这个没说的。但是出于某种原因,他不能忍受和他的钱分离。德希穆克来自那格浦尔,那格浦尔以橙子著称,至少在那时是这样,但是当德希穆克来时,他给巴巴带来你所见过的最小最硬的橙子。他去市场挑选最好的橙子,询问价格。比如说,他们说一蒲氏耳(计量单位)六卢比。德希穆克犹豫了,说:“这么贵?你不能便宜点吗? ”他们指着一些不那么大,不那么新鲜的橙子,说那些只要五卢比。可德希穆克仍然犹豫不决,他讲价钱,讨价还价,最后买了勉强称得上是橙子的东西了事。

巴巴喜欢德希穆克的这个怪癖。他总是夸张地接受礼物,大声地惊叹说这一定花了德希穆克不少钱,他愿意花这么一大笔钱,他的爱有多么了不起啊。

我们都喜欢这个玩笑,但是德希穆克似乎从来意识不到发生的一切。我记得有一次巴巴施达善,他已经很长时间没有访问那格浦尔了,因此那里的爱者恳求巴巴前来亲临祝福。如果我没记错的话,巴巴已经同意访问德里,那格浦尔的爱者请求他延伸行程,访问那格浦尔。巴巴笑着同意了,说:“我会去的,但只有一个条件,那就是德希穆克得同意支付我和满德里从德里到那格浦尔的费用。”

德希穆克吓了一跳。“巴巴,我妻子会说什么呢?”他嘟囔着,“我得和她商量。”他开始找一个又一个借口。与之同时,那格浦尔的其他爱者向德希穆克叫道:“就说行,我们来支付旅行费用,不会花你一分钱,就说行。”但是德希穆克对这个想法极度恐慌,拒绝承诺。所以巴巴对那格浦尔的访问推迟了。

当然,首先是巴巴想要那样的,但这样做让我们都大笑了一场。德希穆克实际上对巴巴的爱是非凡的。好像我们是在拿他开玩笑,其实不是那样的。他是个人物,我们都喜欢他的怪癖,巴巴也喜欢,但是这与他对巴巴的深爱毫无关系。那才是真正重要的,那才是他深得巴巴喜爱的原因。

你们知道,在满德里中有很多人物,我自己首先也包括在内。有时我们对另外一个人生气,有时甚至有些和我们一起生活的人似乎不完全审慎。实际上,有几个人和巴巴生活一段时间后,巴巴最终让他们离开了。即便如此,对那几个人,巴巴都会提醒我们记住他们为他做的工作。我记得巴巴有一次在美拉巴德召开会议,我想那就在新生活之前,巴巴提到两个和我们一起生活的人。巴巴说:“我知道以你们(指满德里)的方式,你们会把这两个人赶走,但你们没人知道他们为我做的事,只有他们才能做的事情。”

确实如此。我们不能判断另一个人对巴巴的爱,也丝毫不知道巴巴会怎样利用那个人的弱点服务他的事业。这多少有些离题,但是说起那格浦尔以及不能判断人,让我想起那格浦尔的一个爱者。至少这个家伙自己宣称是巴巴爱者,尽管我们了解他的人都感到这有点牵强,因为,我应该说,他是一个恶棍,一个无赖。他在家时,似乎根本不想巴巴。总之,他似乎只做那些在巴巴面前会犹豫去做的事,只说那些在巴巴面前会犹豫说的话,我们怀疑他只想那些在巴巴面前会犹豫想的事。但无论何时来见巴巴,他都会摆出虔诚的模样,试图冒充为主的伟大爱者。

这些我都知道。我从熟人那里听说了关于这个人的各种故事。毕竟他来自我的家乡,我对他还有些直接的经验,因此我不会上当受骗,但似乎巴巴会。他每次来,巴巴总是极为郑重其事,当着我们的面称赞这个人,把他树立为他的爱者应当成为的榜样。他总是让这个人坐在他的脚前,拍拍他的背,捏捏他的下巴,好像这个人对他无比珍贵。

终于有一天,我忍无可忍。你们都知道我有脾气,这个人离开后,我对巴巴脱口而出,说此人是个伪善者,巴巴不应该被他的虔诚表现所蒙蔽。我非常了解这个人,我知道他是个无赖。

巴巴立刻转向我,我可以看出他对我说的话非常不快。“你好像比我还更知道!”巴巴打手势说,随后极其权威地补充道:“你根本不了解这个人。”巴巴对着墙举起手,一个影子投到墙上,他问我:“你看到了什么?”我说:“我看见墙上您的手的影子。”巴巴继续说:“这是你所见的全部,你只是看见那个人的影子,而我却直接看到他的内心。我告诉你,他是我的一个伟大爱者。”

我能说什么呢?我意识到那是正确的。我不了解那个人,我不能假定自己像巴巴那样知道那个人,于是不再言语。几年过去了,这个人发生了变化。到后来,仅仅从他的行为上判断,任何人看着他,都会说,是啊,他真的很爱巴巴。但我永远都不会忘记那天巴巴给我的教训,不要去判断任何人,因为我们看不到他们的内心,只有巴巴知道一个人的真正价值。

译自《曾经如斯——跟美赫巴巴一起生活的故事》That’s How It Was, Stories of Life With Meher Baba by Eruch Jessawalla, Sheriar Foundation, 1995

翻译:美赫燕 田心

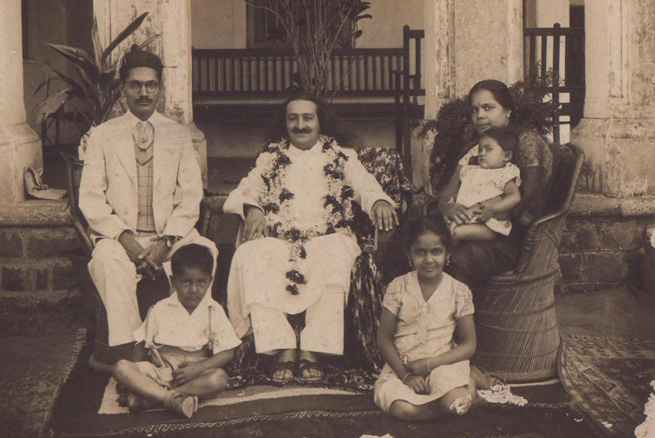

德希穆克一家和至爱美赫巴巴