和大阿迪、尼鲁、埃瑞奇、美赫吉

作者收藏

1956年3月初,美赫巴巴开始与两名玛司特(来自美拉巴德的阿里·夏和来自瑞希克什的尼康施瓦拉)一起闭关工作。巴巴不是在格拉夫顿(他和女子们的住所)而是在另一座房子工作。女子中,只有美婼和玛妮被允许下午去看望他一会儿。多年来美婼总共见过阿里·夏三次。她回忆在萨塔拉的情景:“阿里·夏走向巴巴,眼中充满爱意,神情甜美。巴巴站起来,拥抱他,把他带到楼上卧室,和他一起工作。”

{注:尼康施瓦拉是一名高级玛司特,1953年巴巴在德拉敦附近联系过他。}

3月27日,玛妮写信给艾琳:

我们下午过去探访巴巴和玛司特一起工作的地方时,他像往常同玛司特一起时那样愉快,但看起来相当疲惫。有一天,阿里·夏走到窗前,问我“大老板”在哪里。他无法忍受与巴巴分开哪怕一小会儿。甚至夜间也会起床,去找他心爱的老板。噢,当巴巴走到窗前时,小个子玛司特看上去幸福得简直要爆炸了,用两种语言喋喋不休地说话。显然,这是巴巴和他之间开的玩笑。除了不成句的个别单词,我们什么也没听懂。巴巴点头示意,笑得十分开心,玛司特则发出我所听过最爽朗的咯咯笑声。他有一双饱含深情的眼睛。

每当我们过去,巴巴总是不厌其烦对我们谈起玛司特[阿里·夏和尼康施]。几天前,他为我们愉快地模仿了瑞希克什的玛司特从极度活跃突然转变到完全不动。在后一种状态,他通常闭着眼睛,一动不动地躺着或坐着。当巴巴建议做某事(比如洗澡),玛司特就会跳下床。

当美婼和玛妮来访巴巴的住处时,不管巴巴身边有哪位满德里(宝、彭度或萨瓦克·考特沃),都会被遣离巴巴的房间。有时,巴巴让玛妮告诉满德里某件事,或者巴巴召来某人,叫他站在门口听候指示,不得朝房间里看。

3月底,巴巴离开萨塔拉前往奥兰加巴德,要在那里顶礼56座圣陵和56个穷人。他于4月2日返回。巴巴外出期间,玛妮从“无休止地打字”变身系上围裙,决定初试厨艺。翻阅了吉蒂的一本烹饪书后,她决定尝试一下艾琳留下的瑞士烹饪书中让她感兴趣的菜。

{注:没有谁对结果有任何记忆——因此想必既不是杰作,也不是太糟糕。}

整个4月,巴巴开始一系列禁食——有时一天只吃一餐米饭豆糊;有时一天三次,每次一杯茶;有时一天什么都不吃。4月13日,在巴巴连水都不喝禁食24小时后,玛妮注意到:“正如巴巴做完某项特定工作后常常发生的那样,紧接着下了一阵大雨,只是这一次不止如此:可怕的倾盆大雨从天而降,伴随着闪电和轰隆隆的雷声,震耳欲聋极其迫近,似乎就砸在屋顶上。”

连续14天,巴巴每天只吃一顿饭。5月9日,他再次禁食24小时不喝水。美婼奉命与他一起同样禁食。其余男女满德里也禁食,但被允许喝水。

目睹巴巴让自己承受这种饮食规定,对美婼来说很痛苦。多年来她经常问巴巴:“但为什么要禁食呢,巴巴?”

“巴巴禁食过无数次,”高荷说,她从医学角度来看也担心。“我们对此感到厌倦。美婼总是试图保护他的身体,但巴巴说他的工作是第一位的。”

6月10日,巴巴带美婼、玛妮、美茹、高荷、娜佳和拉诺返回美拉扎德,沿途在一片树林下停车野餐。在巴巴动身去美国之前(他曾答应去那里给爱者施达善),他们在美拉扎德住了一个月。他们还访问了美拉巴德,到医院宿舍看望了曼萨丽和凯克巴德的家人,这五名女子在此生活。每当女子们造访美拉巴德,会在巴巴厨房吃午饭。饭菜是佳露、谷露和美茹·达斯托在医院厨房做好送来的。

{注:1956年6月16日,巴巴带女子们去萨若希影院看了一部电影。}

7月7日巴巴带女子们返回萨塔拉,一直在此住到16日,当晚他从孟买飞赴西方。据大阿迪说,在出国前,“巴巴在女满德里的再三恳求下,同意做几件新衣服;由一名本地裁缝为他做了一件粉色、一件绿色的上衣。”女子们还为他缝制了新的长衫和白色宽松裤。”

{注:返回萨塔拉的途中,巴巴要求在普纳的巴巴简陵墓旁停车,指示美婼献上一只花环和几枚钱币。}

总的来说,女子们对没有陪巴巴去西方并不遗憾。“1956年和58年我们不是很想和巴巴一起去西方,”美婼说明,“巴巴不得不为他的工作、为他的爱者过去;他会辗转各地。我们就像是‘额外负重’。我们1952年已经去过,就不想去了。我们理解巴巴在做他的工作。我们会想:‘其他人正等着达善他,一定很高兴巴巴和他们在一起。’在某种程度上,我们很高兴他们能够看到巴巴并且达善他。我们知道巴巴将要回来。我们在等待他,但与此同时,并没有为此感到难过。我们很欣慰巴巴在施达善。爱者们很高兴巴巴到他们中间。过了几天,我们就在等待——巴巴何时回来,他何时回来?”

据高荷说,美婼并不介意陪巴巴去。“1956年我不想伴随巴巴去,”高荷表示,“但美婼本来想去西方。她希望到处看看。她本来想去,但知道巴巴是去做工作的,她的随行会给巴巴添麻烦。因为必须把她与其他人隔开,意味着得让很多额外的女子去——这给巴巴增加额外开支。

“美婼思念巴巴。她会非常安静,干着自己的活儿。我们会坐着交谈,做自己的工作。把每件事情做完。日常事务继续进行。美婼在花园里忙碌。我忙着做其他事情,处理信件,照看希巴,给它谷物。我必须确保萨塔拉的物资供应。

“1956年和58年巴巴在西方时,我们会接到那里发来的电报,例如:‘通知美婼我很好。一切都好。通知安德纳[内部人士]。’美婼没有写信给巴巴。没有人写信给他。我们不担心他远在他乡或可能发生像第一次事故那样的事情。”

1956年巴巴前往瑞士、伦敦、美国和澳大利亚。他去了正好一个月。之前访问西方期间,巴巴一向喜欢素食;现在他允许艾拉·温特非特,为他做喜欢吃的比目鱼。

在美国,巴巴对他的爱者谈到美婼和玛妮:“我妹妹玛妮非常爱我。她什么都不担心。只是服从我。从早到晚为巴巴工作。她知道巴巴是神,将巴巴当作神来爱。美婼,因过去的联系我非常爱她。我也爱你们。你们若爱我,就与我同在。通过爱,你们就能与我合一。”

在纽约,当巴巴提到他最爱的人是美婼时,菲丽丝、阿黛尔和其他几人问起,她们可否送美婼一件礼物。巴巴同意了,她们买了一枚黄金珍珠纱丽胸针。有一天巴巴让阿黛尔拿给所有人看,但指示谁都不能碰。

在默土海滨,菲丽丝思忖:“由于亲爱的美婼与巴巴远隔重洋,她一定很孤独,想知道发生的事情。要是给她写封信该多好啊。”菲丽丝把她的想法告诉了巴巴,补充说:“我很想写信给美婼。”巴巴喜欢她的主意。他说,五名女子——菲丽丝、阿黛尔、贝丽尔·威廉姆斯、比莉·伊敦和西尔维娅·盖恩斯——应该每人都写。

{注:巴巴造访海滩时,让爱者们为美婼收集贝壳。后来美婼用贝壳装饰了格拉夫顿的巴巴餐桌。巴巴还从缪尔森林公园为她带回一件手工雕刻的红杉纪念品。}

她们离去,详细写下中心发生的事情。巴巴每天叫这五人朗读其信件草稿,然后邮寄给美婼。就这样,这五名女子得以和他一起多待半小时。

“巴巴说过,美婼在离别时痛苦最大,”吉蒂指出,“这就是为什么他离开时,她会泪流不止。巴巴在西方的时候知道[会发生这种事],非常怜惜她。1956年和58年他来这里时,让(1952年见过美婼的)一些人写信给她。”

几天后,除阿黛尔之外的所有女子都写完了信。阿黛尔难以充分表达她的感受。当她告诉巴巴,自感无力向美婼描述活动后,巴巴亲自为她授述了一封优美的信。阿黛尔写好后,带回来读给巴巴听。她还加了一句:“这是巴巴帮我对你说的话。”

巴巴不悦:“我让你写这句了吗?把它划掉。这是你写给美婼的信。”

美婼喜欢阿黛尔的信,却不知晓大部分内容是巴巴亲自写的。

“在巴巴整个访问期间,”比莉后来叙述,“他让这五人每天给印度的美婼和玛妮写信。巴巴的习惯是召我们进去,让我们每人读出自己写的信,之后再寄。到目前为止,我们一直习惯于只给玛妮写信,很自然将我们的第一封信写给了‘玛妮和美婼’,但是巴巴非常亲切地告诉我们要把信写给‘亲爱的美婼和玛妮'。”

{注:摘自比莉·伊敦著《《不可思议的爱》第44页(默土海滨,希瑞亚出版社,1984年)。}

艾琳已经写信给美婼,谈到巴巴在瑞士期间发生的事情。8月7日,玛妮回信说:“今天是琐罗亚斯德诞辰日,我们刚刚在屋里用粉笔绘制了地画装饰。我们坐在起居室,读了你介绍巴巴行程的来信,享受点滴细节……说来奇怪,但从某种意义上,我们并没有真正觉得巴巴离开,因为我们知道他和西方家人在一起。我们追踪着现有的逐日逐时的行程表,根据西方的相应时间,从我们本国时间中扣除小时数,扳着指头计算,经常得出不同的时间。我不信自从离开学校后我们做过这么多的算术。如今巴巴到澳大利亚时,我们会给印度时间加上四个半小时,这会容易得多。”

8月17日星期五晚上7点,巴巴回到萨塔拉。“他乘车抵达时,我感到很高兴,”美婼回忆说,“我试着看一眼车里的巴巴。门开了,巴巴进来。我们非常激动。”

{注:玛妮描写巴巴的抵达:“杂工和佣人们摆置了一些烟花,用鲜花和彩灯做了可爱的拱门。巴巴站在拱门下,带着欣赏和爱的笑容,身上戴着花环,看起来那么美。满德里做了一捧大花束,其中有邓肯的家种大丽花。”}

巴巴回到印度后,美婼写信给比莉,讲述那里发生的事情。她继续写信,比莉将她的信复制多份,寄给另四名美国女子。玛妮已经与比莉通信一年,让比莉把信息转发给美国的小组领导。玛妮还给美婼的信中补充消息。很快,信件内容越来越长,最终演变为玛妮自己写的《家书》。

{注:菲丽丝后来推测,这种信件交流是巴巴在东西方女子之间建立的链接。}

一回到萨塔拉,巴巴就继续闭关工作,经常禁食,举办济贫活动。9月7日他前往海得拉巴,进行为期四天的玛司特之旅。玛妮于15日写信给艾琳:“[10日],巴巴不在的时候,高荷带我们去城里——难得的机会——看了甘帕蒂[象头神]塑像。在警察总部的那尊神像特别可爱。巴巴没有允许我们像他希望的那样尽量分担他今天的禁食,因为那样对我们来说较为困难。”

有一次,当巴巴外出玛司特旅行时,美婼、玛妮和美茹决定去采蘑菇。因为那地方偏僻,她们懒得换衣服,在便服外披件雨衣就出门了。她们在几根原木附近找到一些小洋菇。“我们房子附近有一大片空地,”美婼讲述,“我们想要采些合适的蘑菇,但高荷很担心。她一直警告说我们会中毒的,但我们自认为了解蘑菇。我们知道毒蘑菇有气味,味道苦。”

她们把蘑菇带回格拉夫顿。“别吃那些菇!”高荷警告说,“我这儿可没有洗胃泵。”玛妮没理她,匆匆洗净,用黄油和盐炒一炒。可真是美味,美婼和玛妮坐在高荷面前(故意的!),配着吐司吃蘑菇。

“你们不听我的,”高荷发火,“你俩要是生病了,我可不负责。”

“哦,别那么激动,高荷,”美婼说,“来吧,吃点儿。可美味了。”

高荷不敢。“至少让我活着,好送你们去医院。”

“可是真得很好吃,”美婼说,“尝尝吧。”

“我可不要生病。”高荷说。但在美婼的坚持下,高荷尝了几口。她非常喜欢,还想要更多——此时终于停止责备她们。

希巴的粪便被用作花园的肥料,一大堆的马粪上长出更多蘑菇。一次,美婼和玛妮从堆肥上采了蘑菇。嫩小的蘑菇,她们炒熟了,配着吐司吃。虽然这些蘑菇不是很美味,但玛妮吃了很多。(美婼吃得少。)玛妮去处理一些信件,可就在她打字的时候,开始感觉不对劲。她突然感到一阵眩晕,视线变得模糊。她没告诉任何人,思忖美婼也吃了蘑菇,却根本没事儿。“我也怕要是我说了,将来就不会被允许吃野生蘑菇了。”玛妮承认。

几天后,女子们在屋外做园艺时,娜佳看到了粪堆上的蘑菇,就说:“美婼,你爱吃蘑菇。看这些蘑菇。采一桶来,我会给你做的。”

美婼采了,洗净,娜佳炒好蘑菇。她们想给玛妮一些,玛妮说:“不,谢谢,我不吃。”她没有告诉别人她身上发生的事。而这次,美婼吃了很多。

美婼讲述了发生的事:“我们认为蘑菇没问题,因为玛妮之前吃过,安然无恙。可那天晚上,我在刷牙的时候,开始感到不适。我想睡觉,可我躺下后,就是睡不着。我睡不着,也无法保持清醒。后来,事情公开了。我们责备玛妮说:“天哪,你为啥不告诉我们呢?”

美婼还有一次在萨塔拉生病,当时她吃了生食。“我很喜欢吃生蔬菜,”她继续说,“我吃了一些磨碎的生甜菜,使我产生了过敏反应。我的头开始发痒,持续了两天。高荷给了我某种顺势疗法药物。这是我[直到那时]唯一一次服用顺势疗法药物。它奏效了,现在我即使吃生甜菜,也不会有那种反应。”

娜佳因为与食物无关的东西而头晕。“当时萨塔拉的天气寒冷多雨,”美婼说,“有一次娜佳不舒服。她吸鼻烟过量,感到头晕眼花,于是大声喊人来扶着她。”

美婼自己有时会感到头晕,尤其在高处。她回忆时补充说:“我不喜欢那种头晕的感觉。”

不是只有女子们在萨塔拉生病。一次,希巴身体不适,不得不让它服用泻盐。高荷将其拌入一桶苦啤酒,试图引诱希巴喝下,它却碰也不碰。高荷受挫后,寻求美婼的建议。美婼想到,希巴爱喝茶,那为何不泡一壶茶呢。她把茶水和苦泻盐一起倒进桶里,希巴喝得一滴不剩。

在萨塔拉有三次为希巴、巴巴和美婼拍照片。1956年10月的十胜节,她们用花环装饰了希巴,然后美婼请巴巴在希巴旁边摆好姿势。另一次,美婼站在马前面拍了照。希巴目不转睛地看着左边:美婼希望照片中的希巴竖着耳朵,故指示美茹把希巴的饲料箱拿到走廊(左边)藏起。“希巴熟悉把手的声音,”美婼解释,“这样当玛妮准备拍照时,它会看起来很警觉。”

第三次,希巴站在巴巴和美婼之间。这张照片也是美婼筹划的,因为她想要一张巴巴、她自己和马儿的合影。为了拍照,美婼借了美茹的衬衫和玛妮的休闲裤。巴巴穿着一件桃色上衣,美婼请他站着,拍了照。不过当她看到照片时颇为失望,意识到巴巴应该穿另一件上衣。

“巴巴的上衣不合身,”她表示,“太长,太松垂。他应该穿合身的短上衣。这件太宽松。”看到照片后,美婼还认为她穿休闲裤不好看:“我的腿太短了。”尽管如此,她还是同意玛妮把照片寄给了默土海滨等地的几名亲密西方女子。

彼得在萨塔拉也拍了照,但不是独照:有一对小花栗鼠和这只可卡猎犬合影。这背后有个故事。一次,整个早晨,女子们听到有小动物在屋顶上哀叫:“吱吱,吱吱。”

“我们的睡眠被无助的小动物打扰了,”玛妮回忆说,“一大早,我们就架了梯子,美茹和(在花园帮美婼的)女仆爬了上去。原来是三只小花栗鼠(母鼠被猫抓走了)。小家伙们闭着眼睛,看着像老鼠。它们很容易被抓住,我们就把它们带下来。一只死了,两只活着。它们饿了。我们用药棉做了一根棉芯,浸在一碟牛奶里,当作奶嘴。”

小花栗鼠被放在女子们的房间,一个内衬布料的盒子里。巴巴过来时,很高兴看到它们。他用小指抚摸它们,让女子们好好喂养。不过,女子们想知道怎样才能防范彼得,因为它喜欢追赶花栗鼠。

“结果却完全相反,”玛妮继续说,“彼得过来,嗅嗅它们的盒子。它摇着尾巴,表示不会伤害它们。它也很高兴。彼得对它们表现出很有母性。它十分喜爱它们;只要一看到它们,就会激动地发抖。真的在颤抖。它想吃它们的食物,但若是香蕉它并不喜欢。”不过,当女子们给花栗鼠喂面包和牛奶时,它们一吃完,彼得就会把碟子舔得一干二净。

每天晚上,巴巴回房间后,玛妮、娜佳和拉诺会去散步。彼得通常陪着她们。但自从有了花栗鼠,彼得就不想去了。它不愿离开那个盒子。

{注:美茹解释,如果美婼没有去的话,“我们中的一个人得留下陪美婼。因此如果玛妮去散步,我就不去,反之亦然。”}

“我们必须给它系上狗绳,把它拉走,”美婼说,因为她偶尔也去散步,“我们在外面时取下狗绳。然后它开始玩耍,溜达。一回到家,彼得就惦记花栗鼠,跑进屋,坐到它们的盒子旁。它是那么甜美慈爱,想要确保鼠宝宝一切安好。”

玛妮重申:“彼得喜欢散步,但它不愿去。它想回到花栗鼠身边。我们在餐厅吃饭时,它坐在盒子前。我们把它们留给它照看。彼得会皱着眉头,专注地坐着。因为花栗鼠在长大,玩耍时会从盒子里跑出,它很难同时盯牢它们俩。一只花栗鼠跑出房间门槛时,彼得会把它叼起来,放回盒子里。花栗鼠很淘气。它们会拨弄彼得的毛发,拽扯一簇簇毛。有时,它们跑到它的腹下,它会尽量避免压着它们,以别扭的姿势坐着。”

当女子们把花栗鼠盒拿到屋外时,彼得会在旁边守卫。花栗鼠从盒子里放出后,在狗身上爬来爬去,仿佛它是鼠妈妈似的。彼得抬起腿,翻个身,和它们一起玩。有一次,巴巴去满德里那边后,美婼让玛妮给彼得和花栗鼠拍张照片。

“美婼一直鼓励我给彼得和两只花栗鼠拍照,”玛妮说,“我不太感兴趣,因为我只有一部盒式相机。反正彼得那么黑,能照出什么呢?有一天,花栗鼠爬到彼得身上,我拍了照,我很高兴这么做。当然,我们把照片拿给巴巴看了,他很喜欢。”

花栗鼠长大后,巴巴让女子们把它们放了。“像往常一样,”玛妮继续说,“我们放走了曾当作孤儿或病号收养的宠物。我们把它们放进篮子,去远足散步,没有带上彼得。我们走到一棵大榕树前,那儿有很多浆果和其他花栗鼠,就把它们放了。它们飞快爬上树干,仿佛原本属于那里。彼得呜咽了三天。我们不确定是否应该让它看到,但要是这样做,它可能会想回那里去的。”

还有其他宠物不期而至。花栗鼠离开后,过了一段时间,玛妮带着一只小乌鸦回家。把它放在同个盒子里。它是从鸟巢掉落的。不过它不肯吃她们喂的食物,于是她们把它放回有其他乌鸦的地方。“况且,”美婼评论,“家里养只乌鸦也不好。”

有一次,女子们带着宠物山羊给巴巴看,巴巴要来食物喂了它。她们还想过养猫。“我们问过一个认识的朋友[皮金斯小姐],能否领养她们的一只小猫,”玛妮说,“因为母猫太可爱了。她们答应了。但是直到我们离开萨塔拉后不久,小猫才出生。”

{注:1957年4月8日,美婼写信给贝丽尔·威廉姆斯:“皮金斯小姐正从萨塔拉送来一只良种小猫,巴巴让我养的。我希望幼犬马斯坦会友好待它。”但事实证明,小猫未被送来。}

据说,美婼等女子很喜欢住在萨塔拉,有段时间看似巴巴会无限期地居住那里。“在萨塔拉住得很愉快,那是个可爱的地方,”玛妮回忆道,“三年逗留期间,只有我们几个在那里。在第二次事故之前,巴巴会问我们,‘你们喜欢萨塔拉吗?’美婼会说,‘这是个可爱的地方,巴巴。真是很不错,这里气候非常温和。’你甚至可以在雨季期间外出,而在马哈巴里什沃或盘奇伽尼[那里雨量大]则不可能那么做。夏天不会太热,冬天不会太冷。那儿可爱又安静。”

女子们在这里也能读到很多书。“离我们的住所不远,”玛妮继续说,“是一片开阔地带,那里有英治时期的[乡村]俱乐部的遗留建筑。俱乐部有些旧书。那里没人时,我们去了。没有人造访。只有看管人在。我们可以去拿任何书,我给巴巴读了好几本。”

巴巴特别喜爱精彩的侦探故事,比如阿加莎·克里斯蒂、雷克斯·斯托特或埃勒里·奎因的小说。但他只喜欢每位作者的某些人物。“从雷克斯·斯托特的书中,巴巴只想听尼罗·沃尔夫的部分,”玛妮评述,“阿加莎·克里斯蒂的书中,他喜欢波洛——这是他喜欢的侦探。他会打手势示意波洛的胡髭;对于尼罗·沃尔夫,他会做个‘胖’的手势。”

{注:尼罗·沃尔夫是一位“哲学式”侦探,大部分时间都在“隐居”、侍弄他的珍稀兰花中度过。他通过冥思问题解开谜团,并派年轻助手阿奇外出跑腿——因为沃尔夫的粗大腰围使他行动不便,几乎从不离开其褐石寓所。“干嘛责难我?”在系列小说的(1934年)第一本书《大毒蛇》中,沃尔夫问阿奇,“我只是天才,而不是神。”(1969年1月,《大毒蛇》被第四次读给巴巴听。)}

在萨塔拉期间,她们还读了杰克·伦敦的《野性的呼唤》;亨利·赖德·哈格德的《她》;《布鲁克林有棵树》(她们在德拉敦看过这部电影);还有拉斐尔·萨巴蒂尼的几部历史小说。

有一本书成为美婼的最爱:爱丽丝·威廉姆森的《穿灰色衣服的女人》。“它有着旧时代背景,”美婼回忆道,“老式的衣服,一个发生在本世纪初美好时代的故事。我读了故事,非常喜欢,还给玛妮读了。巴巴从玛司特之旅回来后,我们读给他听,他也喜欢。书太旧,快散架了。我们不得不把它归还图书馆——不然的话,我想留着书。”

{注:参见附录B,给巴巴读过书籍的清单。}

女子们继续散步。“我们上午去俱乐部的庭院找蘑菇,”玛妮说,“彼得嘴里叼着一只手工制作的篮子,陪着我们。美婼和我为巴巴采花入篮。种菜的农妇去集市途中,总会经过我们的门前。美茹和高荷会在她们去集市之前拦住她们,买些新鲜蔬菜[也更便宜],还囤购了土豆和洋葱。

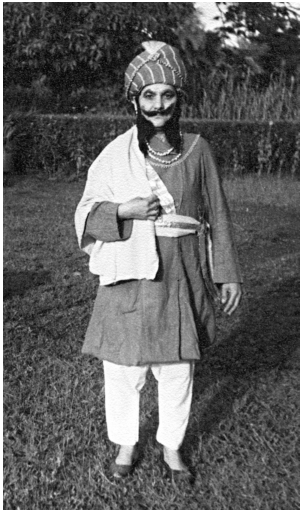

“我们在萨塔拉还为巴巴演剧。娜佳每天晚上打扮成某种角色。她对角色有着精彩的模仿。她的房间摆满了各种各样的道具——裹着银纸的纸板宝剑、戏服、用玉米须做的须髯和胡髭。若有访客到娜佳的房间会感到十分惊讶,纳闷墙上挂着的是什么东西?”

{注:在一部小品中,高荷扮演一名手拿烟斗、留着胡髭的英国上校;玛妮、美茹和娜佳扮演侍者、厨师和男仆。她们穿着戏服拍了照,但后来照片弄丢了。}

巴巴向男满德里宣布,印度著名的社会工作者维诺巴·巴韦,来到萨塔拉见他。不久,一个光着脚、留着山羊胡的人,身穿裹裙拿着手杖,走进他们的住所。满德里恭敬地起身迎接“巴韦”,完全被娜佳的娴熟化妆和扮演蒙在鼓里。

有一次,女子们为巴巴演了一部特别欢快的小品,巴巴和美婼是仅有的观众。巴巴非常喜欢,他说第二天会召男子们来看。第二天上午,他过来时,显得失望。巴巴告诉她们,普利得(一名满德里)已到,她们现在不能演这个小品,因为普利得那么“重灵性”,他会怎么想?演出被取消,后来也没再为男子们表演。

{注:讽刺的是,女子们的小品由于普利得而取消,但他曾于1938年遵照巴巴的指示,在下美拉巴德指导玛司特上演了一场戏剧。}

在萨塔拉,她们附近住着一对基督徒木匠夫妇,二人非常敬爱女满德里。夫妇俩生了儿子,女子们问他们给宝宝取什么名字。年轻妻子答道“美赫巴巴”,她们不禁惊呆了。

“我们说不行,”美婼讲述,“并建议用默文。他们不会发这个音,于是我们说,‘那叫他美赫班吧’,这是印地语词汇[意思是我们很感激]。他们对美赫班一脸困惑,最终为他取名美赫巴尼[谢谢您]。”

在这期间,巴巴宣布计划于来年(1957年11月)在印度举办一场独特的撒晤斯聚会。东西方男女爱者皆受邀请,甚至“印度一些备受尊敬的圣人和玛司特”也将参加。达善活动将在美拉巴德举行,但巴巴希望也看看马哈巴里什沃的其他地点,因为那里气候更凉爽。11月7日他带女子们过去,视察为撒晤斯组可能提供的住宿。

“我们一直等到降雨结束,”美婼解释,“然后去了马哈巴里什沃,这在雨季是不可能的。雨后那里很可爱,青翠而清新。”

他们乘美赫吉的新车旅行,沿途在瓦伊和盘奇伽尼停车。在马哈巴里什沃的里彭旅馆吃午饭,安排用餐的老板是巴巴爱者考伊亚·萨塔拉瓦拉,雨季期间住在萨塔拉。

“巴巴带我们看了旧的空宅和不同的平房,”美婼继续说,“都是空置的。园丁或看门人会开门,让巴巴查看房屋,他在寻找一座适合施达善的房子。巴巴曾在我们查看的一座平房的走廊来回踱步。我们在考伊亚家住了一夜,次日上午又出发,去找供西方人住的地方。”

巴巴表示他想看一处更大的住宅,于是考伊亚和家人把他带到省督宅邸,英治时期省督在那里住过一个月。这座宅邸有广阔的庭院。“巴巴愉快地转了一圈,之后看了几座小客舍。他喜欢来回踱步,走得很远,穿过树林,来到水源地。那里有一口大井,供应整个庄园。我们在庭院转了一圈,走了很长一段路。拍了彩照,却未能洗出。”

正如美婼所述,他们在里彭旅馆宿夜,次日上午前往萨塔拉。关于里彭,考伊亚说:“巴巴对旅馆颇感兴趣,似乎喜欢这座摇摇欲坠的旧房子。它有英式建筑风格,曾经是英国高级官员的心仪之地。巴巴在此住宿,从而祝福了旅馆,离开时告诉我,‘照顾好此屋,我喜欢。’”

1956年11月的一天,在萨塔拉,美婼看到巴巴大步流星,满德里都难以跟上他。“当时阳光充足,我在花园里,”她回忆道,“我听到喧闹声,抬头看到了。他们几乎在追着巴巴。”

“巴巴看到我做园艺,[在满德里离开后]说了几句话。午饭前,巴巴在我们的格拉夫顿屋前面的长廊来回踱步。稍后他说散步结束,我们俩应该进屋洗手了。”

美婼对此事记忆犹新,因为那天她的至爱走得多么潇洒自如。这差不多是美婼最后一次看到巴巴那么自如地走路。

巴巴于11月16日离开萨塔拉,前往北方邦联系玛司特,并于23日返回萨塔拉。此行证明是美赫巴巴的最后一次联系玛司特之旅。

巴巴10月去过美拉巴德,在那里最后一次同阿里·夏工作。阿里·夏再也没见过巴巴。一个月后,12月27日,他在美拉巴德去世。

(答案:娜佳)

玛妮拍摄并收藏

玛妮拍摄—美赫纳扎出版社提供

1956年10月,萨塔拉

玛妮或贝拉姆拍摄

翻译:美赫冬冬 校对:石灰