1

穆罕默德

就像一个问题儿童需要咨询精神科医生,以引导他走上正常发展的道路,穆罕默德曾是个问题玛司特,被灵性道路上的荆棘缠住;是巴巴来解救了他。

穆罕默德是一个有异常特征的玛司特,因此我们必须求助巴巴,以便对他的灵性背景有所了解。巴巴曾解释,穆罕默德的情况不同于其他玛司特。圣人、瓦隶、初级行者、高级行者或心界行者,总之那些不是玛司特的行道者,会从一个层面前进到另一个层面,也可能会经历一个层面与下一个层面之间的状态。因此,这些灵魂可能处在,从第一至第七的任何层面上,或者处在层面之间。而一个玛司特正常只在层面上前进,不会经历一个层面与另一个层面之间的状态,直到抵达第六层面,之后则可能进入第六与第七层面之间的状态,最后融入于神(例如,基拉喀莱的帕鲁克拉巴巴、贾斯吉冉的南伽巴巴、罗赫里的大师纳穆拉吉,参见附录)。[译注:三个例子皆为处于第六与第七层面之间的状态。纳穆拉吉,在《美赫主》中为纳穆拉姆吉。]

然而,穆罕默德,由于一系列特殊的情况,则是个例外。1936年他被带到拉乎里时,不仅是个玛司特,而且处在第三与第四层面之间。前面解释过,通常只有圣人、高级行者等等,才会经历第三与第四层面之间的阶段,这种情况下,他们会变得迷醉。该阶段代表道路上的姆卡穆-埃-海拉特(muqâm-e-hairat)部分。因此,穆罕默德的过去和现在,在一切必要细节上都是一名玛司特,但曾卡在一个层面与另一个层面之间,是值得注意的特例。当然,这是一种粗略的概括,在这方面,巴巴引用了哈菲兹的诗句:

“道路上有成千上万个微妙要点,比头发丝还精细。”

由于巴巴联系的结果,穆罕默德没有进入第四层面,而是跳到第四与第五层面之间的状态,然后进入第五层面。巴巴解释说,他现在处于第五层面,今生将不再前进。这些就是穆罕默德的灵性史概要,我们现在来看他伴随巴巴的外部生活。

首先,自从1936年8月穆罕默德被带到拉乎里埃舍,距今已有11年,没有其他玛司特跟巴巴有过如此漫长的联系;而且尽管巴巴联系过许许多多的玛司特,却没有一个像他那样,被证明需要付出如此巨大的耐心。巴巴出于他自己的某些灵性原因,强调说应当满足一个玛司特的最微小心血来潮,而在所有的玛司特当中,穆罕默德的行为举止似乎表现出最匪夷所思、变幻莫测,使那些负责照顾他者的耐心受到最大限度的考验。

穆罕默德生于拉特纳吉里,印度教徒出身,陶工阶层,据说真名叫图克拉姆·查万。他似乎在拉特纳吉里有妻子和两个孩子[注:拉特纳吉里位于印度西海岸,孟买以南约130英里]。他成为玛司特后,便离开家庭和制陶工作,去了孟买。在孟买,后来一些尊敬他的穆斯林把他称作穆罕默德,从那以后他一直用这个名字。

他很可能在孟买流浪了多年,那些专门赌押“棉花日价格涨跌”的赌徒,经常围在他身边,希望他时不时给他们一些指点。像这样,任何奇人异士,尤其公认的灵性高道,都会被那些小投机者纠缠,他们会把最简单的手势或者一句偶然的话,看成可能发大财的提示。穆罕默德曾深受这些人的烦扰,如今他的意识能更好地适应世间事物,有时他会谈起当年在孟买的日子,那些棉价赌徒不断地向他端茶递食的故事。

1936年8月,普利得首先在孟买发现穆罕默德,把他带到拉乎里埃舍。巴巴在那里的日常工作,通常是为埃舍居民剃须、洗澡、喂食,并和他们静坐,穆罕默德也被同样对待,但马上被给予明显的优先权。穆罕默德充分利用巴巴的指示,即居民要什么就给什么,那时他的每日进食量是:十二根香蕉、四磅煮甜菜根、四盎司开心果、两大盘米饭豆糊*,六只生洋葱、十二只薄饼、满满十二盘的熟蔬菜、六杯早茶、六杯下午茶!

[*注:豆糊Dal,是一种碎豆加香料做的食物,通常与米饭同食。薄饼chapatti,是用粗磨麦粉做的无酵薄面饼;在印度相当于面包,为健康营养的食物。]

白天大部分时间,他会坐在埃舍的门旁,一有人走近,他就厉声辱骂,并朝其吐口水。夜间,他会三番五次叫拜度给他拿毯子,虽然显而易见,他的身上无需盖更多毯子。整个拉乎里阶段,这个荒唐行为一直持续,次年4月埃舍迁至美拉巴德后,程度未减。后来他开始用手在地上挖洞,并且屡次命令拜度拆掉埃舍,被告知不可这样做时,他会放声大哭。凌晨4点,埃舍人员正忙着点火煮茶时,穆罕默德会不耐烦地喊人,帮他如厕。他会从早上6点一直站到8点刷牙,任性地叫人取一整桶水,用来清洗口腔,水刚送到,又要人拿走,几分钟后又嚷着要水。上午,巴巴会召他去洗澡,通常需要三名男子花上一小时,才能把他哄到浴室。

也许穆罕默德最为人熟悉的姿势——即便时至今日,他的行为举止与早年相比有了天壤之别——就是弯腰或蹲着,注视地面,用手指抠着地里的东西。他经常一连几小时这样做,这种时候,若问他在做什么,他会回答:“Deesh (drishta) pâhato”。大致意思是“在看我想要的东西”。

他总是称巴巴“大大”(Dada),早年每当他找“地喜(deesh)”时,常嘟囔说:“大大要我这样,我能怎么办?”有时候他会解释,他不是出于自己的意愿要看“地喜”,而是他背后的神圣力量要他这样做。由于不断地抠地,穆罕默德的手指皮肤变得粗糙角质化,指甲几近磨至嫩肉,且增厚破裂。

那些熟知巴巴生平历史的读者,会记得1937年夏,他曾率大批东西方弟子前往戛纳,逗留数月。巴巴抵达戛纳后不久,致电指示把穆罕默德带过去。读者现在可能懂得,穆罕默德会是怎样的麻烦,故可以想象出,要领着他办完申请护照的流程一定有多么困难。这意味着让他面见一名威严的官员,办事弟子都提心吊胆,怕任性的穆罕默德会突然辱骂并朝官员吐口水。不过一切顺利,办完手续,为穆罕默德准备好行程,告诉他即将赴法国见他的“大大”。

在指定日子,穆罕默德准备就绪,由拜度领着登上客轮的跳板,立即被带往他的客舱。有关他古怪可疑的流言传到船医的耳中,后者来到客舱,要求让穆罕默德住船上的医院。阿迪作为负责人,设法说服医生,表示他会为穆罕默德的行为担责,最终穆罕默德获准住在客舱。

拜度的任务是照顾穆罕默德,现在发现自己一天24小时被他“拴牢”。穆罕默德的饭送到客舱时,他不仅会拒绝吃饭,而且盛气凌人地下令,立马拿走。大约半小时后,拜度的饭送进来时,穆罕默德坚持要吃他这份,可怜的拜度只好挨饿。穆罕默德被带到甲板上时,他会惹人注目地弯腰抠“地喜”,捡甲板上散落的废火柴梗和烟蒂,拜度试图把他拉走时,穆罕默德会给他一通臭骂。

到了马赛,乘客们排队通过官方审查时,穆罕默德又开始捡“地喜”,即登岸棚地上散落的烟蒂、火柴梗、脏纸片等,令众人为之侧目。被拜度拉走时,他爆发一连串辱骂,一把扔掉手里捡来的零碎垃圾,火气用劲之大,使之直接落到几个无辜的同船乘客身上。

穆罕默德一到戛纳,巴巴就开始一贯的例行工作,即给他洗澡、喂食。他寄居在车库上方的一间小室,一个小房间被改造成印式浴室。平时洗澡的主要困难,是洗完后给穆罕默德穿衣,因为他会一丝不挂站着,试着拿定主意让人给他穿背心。他看上去好比一个过于谨慎的孩子,在游泳池边犹豫,不愿跳入冰凉的水中。他会叫巴巴给他穿背心,而背心一举到他头上,要套进他的头时,他像个受惊的孩子,会突然嚷道,“不要,不要”,并把它推开。终于,让大家松了口气,给他穿上背心后,他又会突然要求,再把它脱掉。这种事天天发生,通常要花一个小时,才能为穆罕默德穿上一套便服。轮到给他穿凉鞋时,同样的过程又会重演。他穿帕坦皮凉鞋,后跟有可调节的带。必须把带子拉紧,松开,拉紧,松开,脱下清洗,又穿上,清洗,拉紧,松开,如此等等。毫不夸张地说,精神上令人作呕,让人担心会没完没了。关于他行为的这些例子并没有夸张,这些事情说明,巴巴多么重视要对玛司特百依百顺;他们的癖好必须予以满足,哪怕最微小的愿望也决不能否定。

我们将避而不谈穆罕默德在返印航程中的表现,因为他的行为会考验“约伯的忍耐”,实际上,几乎让船上负责照顾他的同伴身心交瘁。

1937年11月返回印度后,直到1940年秋,穆罕默德的历史都与巴巴密切相关,因为这些年间,巴巴所到之处,基本带着他随行。

我已尝试描写,穆罕默德早年伴随巴巴时那种典型的令人难堪行为。而我现在发现,无法恰如其分地描述,从这个早期阶段如何逐渐转变到当前阶段,即不论是对别人,还是对总体世界,他的态度都变得友好合作。该转变的外部面貌类似于光谱,其中一种颜色与下一种颜色微妙地交融,并没有精确的界线。

直到1940年10月,穆罕默德都紧密依偎在巴巴的羽翼下,从那以后,似乎他身上的灵性培育工作大致已完成,因为在10月底,穆罕默德被送往孟买,他随阿里·阿克巴(译注:亦称阿娄巴)在那里居住几个月。后来,将他从孟买送回沿海的老家拉特纳吉里,不过1942年1月,又被带回到美拉巴德,现今是那里的永久居民。

没有人会坚持说,今天的穆罕默德是正常的,但尽管如此,他的行为举止里仍有着根本的变化。过去,他的火爆易怒脾气让人感到他在跟某个内在问题扭打,当你把他从对这个问题的专注中拉出时,他变得不知所措,爆发出难以控制的阵怒。从中立观察者的角度来看,穆罕默德早年的缓解特征是,他对巴巴或他常称的“大大”的爱。不管对其他人多么桀骜难处,他似乎真正爱戴巴巴,盼望他每日来访。每天巴巴来时,就好像明亮的火焰在穆罕默德的生命深处点燃,一时照亮黑暗和缠结的路径,慢慢地这些内在光辉的时刻变得越来越持久,以至今天的穆罕默德,大部分时间是埃舍里很合作随和的人。他如今散发出某种非同寻常和迷人的东西,他敏锐聪明,很少错过埃舍里发生的事件,他对每个人的事情,都表现出一种长辈般的兴趣。

他以古怪的方式,试图表示他认出巴巴的灵性伟大,以下是他关于巴巴的一些话,如前所述,他总是称巴巴“大大”。

“大大是神。”

“大大是大师。”

“一切都依赖大大的意愿。”

“因为大大在那儿,世界也在那儿。”

“大大是慈悲大师。”

时至如今,虽然穆罕默德在性格上有巨大变化,对身体的控制依然十分笨拙。他走路时,身子前倾,胳膊在两侧晃荡,脚趾有点朝内,故步履蹒跚,看似学步的孩童,随时可能摔倒。或许由于一连数小时地站着看“地喜”,他的脚弓下垂。他的手呈篦形,手指和指甲由于无休止地抠“地喜”而被磨破。

他的说话习惯,不知何故,像一张有瑕疵的留声机唱片,因为几乎每段话都要重复好多遍。每当他说出一句慧语,似乎对其聪明颇为自得,这种重复习惯就格外明显,一段话要重复说十多遍,声调洪亮,抑扬顿挫。他发辅音也有困难,面对棘手的单词发音,会将其锐角一滑而过,就像孩童的做法。他不是真的口吃,而是像寒冷早晨里的自动启动器,必须蹬八到十下,穆罕默德对一句话的首个音节会“踢”好几下,随后干净利落地说完剩余部分,不过如前所述,带着孩子气的辅音简化。所以,当他用马拉地语(母语)说“Dada Dev ahe(大大是神)”时,会说成这样:“Da-da-da-da-da-da-da-da-dada Dev ahe”,然后同样笨拙地开始,重复同一句话很多很多遍。

现今他的心情通常不错,但就像我们中许多人,一大早不会是最爽朗的,穆罕默德在起床后的一两个小时里,总是脸色阴沉。那时如果你对他讲话,他要么不理你,要么叫你闭嘴,但不像早年那样大爆粗口。

他的习惯是,有时身披毯子,连续站着两三个小时,身体向前弯成直角甚至更低。有时候,他同样全身覆盖毯子,蹲着,身体前弓,两肘搁在地上,脑袋应该是在两肘之间(是推测,因为身体在毯子下)。这一幕看上去极为古怪:这形状奇怪之物被一条棕色土布毯盖着,一动不动的外观使人联想到一件古怪的家具,而不会想到是一个被遮盖的静止人体。

这些时候,穆罕默德若被问起他在做什么,他要么骂一通好奇的提问者,要么解释说他的习惯就是这样站立或蹲着,最后大声嚷道:“你不会懂的。”

专心找“地喜”时,穆罕默德很少注意身边发生的事。不过现在,他会用一天的大部分时间,站立或坐在美拉巴德的后廊上,从那里留意着往来的人们。如果有小牛逃出牛圈,他就喊农场雇工把它逮住;一场阵雨倾盆而下时,若有东西遗落在户外,他会叫人拿到避雨处。对那些来回走动忙碌的人,他会以友好愉快的态度使唤他们。用餐的锣声一响起,他会叫滞后者去吃饭。他熟知埃舍里的所有男弟子、所有的正式农场雇工及佣人、所有牲畜的名字,对发生的每一件事都有着活跃而审慎的兴趣。

虽然有着敏锐的观察能力,他依然缺乏判断力。我们可以举个下面的事例。他对1937年访问法国记忆犹新,过去两三年里,他凭空认为,自己必须再去一趟法国。每次巴巴过来,他都央求巴巴带他去法国。同巴巴和彭度谈过多次后,穆罕默德现在相信,已经拨款710万卢比作为他的费用,正为此行专门包租一艘轮船。本书写作时(1947年9月),穆罕默德的计划是,将于“迪西姆拉(Dissimla)”——他对12月这个词(December)的发音——前往法国。他相当担心,那里有没有米饭吃,因为他被告知,欧洲的经济因为战争被扰乱。而将来到了“迪西姆拉”时,会给他某种别的理由,解释何故他还不能去法国。大概一年前,他曾迫不及待地想出发,天天焦急地询问护照和船票的办理进展。不过现在,这股出国旅行的激情似乎在慢慢消退,或许到了年底,告诉他行程再度耽搁,他也不会太在意。几年前,他有过主意,想娶个胖妻,养几个娃,但这个早期想望,现在已被渴望重访法兰西的美丽国土所取代。

这样骗他可能听上去可怜又不公,但如果正儿八经地告诉穆罕默德,诸如此类的事是行不通的,他会变得郁闷伤心,有时甚至失声哭泣。就像空虚的希望鼓舞着一个人从摇篮一路走到坟墓,穆罕默德似乎也是靠这些简单的梦想支撑;这些梦想在我们看来可能显得幼稚,但也许对他起到的作用,就好比我们的抱负对我们起到的作用;它们给了他一些盼头。

无论人们在智力上如何评价这个儿童、男人与圣人的奇怪混合体,穆罕默德总能博得人们的喜爱。总之,虽然他有着不可思议的行为举止,人们依然爱他,而通过其扭曲个性的缝隙,旁人不时地隐约看见灵魂之美,这种美使他的性格缺点变得无足轻重。从这方面来讲,当然他与任何玛司特都非常相似,要么因为神爱的讽刺,要么因为某种特定的神圣目的,这些神醉灵魂的灵性状态,被一件古怪斗篷的厚厚褶层所遮蔽,不为我们所见*。

[*注:有关穆罕默德伴随巴巴生活的诸多事件及日期,参见附录的拉乎里部分。]

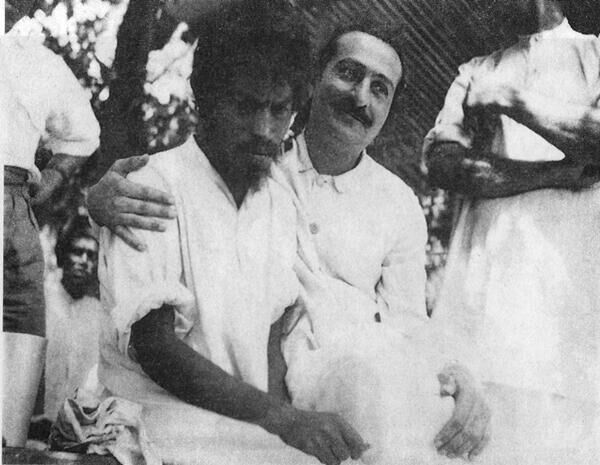

对比两张照片,体现出穆罕默德的变化

译自威廉·邓肯著《行道者——美赫巴巴与神醉者》第二章(The Wayfarers-Meher Baba with The God-Intoxicated by William Donkin, 1948) 翻译:石灰