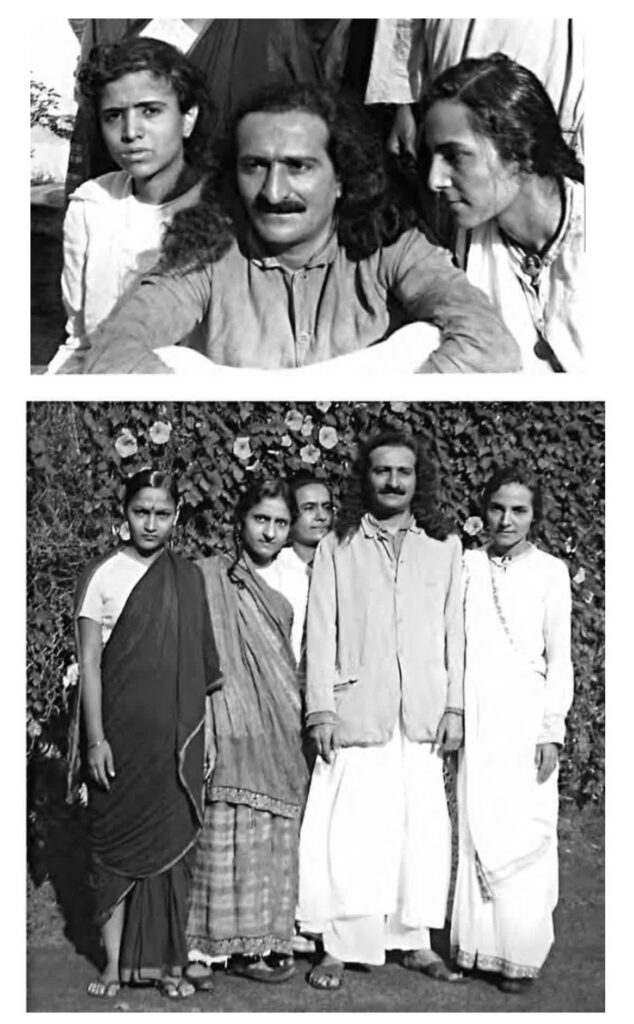

上:巴巴与玛妮和美婼(佩戴着巴巴吊坠)

下:茵度·苏布尼斯、蔻诗德、娜佳、巴巴、美婼

上面照片为娜佳拍摄,下面照片为玛妮拍摄——玛妮收藏

1936年,满德里遵照要求,未在迈索尔庆祝美赫巴巴42岁生日。后来他们得知生日当天,乌帕斯尼·马哈拉吉突然造访阿美纳伽的库希如大院,在顾麦的祈祷室中摆放有巴巴照片的圣坛前,做了巴巴的生日阿提。巴巴说一个大师所做的,乃是为一切众生而做,所以不需要其他人另行庆祝他的生日。

次日,巴巴长途跋涉去纳西科,处理馥芮妮和鲁斯特姆的家事。据报告,馥芮妮因没能与其他女子同去迈索尔而“举止失态”。事实上,她异常抑郁消沉,巴巴特来安慰她,还帮助解决她和鲁斯特姆之间的一些问题。但正如巴巴先前在埃舍男孩们面前说过的:“普通婚姻意味着基哈嘎达(战争)和由此产生的无数烦恼,”了无止境。

一周后,巴巴回到迈索尔时,已是夜里11点。根据禅吉的记录,为不打扰“内部人”,巴巴在附近男满德里的住处休息一晚——“巴巴已很久没同男满德里一起过夜。”

巴巴打算召西方人到印度长住一段时间,他通过书信继续同他们保持“连接”,但问题是在何处可建一个埃舍来安置他们。巴巴一直在考虑迈索尔,但不喜欢那里盛行的正统印度教气氛,他解释说,这会让他的工作难以展开。

有一天,巴巴对玛妮建议说:“你何不去这里的医院,这是一家很好的医院,由女子经营。去那里接受蓝光(紫外线)治疗。”

巴巴出于何因,玛妮不得而知。“我们从没想过问巴巴为什么,或者我需不需要,”她说,“我开始接受每天十分钟的胸部紫外线照射治疗。”

{注:紫外线对于玛妮所患的白癜风是一种常规治疗方法,可以引起皮肤色素沉着。}

巴巴甚至安排了一部车,一辆开起来乱响的铁皮老爷车,送她去教会医院。为确保司机看不到玛妮,在前排和后排座位之间挂起了帘子。医院里有两位女医生:一位是内科医生,另一位是美国外科医生吉莱斯皮。男性只有一个阉人厨师和一个老园丁。“园丁那么老,”玛妮玩笑道,“我有时不由得寻思,他究竟能不能看清自己在做什么。

“有一个欧洲(瑞典)护士长,还有那些可爱的南印度小护士,”她继续说,“我自然而然跟她们处得很好,见面时友好地打招呼。与医生和护士长则接触得少,碰面时,我只是微笑。”

“一天,巴巴问我:‘你跟护士们处得好吗?’起初我以为这可能为巴巴所不喜,便说:‘哦,巴巴,只是打打招呼,是的,我们处得不错。’他说:‘很好。医生和护士长呢?’我说:‘我很少见到她们。’巴巴说:‘多见见她们。多和她们交谈。’我照做了。”巴巴在为某事做准备,但具体是什么,没人知晓。

后来,巴巴通知玛妮他要去乌蒂,他不在时玛妮不可以去医院,显然在做进一步的“准备工作”。“四天内不会有汽车来接你,”巴巴对她说,“不过你得告诉护士长和两个医生你要去乌蒂,问有什么可为她们带的。坚持要她们提要求,我会带回来。”医院的女子们起初婉拒,而后才勉强张口,一个说要一副手套,另一个说要一些食品。

2月27日,巴巴前往乌蒂,意在为西方人找个建埃舍的合适地点,两天后返回。他给医院的工作人员带了礼物,玛妮把礼物送与她们,说“假期”过得很愉快。

但当玛妮不得不假装她逛遍了尼尔吉利斯山的旅游景点时, 场面变得尴尬起来。她们问她去没去过这个植物园或那个俱乐部,她看着她们的脸说:“哦,去了。”玛妮的应对策略是:说两个是,再说一个不是。

玛妮其实并不想天天换上出门的衣裳去医院,但她服从巴巴的命令。这样一来,她成了那里的熟客,且由于巴巴的指示,还有从乌蒂带的礼物,她讨得护士和工作人员的喜爱。

对于将发生之事,这只是前奏。3月23日凌晨3点,玛妮耳朵一阵剧痛醒来,枕套上全是血。她坐到椅子上,用一条毛巾捂着耳朵,直到5点其他人醒来。她们问怎么回事,她给她们看流出的血。此时的玛妮牙关紧闭,说不出话来。

美婼惊恐不已。“我见不得血和分泌物。我感到震惊,叫苏娜玛西去告知巴巴。我们不能出去,因为男子们和巴巴在一起。巴巴迅速赶来,安排送玛妮去医院。他很生气,因为玛妮没有立刻叫醒任何人。”

由于玛妮与医院员工的亲密关系,出现如此紧急状况,护士们跑前跑后帮忙照应。每个人都认识玛妮,对她格外关照。因巴巴的准备工作,玛妮被当作贵宾对待。“她们对我友好关爱,所以当我紧急送医时,整个医院都知道那是玛妮。我到医院时,一切都未开张。但当工作人员发现是谁时,她们忙前忙后提供最好的照料。”

对玛妮检查和诊断的结果是耳乳突感染,导致美婼的父亲杰罕吉尔死去的,正是这种病症。需要马上动手术。巴巴不想由吉莱斯皮医生主刀,于是从班加罗尔请来一位专家罗宾逊医生。罗宾逊医生是一位年长的英国人,为迈索尔王公的私人医生。

“罗宾逊医生一头银发,有一双像钢琴家一样的手。”玛妮回忆说。手术于3月25日进行,在麻醉状态下整整四个小时过程中,玛妮有一种脱离身体的体验,从房间顶部的通风口看着手术场面。“我看到戴着白口罩的人们围着手术台做着什么。

玛妮从小就有耳疾,希芮茵麦记得她还是婴儿时,用手捂着耳朵哭泣的情景,而后似乎就好了。玛妮已多年无痛无恙,不过,巴巴自然知道。

术后,罗宾逊医生拿来一个时钟,让玛妮听。“你能听到滴答声吗?”他问道。玛妮说能,医生很高兴她的听力完好无损。玛妮自己也曾为此担心过,见仍听得到时钟响,不觉松了一口气——在上美拉巴德,正是这种滴答声响曾让她无比恼火!

手术留下一个很大的创口,需要每天换药。病愈后,玛妮的耳后部留下一个永久性凹陷。

禅吉受命要不惜代价为玛妮治疗。他告诉吉莱斯皮医生,钱不是问题。工作人员以为玛妮家很富有,因为她来医院都是车接车送。然而当一些女满德里前来探望,并带来必需品,如食物和额外的床上用品,这是印度的习俗,护士注意到她们吃饭的搪瓷盘子有缺口。“我们的杯子也好不到哪去,”玛妮说,“一个没有把手,另一个断了。而且我们的床单上有上百块补丁。‘看看她们用的瓷器!’工作人员似乎在说。这十分滑稽。我们用的杯子破旧寒酸,而巴巴却打发禅吉来说要不吝花费。”

实际上,巴巴来来回回遣禅吉不停向医生打听病情,令禅吉愈来愈尴尬。“最后,那些人一看见禅吉就逃之夭夭,”玛妮说,“医院占地很大,从窗口我们可以看到医生的小屋。早上,她们走出小屋,一瞅见禅吉,就突然想起了什么,转身回去了。

“等到风平浪静——视线里不见禅吉的身影——再冒险出去,但禅吉在墙根等着她们。‘可是达达禅吉先生,我们已经告诉过你了。’她们不无恼怒地说。”可怜的禅吉无法解释为何要反复询问。

巴巴一天来医院两次,天天如此。玛妮的下巴仍张不开,巴巴用汤匙喂她喝汤或橙汁。几天后,他喂她吃苹果。咀嚼起来疼痛难忍,巴巴叫禅吉和佳尔给玛妮讲个笑话或趣事,让她忘记疼痛。玛妮笑佳尔胡说八道十分可乐。她也笑禅吉,并非因为他讲的故事——她从没听懂过,而是他讲述的模样十分搞笑。

有一次巴巴问:“你听明白了吗?”

玛妮说没明白,巴巴说:“那你为什么笑?好吧,再讲一遍。”禅吉又讲一遍。玛妮仍不明白,她只是觉得禅吉的讲述方式很好笑。

幸好有茵度和她们在迈索尔,玛妮住院期间,她帮了大忙。此刻她们明白巴巴为何要不厌其烦劝这个年轻女子同来。“巴巴知道会发生什么,便把她带过来。”玛妮解释道,“茵度当时对我们帮助很大,因为(在迈索尔)只有我们几个女子。”

苏娜玛西在阳台上守卫,瓦露洗衣,包括巴巴的衣服;一直负责做饭的娜佳在医院陪护玛妮,只剩美婼和蔻诗德为巴巴做饭,为他做酸辣酱。玛妮的食物是流食,得分开做,必须在上午10点45分准备好,交给巴巴带到医院。

“巴巴见我们劳累过度,”美婼说,“蔻诗德发烧,瓦露也病了,他叫(韦希奴的母亲)卡库,从美拉巴德过来帮忙。她人非常好。”

巴巴一次都没带美婼去医院,或许因为这样会让她难过,让她更担心。有时苏娜玛西去陪伴玛妮,而娜佳准备玛妮的食物,并装好打包。卡库来后,她为女子们做饭(米饭和豆糊或咖喱),每隔一天,卡库过去陪伴玛妮。

玛妮感觉好些时,便下床坐在椅子上。卡库坐玛妮的床上,随后躺倒,不一会儿,便响起鼾声。护士进来,简直不敢相信——病人坐椅子上,陪护者却睡得正香!

尽管没对医院员工讲过巴巴,但每当他来,护士总找这样那样的借口偷瞧他一眼。比如,她们会假装该给玛妮吃药了,或者该更换她的饮用水了。她们会问:“我把温度计落在这里了吗?”或者“罗丝护士在吗?”

娜佳低声用古吉拉特语(工作人员听不懂)说: “她知道罗丝护士不在。她只是想找个借口看巴巴!”

另一件美妙的事情发生了。在不知晓巴巴是谁的情况下,罗丝护士每天把所有的新生儿抱过来给巴巴看;每一个在医院出生的婴儿都递给巴巴,巴巴爱抚一番,或者捏捏婴儿的手指,再还给她。有一天,总共有12个新生儿。每个孩子接连送到巴巴跟前,见此情景,女子们都好奇这个婴儿队列何时到头。巴巴从没表现出任何不耐烦或厌倦,给每个婴儿以全然的爱。

工作人员隐隐感到巴巴是重要人物,便问玛妮他是谁。“我哥哥。”玛妮回答。

“可是他为什么不说话呢?”

“他发誓要保持沉默很多年。”

当她们问娜佳同样的问题时,她回答说:“他很害羞。”

玛妮需要吃高蛋白饮食,巴巴指示佳尔给她买鸡肉;但佳尔带了只活鸡到医院,送到玛妮的房间。佳尔出去后,这只鸡挣脱跑掉,在花园里嘎嘎叫着乱飞。佳尔和园丁穷追不舍,费了好大劲才逮到——在经过一番惊天动地的喧哗吵嚷之后。巴巴当时刚好来探望玛妮,过后对美婼讲述时忍不住大笑。“我吸取了教训,”巴巴摇着头说,“我绝不再派佳尔去干这种事了。”

玛妮出院后,巴巴通过尼鲁医生(一位满德里)送给吉莱斯皮医生一张象牙茶几(用来放茶具的三腿小桌),感谢她对玛妮的精心照顾。美婼打趣道:“我们给医生的礼物异常贵重,因为玛妮的命得救了,而我们的杯子碟子却都破破烂烂!”

与此同时,巴巴本人也胃部不适。此外,在女子的住处,除了大家生病难受外,当地恶棍惹是生非,向她们的房子扔石头,还在围席上戳洞,尝试朝里头偷看。男子们设法修补了围席,并格外警惕,防止同样的事情再次发生,巴巴说:“这都是迈索尔摩耶,尽其所能,在各个方面制造麻烦。”

邻居是个虔诚的印度教徒,但他的仆人们却怂恿那些不法之徒肆意破坏。巴巴不想为此引起邻居的注意,令其产生对抗情绪,因为他说他的工作需要邻居的善意。邻居对大师应有的行为方式,抱有正统但受误导的偏见:他觉得这种情况,美赫巴巴应该动用“能力”自行纠正,否则他就不是大师。同样,他期望巴巴能奇迹般治愈玛妮,而不是借助于他所采用的世俗疗法。

正如巴巴向满德里所解释的,阿瓦塔必须通过各种各样的人在世间工作,从而尽可能使用物质资源。大师容忍人们的偏见和弱点,直到他们信服,主动放弃为止。

巴巴一直考虑在萨塔拉或乌艾建一个玛司特埃舍,但现在又说他更中意拉乎里,位于美拉巴德和纳西科之间,交通方便,他已决定让西方人居住纳西科。

在一次召集的男子会议中,巴巴说:“现在,摆脱一切巴拉(头痛)的唯一出路是改变旧策略——只和男满德里一起生活,让安德纳们(内部人)远离。但安排在哪里?”

巴巴决定让女子们在美拉巴德生活,距离拉乎里不远,巴巴可以“既远离同时又能和所有人保持接触”。

在迈索尔逗留四个月后,5月22日,巴巴同女子们乘火车前往普纳,再从普纳乘巴士回美拉巴德。希芮茵麦仍旧居住孟买,巴巴带玛妮到母亲处,以方便给玛妮的耳朵换药。佳尔陪护,每天早上陪她坐电车去看医生,医生给她上药换绷带。巴巴动身去纳西科之前,驱车带玛妮去海滩兜风。

{注:1936年的这几周是玛妮加入巴巴后,与美婼分开的少数几次之一。巴巴在世时,其他类似情形只有一两次,是玛妮去普纳看牙医或处理法律事宜的时候 。}

他们把车停在海边,看一个帕西老妇人祈祷,这是琐罗亚斯德教徒的习俗。当天是假日,妇人身边放着传统椰子。做完祷告,老妇人把椰子投进水里。潮水把它卷了回来。她又扔出去,潮水再次送回她的脚下。如此反复三次。见此情景,巴巴忍俊不禁。而传统的宗教习俗和古老偏见,却正让希芮茵麦遭遇困境。

被玛妮和巴巴叫做“妈姆”的希芮茵麦,在孟买住了将近一年,头六个月住巴奴楼的一套公寓,在那里和别的房客发生了矛盾。据玛妮说,麻烦源于巴巴不仅带琐罗亚斯德教弟子来看望母亲,还带着他的印度教和穆斯林信徒。租户们不乐意,因为这栋楼是专供帕西人和伊朗尼所住用。除三人之外,所有人都签署一份请愿书,要求驱逐希芮茵麦。

房东表示理解,说他会为她另外安排公寓,但妈姆说:“凭什么?我又没做错什么。”房东无言以对,希瑞茵麦留下来了。

玛妮注意到,妈姆和巴巴一样,一丝不苟地遵守规矩:如果租金在1号到期,她会在28号提前支付。

对面住着一位上了年纪、脾气古怪的帕西妇女,她的兄弟双目失明,依靠在陶盆里种花草谋生。这个妇女总是打开门,看都有谁来探望希芮茵麦。她怒气冲冲地站在门口,大声念《阿维斯陀》祷文。

“这让母亲受伤。”玛妮说。不过贝拉姆解决了这个问题。老太太开门时,他在留声机里放一张波斯唱片,把音量开得很大。这种情况持续了几天,直到她改掉了这个习惯。最后,所有的租户,除了支持希芮茵麦的三人,都因这样那样的缘故搬出了公寓楼。

玛妮说:“母亲讨厌孟买,确实,她喜欢普纳。”希芮茵麦常说:“普纳是天堂的一角。”玛妮说,促使她移居孟买的原因,是贝拉姆考虑在那里创办摄影工作室。

玛妮的嫂子大蔻诗德,也居住孟买,住在寡妇宿舍,偶尔与希芮茵麦见面。玛妮这期间也见过大蔻诗德一次,后来再未见过面。不过巴巴看望过大蔻诗德几次。

{注:大蔻诗德后来再婚,嫁给一个富有的鳏夫;他们收养了她姐姐刚出生的孙女,并迁到卡拉奇。几年后,大蔻诗德搬回孟买,在那里去世。}

在孟买停留两周后,佳尔护送玛妮回到美拉巴德,帕椎上山为她换药,并给她开顺势疗法药物。但帕椎和玛妮不可相互交谈。苏娜玛西始终在场,如果帕椎需要问玛妮什么事,也是通过苏娜玛西进行。

玛妮刚开始服用帕椎开的顺势疗法药物时,甚至不可见他。她的病情通过巴巴传达。有一次,有人送来一束花,玛妮闻了闻。巴巴说:“这下帕椎给的剂量可能会受影响,”因为顺势疗法药物使用的是微剂量,一些医生认为强烈的气味会降低药效。

巴巴去了帕椎那里,问玛妮嗅花有没有问题。帕椎说没有问题,玩笑道:“您若这么担心,告诉她也不要上厕所。”

在此之前,女子们白天都穿纱丽。自迈索尔回来后,美婼等年轻女子转而穿长裙和罩衫,她们觉得这样更实用,在干活时不会碍事。再说在山上,只有她们几个人。即便如此,巴巴仍严格要求她们务必穿长袖衬衫完全盖住胳膊。

“很久之后,巴巴才允许她们的袖子再高一点,只遮住胳膊肘。”玛妮说,“甚至我们的脚踝都得盖上。”

{注:后来,尤其是在旅行时,女子们也会穿宽松的裤子。}

女子们有一些普通的灰白色布料,她们用来做裙子,把这些裙子和她们的所有旧衬衫搭配穿。晚上,她们曾一直穿纱丽睡觉;现在睡觉时穿裙子和衬衫。1936年的6、7月间,巴巴往返于美拉巴德、拉乎里、孟买和纳西科之间,在这些地方会见爱者,并在拉乎里为神醉者玛司特和疯人建立埃舍。

接下来三个月,巴巴大部分时间住拉乎里一个单间小屋里,美婼和其他女子从未被带去那里。从9月始,巴巴每周三去纳西科,确保为迎接西方人到来的准备工作顺利进行。每周四,巴巴到美拉巴德看望女子们,山上动物园的工作照旧。