——伊丽莎白拍摄

美赫巴巴为西方人在纳西科安排的住处,建造得格外舒适,比如通电以及西式卫浴,与东方女满德里在美拉巴德山上过的简朴生活,形成鲜明对照。

1937年1月5日,西方女子组被带到上美拉巴德,同美婼、玛妮、蔻诗德、娜佳、苏娜玛西、瓦露、顾麦和卡库见面。她们还见了当时住家属宿舍的希芮茵麦,以及在此居住的朵拉特麦和芙芮妮玛西。

西方女子中有一半(诺芮娜、伊丽莎白、吉蒂、迪莉娅和玛格丽特),于三年半前曾与美婼等东方女子有过简短会面。而对其他人来说,这是她们的首次见面,对山上这些“小修女”的印象,珍·艾德尔后来这样记录道:

这次西方女子与我们的东方巴巴姐妹的会面,是一次难忘的经历。当我们拥抱彼此时,我们感到……至爱大师的爱如何将我们联结在一起,使我们能够超越任何语言或背景的障碍。当然,简直不可能把更多相反的类型放在一起了!在西方组中……实际上都是女子,都曾游历过很多地方,见识过很多大众所谓的“生活”。相比之下,这些隐居的纯洁女子——巴巴的小修女们——直到我们来到印度之前,她们的旅行至多是从一个埃舍转移到另一个……她们没有人背负我们这般活跃的西方思维和智性好奇……我感到我们有很多需要向她们学习的,但我们能对她们有什么贡献,就难说了。

……这些女子……似乎不需要我们提供什么。她们在“山上的房子”里,过着安静、淡泊的生活。房子周围有一圈12英尺的围墙,在两所面对面的房子之间,形成一个约40平方英尺的院落。当时较大的那间即东屋,是一个大约长30英尺、宽20英尺的单间。房间里的主要设施是六张铁床,每个都带有蚊帐。每张床旁都有一个小木箱,里面放着女子们仅有的几件物品,还有一把靠背木椅。没有装饰品,没有小器物,没有书。相比之下,最简朴的修道院也算奢侈了。然而这样的环境却以某种难以形容的方式,传递出一种优雅生活的印象。尽管处于苦行背景,你却感觉不到有丝毫苦行气氛。被巴巴的光辉精神所祝福与装点的这所房子,该会充盈着怎样的温暖呢?

虽然从表面上看,她们的生活极端局限、单调而贫乏,但她们脸上却明显印着比我们西方人更幸福、更满足的生活印记,这是我们过着所谓丰富多彩生活的西方人闻所未闻的。

{注:摘自珍·艾德尔所著《阿瓦塔》,(加州柏克莱肯尼迪大学出版社,1971版),第187-190页。}

巴巴开始每周三和周五清早访问美拉巴德。当天晚上,他回到拉乎里,在一座刚为他建好的小屋里休息,这个木屋后来被称为拉乎里小屋。

{注:后来小屋从拉乎里搬到下美拉巴德。}

从1月15日起,西方女子每周五也来美拉巴德。经过4个小时的车程,她们于早上8、9点到达,和巴巴及女子们共度一整天,晚上驱车回纳西科。这次,巴巴给娜迪亚·托尔斯泰取昵称娜丁,以免和娜佳混淆。他还警告西方人绝不要在美婼面前提男子的名字。

两组女子的处境都尴尬局促,下面玛格丽特叙述的这件事足以说明这一点:

我们围坐一圈,迫不及待向她们介绍西方,她们也等待着向我们讲述东方。不提男子名也许对她们而言相对容易,因为她们有过更多练习。一次联谊对话,那是巴巴想要的——一段将要在我们之间展开的联谊生活。但我们却在说着:“是的,今早我们从纳西科过来时灰尘很大,径直扬进车里。”

我们的谈话便卡顿于此——直到诺芮娜出事。我们必须时刻警惕自己要说的话。可怜的诺芮娜社交意识甚浓,受不了只是干坐着,除了巴巴在场,大家彼此之间无话可说。她开始谈论在纳西科发生的什么事,接下来就出了岔子:“然后汤姆(沙普利)说……”

你们听到过沉默吗?你们听见过恐怖吗?我们全都目瞪口呆。自然,美婼神色惶恐不安。巴巴安慰她,把她的头放在他肩膀上,表示一切都好,不必担心,随后转过身,对诺芮娜和蔼微笑。诺芮娜颜面扫地。诺芮娜从未在交际中失去过镇静——但这一次乱了阵脚!十分有趣。

后来,巴巴对我说:“我告诉她们所有人(东方女子),你有多幽默风趣,你却一言不发。”

我定定地看着他,巴巴大笑。他知道为什么。你若置于(对提及男子名)如此严格的限制之下,是做不到自如自在的。随着这项禁令的逐渐解除,我们能够适时和美婼谈点别的事情。

玛妮还讲述了另一件事:

西方人从纳西科过来拜访时,她们知道不能提任何男子的名字。迪莉娅和美婼交谈。她知道美婼喜欢马,所以讲到一些牛仔(cowboys)的事。她一提“牛仔”,便说道:“哦,天呐。”连忙用手捂住嘴。“我是说女牛仔(cowgirls)。”她说。美婼和我们都笑了。

吉蒂叙述她的一次失误:

我们住纳西科时,前去拜访美拉巴德,对我们的来访所涉及的工作,美婼并没明显参与。她始终在巴巴身边,就餐时坐在他的右边,为他取水杯。有一次我犯了个错误——想着巴巴渴了,冲进厨房给他拿了杯水。巴巴接过我递给他的水,但后来有人告诉我,那是美婼的特权。

任何人,在任何情况下,都不应去为巴巴拿水,除非他亲自要求。给他端食物,服侍他用餐,伴随他左右是美婼的特权。巴巴总是先给她盛饭,接着再给我们其余人盛。

巴巴把西方人召进美婼的房间,对她们说:“你们因何在此?因为美婼建议说你们都想来。”美婼对巴巴说,她觉得西方人想见他。

我经常被叫到房间,听巴巴授述,给不同的西方人写信。巴巴从不叫美婼离开房间,她会继续做手上的事,也不介入谈话。巴巴在字母板上指点,我会记录(他授述的内容)。当其他西方人被巴巴单独叫进房间时,情况也一样。若是私人会面,巴巴会叫美婼离开,她会忙别的事,直到巴巴再召她。

吉蒂解释说:

巴巴若有特别隐私的事宜要跟其他人商量,而他觉得最好是单独进行,他不会要美婼当场从他身边走开,因为他不想让她感到受冷落。他会安排老一些的爱者(诺芮娜、伊丽莎白)在山下与他会面,而美婼不会下山。

但他从不和女满德里分享任何男子的事情。男子就像不存在一样。巴巴十分严格,在她面前我们不能提男子的名字。当然,我们总是忘记。相比别的事,这会更令巴巴失望。

巴巴知道涉及他的工作可能存在的风险,而他的工作总是排在第一位。我们尤其不能提印度男满德里以及西方男子的名字,或者书籍或电影中出现的男子名。

迪莉娅如是说:

巴巴对人总是善意和蔼,虽然他对我们所有人都体贴亲切和仁爱,但在他与美婼的关系中,则带有特别的意味。例如,每当我们从纳西科来,在山上时,巴巴总和美婼坐在一起。(后来)他在法国也同样行事。早期,如果有人不小心提到什么,也许是某个男弟子的名字,巴巴会吻美婼来掩盖它。就像美婼看着巴巴的神态那样——她总是在那里,准备好,仿佛生命中唯一的事情,就是在巴巴需要她时,随时随地都在。

迪莉娅补充说:美婼以她特有的方式深爱巴巴,这一点毫无疑问。这是一种特别的爱,全然无私。我认为没人能与之相比。此乃命运赋予她的角色,她完全适合这个角色,这只有真正纯美之人方可担当。

一些西方人承认一开始她们嫉妒美婼。而另一方面,伊丽莎白简直无法理解埃舍里怎会有人嫉妒美婼的角色:“我不知道世上还有谁能做美婼所做之事。巴巴给她的一个直接命令是,要随时保持愉快的心情。不管发生什么,那种微笑,那种愉悦始终不离。

“我们中间有谁能做到如此这般?她的每个念头,她的每个行动,她的整个生命都是巴巴。她从没有一念为自己考虑,从始至终一切都为了巴巴。”

但不是每个人都愿意承认美婼的角色。“和诺芮娜一样,珍·艾德尔(在灵性上)雄心勃勃。”玛格丽特说,“她初见美婼和巴巴的关系时,在床上躺了一个星期。她觉得那是她的位置,为此异常难过。后来,她接受了事实,并在她的书《阿瓦塔》中对美婼进行了描述。”

吉蒂表示同意:“珍离开(疏远巴巴)的一个原因,是她想拥有美婼的位置。”

{注:虽然珍在《阿瓦塔》一书中确实描述了东方女满德里的生活,但没有提到美婼的名字。“一个美丽的年轻女子在巴巴的圈子里享有特殊的显赫地位”,珍这样描写美婼。

查尔斯·坡德穆在1937年出版的美赫巴巴传记《至师》一书中,则未提及东方女满德里,此书比《阿瓦塔》早十年出版。甚至坡德穆的书1964年再版时(以《神人》为书名),也只是间接稍许提到美婼。美赫巴巴在世期间,美婼在美赫巴巴圈子中所扮演的独特角色从未被提及——这表明当时对美婼存在的保护性质,为他著书立说者须额外留心,以确保他的工作不受误解。}

美婼在上美拉巴德是巴巴的贴身侍从,但在纳西科,他允许玛格丽特和迪莉娅享有这一荣誉。当大家向巴巴讲述各自做的梦时,玛格丽特回忆说:“在纳西科,我们每天为巴巴梳发。那是一份美差。”

巴巴还制造一种局面,有可能是向西方人表明,美婼也会“犯错”。巴巴每隔几个星期修剪一次胡须。有一次,尽管西方人已经来了,在外面等着,他仍要美婼修剪。

巴巴在床上,所以美婼不得不俯下身修整。由于她没有站在最佳位置,胡须一边比另一边剪短了。巴巴照了照手里的镜子说道:“这边有点长。”玛妮坐在她的写字台旁边,巴巴问她剪得如何。“巴巴,一边稍微长了一点。”玛妮发表意见。巴巴叫美婼修剪一下,但她剪过后,这一边变得比另一边还短。

“这下这边又太长了。”玛妮说。

“没事,”巴巴说,“别去管它了。”

“那一次,巴巴的一侧胡须偏长,”美婼回忆说,“但他幽默以待,面带微笑,并不在意。”

美婼总是一丝不苟地履行自己的职责:“我留着一条精致的丝巾,我会把它围系在巴巴的颈上,来接剪下的须发,不让它们在地上掉得到处都是。我总是在我的卧室里,或者在铁皮棚下给他修剪胡子。厨房里的桌子太高了。”

在埃舍,无论谁犯错,巴巴总是原谅。“我们来与巴巴共同生活时,”玛妮说,“我们唯一的愿望就是和他在一起。当我们犯错时,巴巴的宽恕是一种体验。它让你觉得你所经历的一切都是值得的。

“他的宽恕如同海洋。巴巴表示宽恕的手势如海洋一般,当他说‘我宽恕’时,海洋是唯一可以用以形容的词汇。它滚滚而来,将一切都冲刷至净——先前的愤怒不余一丝痕迹。仿佛海浪涌上海滩,浪潮退去,海滩变得平整洁净、一尘不染。他的宽恕如潮水。当他给予宽恕时,那个发自内心的特别手势,有如海浪。”

后来美茹加入埃舍时也有同样的感受:“当巴巴完全彻底地宽恕你时,感觉真好。它给你一种内心真正清洁的感受。”

玛妮总结道:“和巴巴一起生活、伴随巴巴左右,并非儿戏——但你不想做其他任何事。总是伴有那么多的幽默,这让一个人容易度过。与巴巴在一起不会惧怕,因为你爱巴巴,你想取悦他。这总是激励你更加努力。”

有一个西方人,东方人尤其喜爱她的陪伴,那就是茹阿诺,她性格活泼有趣,曾是歌手和女演员。“巴巴,”茹阿诺说,“每当看到您,我就觉得好似飞上了天!翅膀从我背上长出来,您瞧。”然后茹安诺会拍打她假想的翅膀。

“我觉得自己像只鹰!”她有一次宣称,巴巴便开始称呼她“我的鹰”。

但茹阿诺不大实际。“她是个果敢、慷慨、心肠柔软的人,”玛妮说,“她的好友诺妮帮她付房租,但她却把钱给别人。诺妮只得告诉她:‘茹阿诺,这是给你的。’虽然后来被人利用,但茹阿诺总是设法把钱归还诺妮。

{注:茹阿诺曾经嫁给里卡多·马丁,纽约大都会歌剧院男高音,他也是著名歌手恩里科·卡鲁索(出生日期为1873年2月25日)的密友。}

“我们特别喜欢她的陪伴。她极为幽默。在纳西科,一些鹦鹉总是打架。茹阿诺便打开笼子,命令其中一只滚出来!”

还有一件跟茹阿诺有关的趣事发生在山上,西方人轮流骑当时还被养在那里的驴子查姆帕。刚好最后轮到茹阿诺,茹阿诺块头大,她走到查姆帕跟前时(它可能因为被骑那么多次累了),查姆帕直接坐到地上,不让茹阿诺骑。这件事令巴巴开怀大笑。

{注:查姆帕在美拉巴德山养了三年,直到蓝车之旅开始,才被送走。}

巴巴1937年1月初开始的为期40天的禁食,将于他生日当天,在纳西科结束。为此他做了精心准备——包括给一万多人分发谷物和布料,并举行盛大宴会。巴巴将首次触摸所有接受帕萨德者的足。

据美婼说,这个隆重庆祝的主意早在巴巴提出之前她就想到了,这让她意识到巴巴知道她的想法。“有一天,我思忖本年巴巴的生日若能大规模庆祝该有多好。未等向巴巴提及,巴巴主动提议这一次生日要隆重庆祝。不用我说,他知道我在想什么,并提出建议。”

纳西科的庆祝活动,也是为了让西方人有机会见巴巴的东方跟随者,但美拉巴德的女满德里没有参加。她们甚至过了好多年才看到有关这次活动的记录短片。不过巴巴对她们讲了整个过程,向美婼描述当天他的装扮:他穿一件咖啡色条纹丝绸外衣,外披缎面斗篷(为杰萨瓦拉所赠),长发垂肩,而非像这几年所习惯的编起来。“巴巴习惯了把头发结成辫子,我想他把头发散开会觉得不舒服,而且那时他的头发也不像从前那么浓密了。”

令玛妮特别高兴的是,她得知希芮茵麦当天用牛奶和蜂蜜为巴巴洗足。多年来,希芮茵麦对承认儿子是本时代的阿瓦塔,似乎一直抗拒。此事对玛妮而言,表明母亲已公开认可巴巴的地位。

然而过后,希芮茵麦向巴巴吐露心绪,既然她是他的母亲,她的愿望也应得到尊重,她在这个世上还有一个心愿未了——那就是他要结婚!

巴巴反驳说,结婚对他而言,无异于和电影屏幕上一个女演员的二维影像成亲,因为他视整个世界如同幻相。希芮茵麦听了无话可说,巴巴的回答令她落泪。巴巴在生日那天戴了一顶王冠,为美婼等女子在纳西科时所做。因为女满德里没能参加庆祝活动,巴巴在美拉巴德又专门为她们戴了一次。

隔日,他戴了另一顶王冠。在山上,东方女子围坐在他面前,美婼提出西方人看过巴巴打扮成奎师那的照片(修爱院期间拍摄),她们有可能想亲眼看他扮成奎师那的模样。巴巴同意西方人下一次来访时进行装扮。女子们从箱子里翻找任何可用的装饰物,甚至要来一件礼仪用的带金色和红色镶边的橙色丝绸腰布,穿裹在巴巴身上。

西方人来后,巴巴脱去长袍,美婼在他颈上挂了几串带挂坠的金珠项链,把她做的一顶王冠戴在他头上。所有女子,包括西方人,都身着纱丽。巴巴坐中间,她们表演了两段传统印度舞蹈,围绕着他旋转,随着音乐将棍举过头顶相敲击。

4月的天气越发炎热,西方人于上午6点前早早来到美拉巴德。在七八点钟的时候,同东方人一起吃第二顿早餐,东方人也很早就起床准备早餐。在西屋,苏娜玛西和瓦露的床靠墙摆放,另外准备了长凳及矮凳,以便每个人都有座位坐。

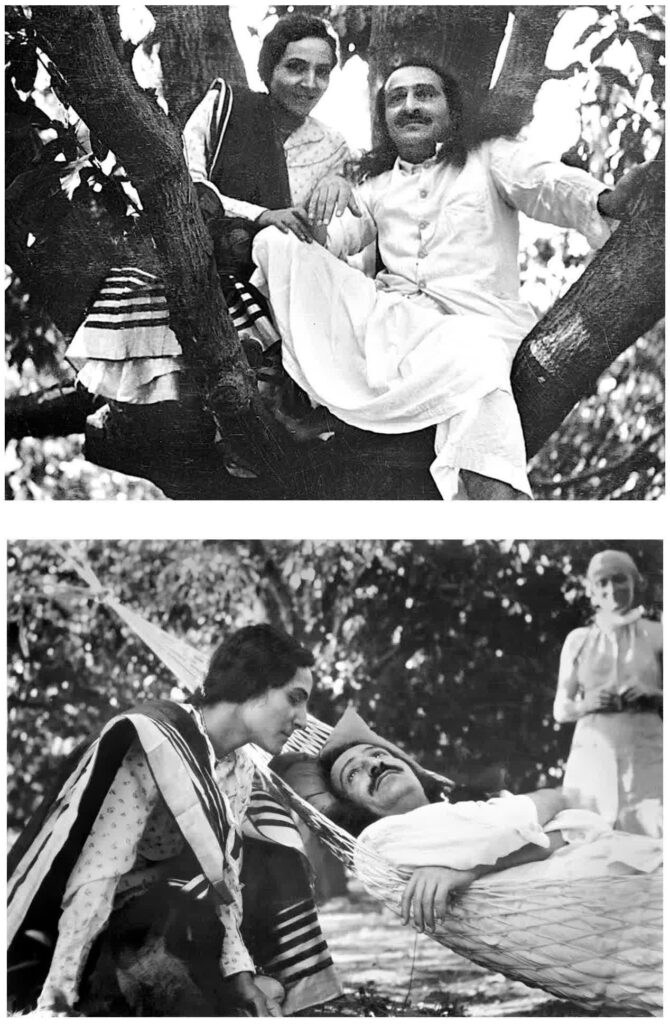

一天,巴巴饶有兴味想去野餐,东方人纳闷附近有什么地方可去。巴巴带她们下山,来到距离村子不远的一个芒果林,这个地方还是头一回来。她们在两棵树之间为巴巴绑了一张吊床,伊丽莎白拍了一张美婼站巴巴身边的照片。他们吃过饭,稍作休息,又回到山上。

{注:此照即是本书的封面特写。}

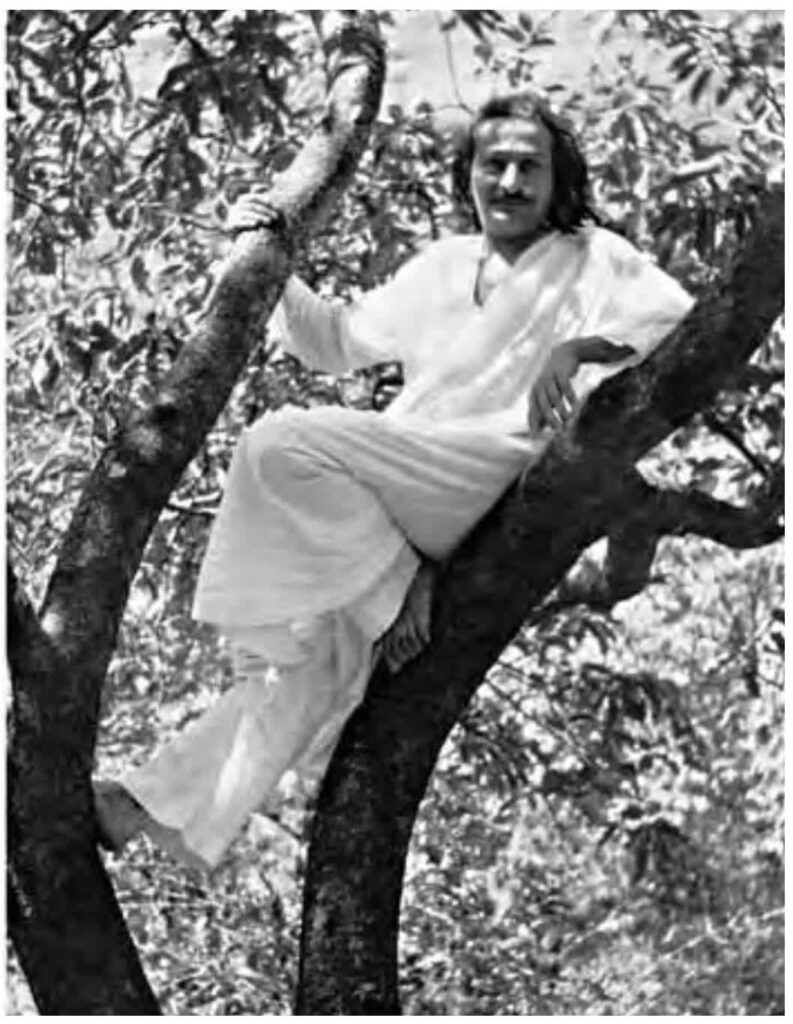

巴巴有一次给美婼看他本人的一张照片,拍摄于纳西科,站在一棵树下。“多可爱啊,”她说,“我喜欢您在树下的这张照片。”

所以,当巴巴和西方人去特姆巴克(纳西科郊外)野餐时,他让人拍了一张自己坐树上的照片。他给美婼看,问她:“你看这一张怎样?”美婼喜欢。

在1937年,还有一次,巴巴带东西方女子到美拉巴德山的院外散步。途中,巴巴在字母板上叙述道:“有朝一日,会有能容纳300到400人的大飞机。我的爱者们将乘坐这样的飞机来印度达善。”

巴巴把手在面前一挥,接着说:“许多美国人会来,并住在这里。他们将接管这个地方,将建立大型聚居地。”

他拇指和食指捏拢,补充说:“连这么大的空地都不会留。”

巴巴说一个会“走向他”的西方人是爱德华八世威尔士王子。美婼作为君王的孩子,终生对英国皇室怀有极大兴趣,巴巴向她说明这一点时,她从字面上接受了,感到格外激动。 她对其他人说:“威尔士王子要来巴巴这里,真是太棒了!”她憧憬着陪伴未来英格兰国王的场景,“那将是一个多么激动人心的时刻。”

那时她丝毫想象不到爱德华不久会为爱而放弃王位,迎娶一位美国离婚女士沃利斯·辛普森。5月12日,在纳西科,巴巴和西方人一同收听爱德华的继任者乔治国王和伊丽莎白女王的加冕典礼,评论说:“爱德华现在可以自由跟随爱,向我靠近。追随神圣之爱,不管是非人格的还是人格的,都会走向我。”

后来,美婼说:“也许爱德华的灵魂会投生在一个巴巴爱者的家里。也许巴巴的意思是他下一世会来找他。”

{注:巴巴还说,新国王和王后“心地善良”。}

巴巴居住纳西科时,在鲁斯特姆和馥芮妮家用餐。他们住距离西方人不远的一间小农舍里。巴巴告诉馥芮妮,不应让孩子们再上寄宿学校,故馥芮妮每天开车接送他们上学,为家人做饭,巴巴在纳西科时,也给巴巴做饭。

虽然馥芮妮时而情绪低落,但她相当博学。高荷的弟弟佳尔·R·伊朗尼对她异常景慕。“馥芮妮的英语说得那么美,钢琴弹得那么好,”他回忆道,“她真正优秀。”

馥芮妮对西方人也帮助很大。“巴巴让她和西方人交往,”美茹回忆说,“西方人各种问题不断,想了解巴巴、他的工作和早年的生活。诺芮娜对玄学和神智学特别感兴趣,她和我母亲长谈过多次。”

拉乎里埃舍在这期间拆除,材料运到下美拉巴德,在此重建疯人埃舍。巴巴还考虑解散西方人所在的纳西科埃舍,因为雨季即将来临,往来美拉巴德和纳西科之间很快将困难不便。美拉巴德的气候并不适合大多数西方人,因此产生返回天气更为宜人的意大利的想法。遂作出决定,带西方人和东方女满德里前往法国戛纳。

以前,每当巴巴去西方旅行,他都会提前把计划告知女满德里,让她们知道他何时回来。“我们从没想过和他一起去,”美婼说,“我们没有那个愿望或渴望。我们知道巴巴需要独自去做工作。我们没有要和他同去的想法——即使是在1937年。”

但那一年,令她们大为惊奇的是,巴巴于4月宣布,他将带她们去法国。并不是每个人都对此感到高兴。“我们很害怕。”蔻诗德说,“我们在美拉巴德那么严格。现在我们不得不走入世间,结识新人,用叉子和勺子吃饭,而我们大多数人几乎不会说英语。我们都说:‘巴巴,我们在这里很快乐。您去做您的工作。我们留在这里。’”

巴巴说:“不,为了我的工作,我必须带着你们。你们不想帮我吗?”

巴巴指示女子们开始为旅程做准备。“我们很高兴和巴巴一起旅行,”美婼说,“但我们并不那么渴望和激动。”

有一件事浇灭了女子们的热情,那就是她们得做很多额外的准备工作。例如,她们必须有合适的衣服。多年来,她们一直将就着穿打补丁的旧衣服,别无更多。而且她们得自己缝制所有的东西——更漂亮精致的衣服,不同于她们在埃舍的日常穿着。

有些新衣是用巴巴在纳西科的生日庆典上,分发给穷人的布匹做的。巴巴问女子们是否需要一些布料——她们自然需要,而后便送来庆典剩下的绉绸面料。衣料到后,女子们发现料子颇为合意、颜色鲜艳喜人,有紫色、粉红色和黄色。

但这个新事项女子们没有太多的时间投入,她们还要做日常家务、陪巴巴、招待西方人。好在她们在纳西科使用过的缝纫机还在,尽管已经又旧又破。到了晚上,心灵手巧的女裁缝蔻诗德点起防风灯,在缝纫机上用“生日绉布”缝纫裙子等衣物。一连几天,她埋头为美婼、她自己和母亲做衣物。

然而巴巴发现后,叫她不要在晚间做了。“这就像绑住了我们的手脚,”美婼深思道,“没有做事情的自由,但仍要做所有的事情。好在截至那时蔻诗德已经缝纫了很多东西。”

由于欧洲寒冷,巴巴允许诺芮娜和伊丽莎白为女子们量尺寸,让裁缝给她们做一些暖和的夹克和外套。两人为此来到美拉巴德,在开始之前,她们与巴巴和东方人在东屋吃午饭,巴巴坐在他的躺椅上,女子们坐凳子上。

那天,她们吃的是烤玉米棒子。东方人不知道这在西方是一道普通的菜,她们告诉诺芮娜:“今天午餐你会有新东西吃。”食物端上来,诺芮娜惊讶地见是一种再熟悉不过的食材,但她问她们管它叫什么。“马凯布图(Makai butto),”女子们用古吉拉特语说。

诺芮娜大笑起来,她们不明白她笑什么,直到巴巴也问询原因。“她们说的是意大利语脏话!”诺芮娜答道。

{注:布丢鲁(Budiulo)是意大利语中“愚蠢的白痴”的一种粗鲁的表达方式,所以也许它让诺芮娜想起了这个。}

午饭后,诺芮娜开始量尺寸。每个人依次站立,从美婼开始,伊丽莎白默默做记录。轮到娜佳时,她走上前,自感不凡。

诺芮娜把卷尺放在娜佳的肩膀上,说着诸如这样的话:“我看看有多长……”

会些简单英文的娜佳,以为诺芮娜在跟她说话,骄傲地回答:“五点半!”

大家哄然大笑。巴巴要她再说一遍:“多少?大声说出来。”

娜佳的意思是她肩膀的尺寸是5英寸半,那是她在卷尺上能看到的数码。巴巴让她再复述一遍,大家笑个不住。

“娜佳,你真是个奇才。”诺芮娜说。

诺芮娜决定做斗篷,不做夹克,这样女子们可以披在纱丽外面穿。

{注:斗篷带有风帽,不止保暖,还可遮挡路人的视线。}

为了这次旅行,女子们不仅要做新衣,还得注意个人仪容,而这些细节在埃舍里是不需要操心的。五年前,巴巴注意到美婼头上有一根白发,他让做姐姐的馥芮妮把它拔掉。而今美婼的前额上长出一缕灰白头发。

巴巴不喜欢。“我们能做些什么?”他问道,“现在我们要去西方,这样看起来不美观。”唯一的办法是染色。“染吧。”巴巴吩咐。他让馥芮妮买些东西来。这是一种可怕的印度式操作。

美婼须洗头,把粉末混合,揉入头发里,然后保持一段时间,整个过程乱如团麻。但巴巴说要染,她便染了,不管自己喜不喜欢。经年累月,那缕灰发扩大,美婼继续给它染色,因为巴巴从未取消过这个命令。

7月10日召开会议,男满德里得知女子们要伴随巴巴去法国。禅吉记录到:“带女士们去西方的消息,在不得向外界任何人泄露的严格指示下,透露给我们。”

当时像这样的旅行需要接种疫苗,一位女医生来到山上为她们注射。还有一个问题是为女子们办理护照。禅吉被派前往孟买护照办公室,询问女子可否戴面纱(脸下半部分遮面纱或围巾)拍护照照片,被告知照片不得蒙脸。

此外,这些照片必须为专业拍摄,这意味着要去阿美纳伽由男子经营的照相馆拍照。美婼不但不能被男性看见,她也不能见男性。尽管如此,还是带女子们去了照相馆。解决办法是,美婼戴一副近视眼镜,可使她的视力模糊,在这种情况下进行拍照。

{注:美婼的英国护照上写着:职业:宗教。}

作者问美婼:“在纳西科和美拉巴德待了这么多年后,你对去法国感到高兴吗?”

“高兴,这与多年的隐居相比是一种变化,”美婼承认,“但即使我们在美拉巴德不随意走动,即使在院子里,只是等巴巴从男满德里那回来,我们仍然喜悦满足。”

“美婼深爱巴巴,”多年后,高荷评论道,“她脑子里从未有过巴巴太过严厉之念。那时她的生活如此受限,对她来说并不重要。她服从巴巴的命令,乐意这样做。美婼天性喜欢户外活动,这种与世隔绝的生活对她是一种巨大牺牲——不管到哪儿,总要有两个女孩跟随,即使上厕所也要在外面等着;不读不写——这极其困难。但她欣然承受,并没想过这对她有多难。她不介意,因为是在取悦巴巴。

美茹说:“只有早期的人知道他们所经受的考验和困难,尤其是美婼,巴巴的命令那么多,要想跟他共同生活,就必须严格遵守。”

美婼自己评论道:“在巴巴的埃舍,必须有人经历某种严格的命令。”

“为了巴巴,美婼一生中不得不做非常困难的事情,”玛妮补充道,“她经历了非常严格的时期,巨大自我克制的时期,经历了严格的内在纪律时期。跟随巴巴,并不总是外在的纪律,而是内在的。但即便如此,我们也知道美婼特别,她的角色特别。”

玛妮总结道:

作为王后,美婼的角色并不轻松。巴巴通过每个人必须经历的来测试每个人的勇气。这是一个来自过去的角色,不是由今生所铸就,它经由累世形成和铸就。恩典不是你挣来的,是你在取悦至爱时到来。每次阿瓦塔降临时,都有这样一个角色。

舞台已布好,戏也已写好,只剩演员上场。谁得到这个角色取决于他(巴巴)的工作。角色不会改变,有时容易,有时不易。巴巴说得很清楚:通过美婼,巴巴能够做他的工作,这是最主要的事情。巴巴总说他的工作排第一位。为了使他的工作容易一些,我们不应提问,而应只是顺随。

那些日子就像是在走钢丝。巴巴喜欢听的乌尔都语格扎尔中,有一句这样说:“指甲花必须研碎,才能得到它的颜料。”同样,要想在灵性道路上染色,你也必须被磨碎。

但也有喜乐——即使是在新生活中——有着伴随巴巴的那种自由。你不会想要其他任何东西。我们唯一担心的是巴巴也许会把我们送走。

玛格丽特、吉蒂、蔻诗德、诺妮、珍、诺芮娜、巴巴、美婼、娜丁、玛妮、芭谷、迪莉娅、娜佳、拉诺、伊丽莎白

上:东屋

下:蔻诗德、玛格丽特、诺芮娜、美婼、巴巴、玛妮、迪莉娅、吉蒂

拉诺拍摄——玛妮收藏

拉诺拍摄——玛妮收藏

伊丽莎白拍摄——玛妮收藏

帕椎拍摄——玛妮收藏

拉诺拍摄——玛妮收藏

希拉·克林斯基拍取——美拉扎德收藏