既然在所谓生死分界线的两边,都能找到至爱巴巴,巴巴爱者何需惧怕死亡,当然没有理由“愤然抗拒生命之光的熄灭”。

美赫巴巴说,我们曾经历过千万次的生死,而他至始至终一直是我们的真正“维持者和保护者”。这个身体,如巴巴所说,无非是我们个体心中的固化印象塑造出的具体或外在形象;其使用期限由这些印象所决定。如弗朗西斯·布拉巴赞曾写道,随着每一个人死亡,“整个世界也随之死去。”比尔·雷丁就是一个绕自己独特轨道运行的世界。

比尔是雷丁家族的最后一员。他没有留下亲人。只有几位他所珍惜的知己朋友,他们都感到很荣幸认识他、跟他相处。他是个天生的隐士,且忠于自己的天性。他最亲密朋友是相识有18年的孜塔。孜塔不是美赫巴巴的跟随者,但她告诉我,比尔待她如同“巴巴对待美婼。”

孜塔感到比尔是“一个女孩可拥有的”最好的朋友。她说他们一起曾有许多快乐和充满乐趣的时光;还说经常当她为某事焦虑或心烦时,比尔的平静对她影响很大。她说比尔对她从未有过任何越轨举动,他们的关系完全是柏拉图式的。甚至比尔在对我描述他们的关系时,也是典型的直言坦诚,“纯净,没有丝毫的性成分——当你能够超越了性的时候,确实美好。”

比尔有着高尚的灵魂。这方面你可以从他的气质举止和面对死亡的态度上看到。在他癌症晚期去世前一周左右,我和妻子珍妮到戈斯福德医院探望他,不由注意到他端正典雅的五官:修剪整洁的胡须,谈话时炯炯有神的眼睛,每当他想强调某一点时,面部和眼睛充满活力。他很清楚自己完全在巴巴的手里,并不害怕死亡,实际上希望巴巴尽早把他接走。按他的说法,他不想“在神志不清中结束,绕着死亡兜圈。”他感到巴巴很可能为他准备好了什么。

跟比尔交谈,你很快得到这种印象:他很聪明睿智,反应敏捷,善于表达,独立自足,直觉洞察力强——造就艺术家的全部材料。

1968年,他画的一幅素描深深感动巴巴,巴巴签名后,把画还给他,连同这则讯息:“威廉(比尔)不必见我(因巴巴当时在严格闭关),因为我在他的画上签名,等于他达善了我。”

比尔的巴巴故事也很感人。他告诉我,他在1960年代中期读过巴巴的著作后,对自己说,“既然基督在印度,我在澳大利亚做什么?”

他知道巴巴当时在闭关,故未写信要求拜访,以防遭拒,而是直接前往印度“去看看会发生什么。”

巴巴的满德里之一,威廉·邓肯医生,跟他一见如故,并告诉其他人,比尔是他在澳大利亚的远房表兄弟。邓肯帮助他至少登上闭关山,试着从那儿看一眼在美拉扎德的巴巴。有趣的是,邓肯把比尔视作“新人类”的开端。

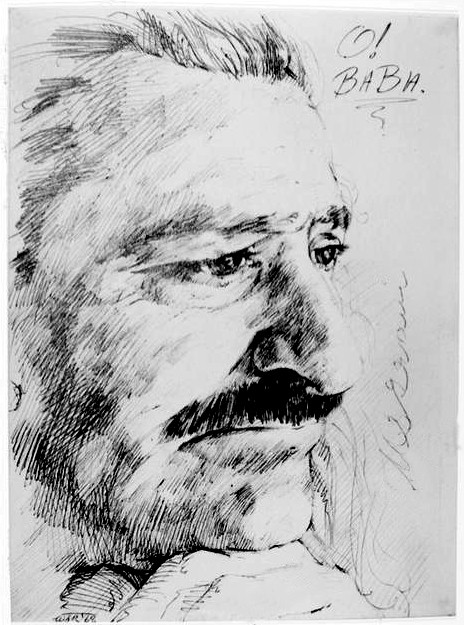

当比尔最后对我讲述这个故事时,他着重强调一点:他1968年在阿美纳伽时,最初是通过大阿迪把他写的信转交巴巴。他对此不满意,感到言犹未尽。他说这促使他决定给巴巴画像,于是熬夜画了一幅巴巴的面部素描,第二天上午给大阿迪,转交给巴巴。

如前所述,这幅素描让巴巴感动。比尔接着对我说,对这件事做了进而回顾后,他感到给巴巴写的那些信都是“来自头脑,画却是发自心灵。”并补充说,“巴巴不能真正回应我的信,但因我的素描发自心灵,巴巴则能回应。”

比尔最后于2018年7月27日星期三上午11时左右,在戈斯福德医院去世,时年71岁。

孜塔在他身边,老友基思·曼宁也在。孜塔说,当她赶到时,比尔已没有知觉,呼吸几乎停止。她想起比尔曾告诉她,在他临终时,在他耳边低声念巴巴的名。她甚至不敢确定,比尔是否意识到她在场,能否听到她的声音;不过她还是给比尔播放了手机里一首唱诵巴巴圣名的《美赫巴巴—玛司特之歌》,她看到一颗泪珠滑下比尔的脸颊——他听到了至爱之名,几分钟之后离开身体。

作者:Ross Keating

翻译:石灰

校对:田心