玛妮或娜谷拍摄——玛妮收藏

在美拉扎德,女子们每天下午四点聚在主屋客厅里,围巴巴而坐。他让她们朗读哈菲兹或其他诗歌的篇章,并讲几个笑话。

“当巴巴让你讲个笑话时,”玛妮指出,“这可不是在开玩笑。在小客厅里,我们常常坐在巴巴面前。巴巴坐在躺椅上,我们围绕着他。巴巴会叫诺芮娜讲个笑话。诺芮娜是那么聪明机智,优雅迷人。她和伊丽莎白给美国发了一封电报,要一本笑话书,因为巴巴每天都让她们讲笑话。当书通过航空邮件寄来时,我们发现这是一本笑话词典。”

{注:埃文·伊萨所著《伊萨笑话词典》(纽约收获屋,1945年出版)}

女子们把书分成四部分,各自记住下午要给巴巴讲的三四个笑话。“可怜的诺芮娜,”玛妮继续说,“她的部分经常是讲汤米和老师的。诺芮娜会像我那样变换声调来配合不同角色。”

有一次,迪莉娅得了重感冒,没跟巴巴和其他人一起坐。巴巴对任何人感冒或咳嗽都很重视。“远离几天吧,”他告诉她,但他也很关心她。当她回来的时候,迪莉娅开始给他讲她那部分的笑话,但是巴巴做了个鬼脸。

“我之前听过了。”他说。

迪莉娅又讲了一个,但巴巴也说听过。诺芮娜突然在椅子上很不安,坐得越来越靠后。巴巴问诺芮娜:“怎么了?你的椅子不舒服吗?”

“很舒服,”她说,接着坦白道,“对不起。我昨天给您讲了迪莉娅的笑话。”

迪莉娅非常震惊,但诺芮娜努力显出迷人的样子。

“你为什么要那样做?”巴巴问。

“巴巴,亲爱的,”诺芮娜说,“我简直受够汤米了!”

以下是女子们在下午聚会时讲的几个笑话:

“现在,汤米,”老师在地理课上说,“请说出美国所有州的名字。”

汤米一开始说得还算流畅,可是说到一半,他就开始支吾了。

“来吧,来吧,”老师激励道,“我在你这个年纪时,很容易就能全说出来。”

“你当然能,”汤米为自己辩解道,“那时只有13个!”

另一个是关于一个精神病人的,他自认为是拿破仑。精神病医生问他:“你凭什么认为自己是拿破仑?”

他回答说:“上帝告诉我的。”

“我没有!”隔壁床上的小老太太说。

有一个笑话巴巴特别喜欢——多年来美婼也很爱讲这个笑话——是这样的:主日学校的老师试图传达上帝无处不在的理念,于是她问:“现在,威利,你认为上帝今天早上在哪里?”

“在我家的厕所里。”对方毫不犹豫地回答。

“你凭什么这么说?”老师吃惊地问。

“因为就在我出门前,看见爸爸砰砰地敲厕所门,大声叫道‘上帝啊!你要在里面待多久?’”

正如吉蒂提到的,猜字谜也是一种很受欢迎的消遣方式。当女子们和巴巴玩猜谜游戏时,她们表演整个情节,别人努力猜出隐藏在其中的正确词句。其他娱乐形式还包括为巴巴表演小品和戏剧,大部分由玛妮编写。有一次,她们模仿劳莱和哈代,表演了“起飞”这个词:吉蒂演哈代,拉诺演劳莱。

{译注:劳莱和哈代是好莱坞早期一对电影喜剧演员拍档,以演蠢蛋著称。}

尽管有诸多乐趣,但珍的心里一直感到困扰,因为巴巴没有向她们解释任何“灵性”的东西,像在纳西科那样。可巴巴对她说:“我的每一句话都有灵性意义,能提供足够的思想食粮。”

1948年10月8日,珍和迪莉娅动身前往西方。珍去了加利福尼亚,迪莉娅去了伦敦,但迪莉娅要继续前往巴拿马,她在那里有亲戚。巴巴让她发来关于巴拿马的信息,表示他打算在下一次西方之行时访问那个国家。但像往常一样,到那时他的计划改变了,他从未去过巴拿马。

当珍和迪莉娅准备离开时,巴巴告诉她们:“不要掉一滴眼泪,因为你们还会再见到我——无论发生什么。”

女满德里和珍·阿德瑞尔并不是很亲近,所以对她的离开并没有太难过。她太像个知识分子了。而且由于她的健康状况,珍总是自以为是地谈论一些流行的饮食时尚。

“她的饮食习惯让她很难适应埃舍生活。”美茹说,“大家跟她没有太多交往,但是美婼和我们都喜欢读她的书《阿瓦塔》。”

珍离开后,玛妮写信给艾琳时谈到她:“珍在坪坡岗跟我们待了几天,我们发现她非常聪明、迷人而优雅——只是,就算我个人并不关心一个人的任何极端性情,却发现她对健康和饮食方面的痴迷颇令人不安。”

迪莉娅也有困扰——对于蛇,但女子们确实喜欢她的陪伴。“迪莉娅非常怕蛇,”美婼回忆说,“所以她几乎不离自己的房间,除了陪巴巴和我们出去散步。我们以为她身体不好,但那是因为怕蛇。”

11月1日,巴巴开始了为期三周的古吉拉特邦之旅。归途中,他在普纳的宾德拉屋停留,此时发生了一件事,与休利特混合液有关,那是埃瑞奇通常在饭后给巴巴帮助消化用的。巴巴让埃瑞奇去洗澡,说他会等埃瑞奇洗完再吃药。但巴巴没有等,自己去拿药。可当巴巴把它从袋子里拿出来时,瓶子从他手中滑落,摔成碎片。在盖麦跑过来收拾之前,巴巴开始捡碎玻璃。埃瑞奇回来了,他确信如果自己在那里,意外就不会发生。巴巴的反应像个孩子:他保持沉默,看起来很内疚,好像他犯了什么错被抓住。

但这件事并未就此结束。几滴药液溅到巴巴的外套上。“我的外套上有些斑点。”巴巴指出。

“别担心,我们还有一件,”玛奴说。

“我并不想穿另一件。”巴巴说。他转向埃瑞奇,显得愁眉苦脸。“现在我们该怎么办?美婼看到这些污渍会怎么说?如果她发现我一直穿着一件脏外套,会觉得多么心疼啊。你知道她对我的衣服有多在意。”

然后巴巴同意脱下有污渍的外套,穿上玛奴拿来的那件,把这件洗净。

巴巴于11月24日返回美拉扎德。在上次的玛司特之旅中,巴巴已放弃阅读任何东西——甚至是邮件和报纸。从现在起,一切都要念给他听。

{注:巴巴不在的时候,像以前一样,大阿迪每天都要发两封关于女子的“一切平安”电报。阿迪还从阿美纳伽俱乐部图书馆给她们带去一些小说。}

那年的圣诞节,巴巴带美拉扎德的女子们去了美拉巴德。当天将举行一场“奇装异服”比赛。她们要么自己做服装,要么互相帮忙做。美茹成了海盗,玛妮成了马戏团小矮人。美婼也参加了。铁皮棚下搭起了临时舞台和幕布。当节目帷幕拉开时,只见一个大花盆里有一棵圣诞树,周围环绕着其他种满绿植的花盆。突然,圣诞树活了,并从花盆里走出来。原来那是美婼!她从头到脚覆满了树叶和树枝(取自树篱),用绿绳串起来,还头顶一大颗星星。当大家认出是谁时,都又惊又喜地鼓起掌来。

{注:玛妮设计了一顶下垂的绿色帽子,完全遮住了美婼的脸。巴巴问:“美婼在哪里?”玛妮说:“美婼已经来了!”说着,玛妮掀起帽子,露出美婼,她羞涩地微笑着。}

在美拉扎德,高荷的职责之一是照看一些鸡和马尼拉鸭(美婼曾用托盘把小雏鸭拿给巴巴看)。高荷为了自己的戏服,装扮成一只公鸡,于是吉蒂决定变成一只鸭子。每天早上,吉蒂会收集马尼拉鸭的羽毛;她把它们粘在衬衫上,嘎嘎地大叫着走上台来。这一幕非常搞笑,巴巴被逗乐了。

{注:还有一次,吉蒂和拉诺装扮成“母鹅和公鹅”,随着《你能做的一切(我能做得更好)》这首歌曲,跳起了欢快的“鹅步舞”。}

高荷的父亲鲁西·帕帕,在奎达给巴巴表演过一场魔术,巴巴让他在上美拉巴德给女子们重演一次。美婼也在场观看,很喜欢他的把戏。

为了庆祝美婼那年的生日(在26日),几天后的12月30日,巴巴带女满德里去格恩-德奥拉利野餐,有一小时的车程。巴巴和美拉扎德的女子们乘坐伊丽莎白的车,美拉巴德的女子们则乘坐蓝车。“那里很远,”美婼回忆道,“但当我们到达时,发现它是个可爱的地方,有一所漂亮的驿站旅舍,有高大荫凉的树木,还有一个花园。”

她们在上午做游戏——比如手绑在背后,摇落挂在树上的苹果。午餐时,她们吃了肉炒饭(查干·玛斯特准备的),还有另一个特别款待——有人送给巴巴的一瓶波特葡萄酒。

“巴巴让大家拿着杯子排队,”玛妮回忆说,“他向每个杯子里都倒了一点酒给我们喝。虽然每人只有几汤匙,但我们女孩都很高兴得到这种帕萨德。巴巴用一种很特别的方式来庆祝美婼的生日。”

拉姆玖的女儿吉布站在玛妮旁边,作为一名穆斯林,吉布以前从未品尝过葡萄酒。她看着它皱起鼻子。“来吧,”玛妮催促道,“喝下去!”

吉布不情愿地把它端到鼻孔下。她使劲捏着鼻子,把它吞下去,做了一个难看的鬼脸。

玛妮后来评论说:“吉布捏着鼻子,好像在吃药。我在想:‘天哪,我真想喝掉她那份!’”

美婼也很喜欢这种酒:“我不喜欢头晕的感觉,但我喜欢波特酒的味道。巴巴还喜欢啤酒。有一次,我们去某地时,他也给了我们一杯啤酒。”

女子们吃了太多炒饭,午饭后,她们只想睡觉。但巴巴说,要想消化,她们应该跟他一起长距离散步。巴巴在冬日午后温暖的阳光中走在前面,穿过甘蔗田,她们跟在后面。回来后大家又热又渴,喝了带来的陶罐里的凉水——这让美婼患了一生中最严重的一次感冒。她们在下午2点半左右回到美拉扎德,后来高荷不得不让美婼吃些药片。

玛妮为巴巴准备了一出戏,当晚在美拉扎德门廊上演出——那时门廊是空的,没有桌子、茶几和橱柜。长椅摆放在空地上,来自美拉巴德的人也观看了表演。这出戏演的是一位新任妈妈和她的婴儿。尽管高荷是那种害羞腼腆的人,但她还是同意成为这个婴儿(戴着软帽和超大尿布)。玛妮把她放在摇篮里,拿奶瓶喂她。吉蒂也在剧中。美婼记得:“巴巴笑个不停。可怜的高荷自己也在笑!”

{注:有人记得卡曼玛西(扮演女仆)把胡萝卜塞进“婴儿”高荷的嘴里,而不是奶嘴。}

1949年1月1日,一封通告寄给巴巴的跟随者们,概述了未来一年巴巴工作上的变化。第二天,巴巴带她们去看早场电影。在当天,阿里·夏被带到美拉扎德,巴巴和他一起工作了一整月。在这段时期,巴巴解决了住在美拉巴德和阿美纳伽的亲近跟随者们的家庭事务,任命卡卡·巴瑞亚为美拉扎德的管家。

一天早上,巴巴起得很早。喝过茶,他开始向闭关山走去。看到巴巴健步如飞,女子们很高兴。他喜欢在早晨太阳还没升高之前散步,她们跟随他。他继续越过小路和田野,向申迪纳勒河的河床走去。那天,巴巴走了三英里多。

后来,美婼观察到:“巴巴经常带我们去周围的山上散步。他总是带头——爬得那么敏捷迅速。我后来的感觉是,他在让我们练习,看我们能否承受行走和攀登的压力,迎接新生活。”那已经不到一年了。

{注:1949年1月21日上午6点半,巴巴把美拉扎德和美拉巴德的女子们带到戈拉赫纳思山。}

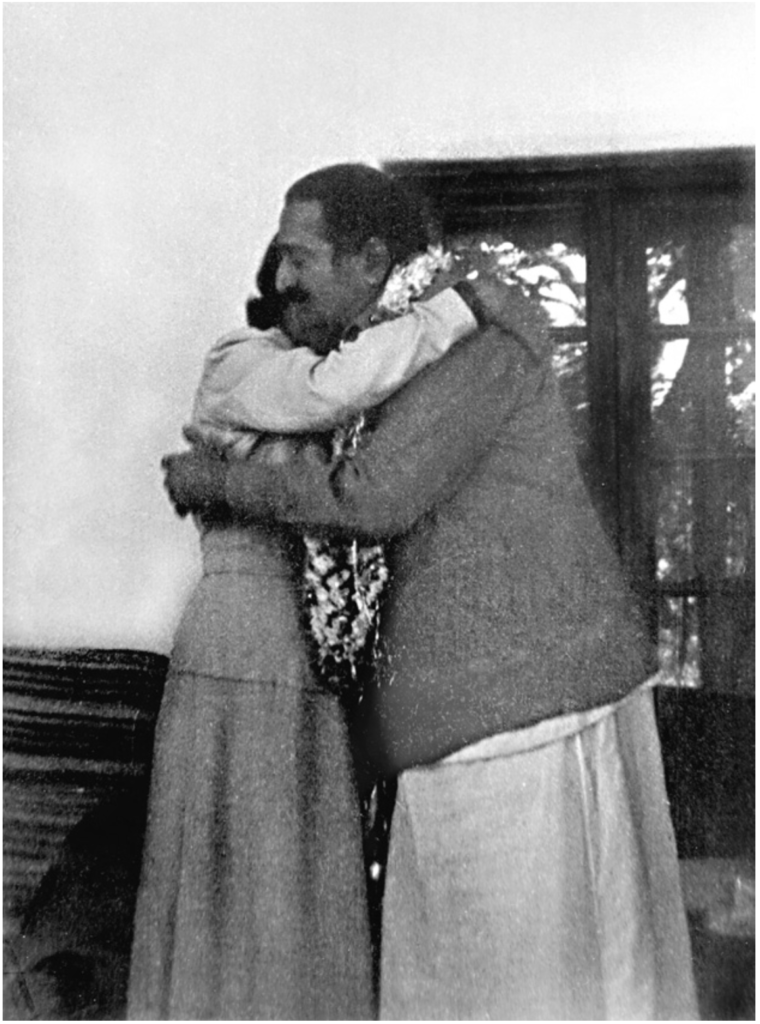

巴巴与美婼和蔻诗德

娜谷拍摄——玛妮收藏

巴巴与高荷、佳露、美婼、顾麦

娜谷拍摄——玛妮收藏

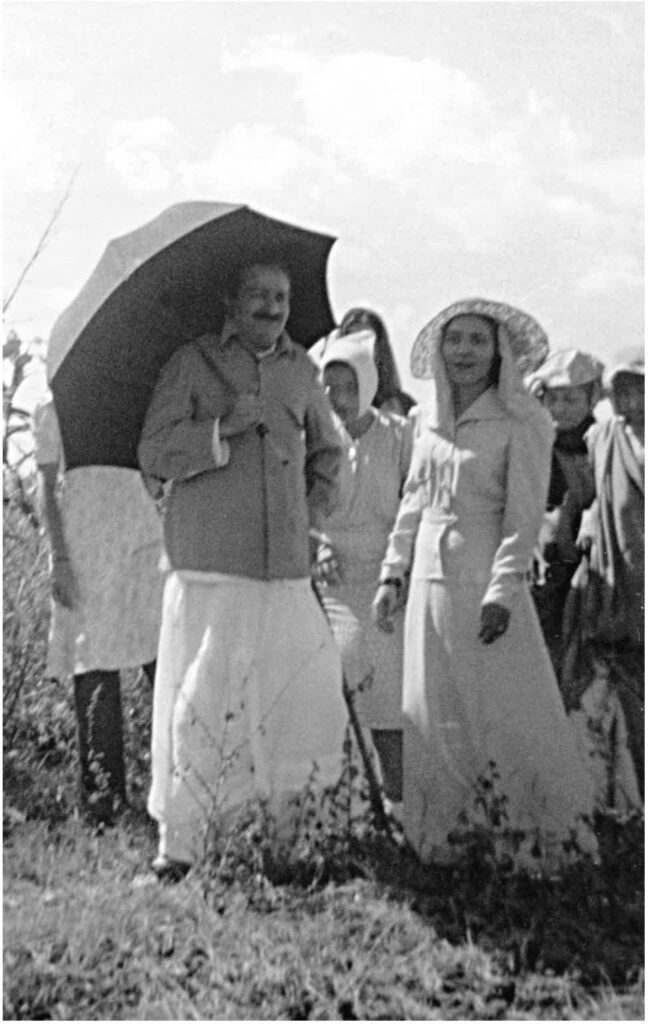

巴巴与美婼;佳露在后面

娜谷拍摄——玛妮收藏

上左:吉蒂扮作鸭子;上右:高荷扮作公鸡

下幅:美茹扮作海盗,玛妮扮作马戏团小矮人

玛妮收藏

玛妮拍摄