引言:诺芮娜·马切贝利王妃的生平和工作

4、“过去、现在并将永远属于巴巴”:

诺芮娜的最后岁月

到1949年巴巴开始新生活时期之际,诺芮娜和伊丽莎白都已返回美国,她们居住默土海滨伊丽莎白的家“幽畔沙丘”,离中心只有很短的车程。虽然巴巴发布命令,在新生活期间,谁都不得试图联系他,谁都不得期望来自他的通讯,却为诺芮娜和伊丽莎白特别破例。在1949年10月7日的一封信中,他写道:“但因为你们是我的新生活与西方之间的链接,我准许你们俩,且只有你们俩,在必要时给我发电报。”在她生命的这个阶段,诺芮娜不再做关于巴巴的演讲,但她继续通过思想传递写日记或给伊丽莎白的便条。鉴于健康状况不佳,她只能力所能及地协助伊丽莎白做中心的工作。

(注:美赫巴巴在他称作的“新生活”时期[1949-1952年]扮演求道者的角色,过着“无望无助”的生活。巴巴解散埃舍,遣散弟子,放弃所有的财产,带领一小批伴侣出发过新生活。参阅坡德穆的著作第163-197页;以及查尔斯·海恩斯著《美赫巴巴——唤醒者》[南卡罗来纳州默土海滨北:阿瓦塔基金会,1989年],第52-58页。)

1952年和1956年巴巴访问默土海滨期间,诺芮娜的病情使她无法参加计划中的撒晤斯活动。(注:“撒晤斯(Sahavas)”一词被美赫巴巴用于描述那些爱他跟随他的人共同伴随他的聚会,期间爱者与至爱之间进行爱的交流。)不过,巴巴确保她在一些备受期待的场合获得他的陪伴。吉蒂·戴维描述了1952年4月20日巴巴抵达后,来到中心那座诺芮娜和伊丽莎白为他准备的住房时的情景:

在一个阳光明媚的下午,巴巴一行抵达中心,先去长湖尽头他自己的住房。诺芮娜在客厅迎候巴巴,历经三年的漫长等待,此次来访是一场美妙的重聚。屋内鲜花锦簇,阳光映照,更因巴巴的慈爱临在而增辉。我们站着,巴巴坐在沙发上,诺芮娜坐他身边,大家静默了几分钟。就这样,巴巴仿佛弥合了数年的分离。之后,由诺芮娜和伊丽莎白带领,我们跟巴巴去参观不同的房间。

我们又到客厅集合后,巴巴在字母板上拼写,由玛妮口译道:他多么高兴来到中心,最让他深深感动的是,过去几年来,伊丽莎白和诺芮娜为了他的工作和舒适,在筹建这个独特住所中所表现出的忠爱与努力。为贯彻我的希望,她们无微不至,不惜代价,皆是爱的劳动——直接发自心灵的爱,他也如此接受该礼物。

拥抱伊丽莎白和诺芮娜之后,巴巴说:“这一次我有很多家。头枕过宫殿地板和寒舍泥地。”接着打手势示意整个中心,继续说:“在我到过的所有家中,这是我最爱的家,因为它是怀着如此的爱献给我、为我建的。”稍停,他又说:“我永不离开。记住,我不会离开,因为这是我的家。”(注:参阅吉蒂·戴维著《唯有爱得胜——跟随美赫巴巴一生的故事》,第386页)

1952年撒晤斯开始时,诺芮娜同伊丽莎白居住中心的一间“木屋”。然而她的健康恶化程度令人担忧,5月初她不得不离开中心,被送往北卡罗来纳州住院治疗,先是在一家名为“松林-圣约瑟”的医院(院名很有趣,因为巴巴告诉过诺芮娜她的一次前世是圣约瑟)。此后不久,6月初诺芮娜被转到杜克大学医院,接受进一步治疗,包括休克疗法。

在诺芮娜住院的这段期间,美赫巴巴本人承受的苦难加剧。1952年5月24日,巴巴和随行者在俄克拉荷马州布雷格的一场车祸中严重受伤。那年甚至在前往美国之前,巴巴似乎就对诺芮娜暗示,等待他们二人的将是由摩耶势力带来的大灾难。他在1952年4月2日的一封电报中,对她表示:

彻底休息,好好治疗,别担心。除非健康允许,否则莫来机场。愿上帝保佑我们俩将在隔离(闭关)期间康复。让摩耶做她最坏的,上帝做他最好的。把电文给伊丽莎白和邓看*。

巴巴

(注:“邓”指威廉·邓肯医生,美赫巴巴的门徒之一,有时为诺芮娜提供医疗护理。1952年撒晤斯期间他也在美赫灵性中心。)

吉蒂在诺芮娜生命的最后几年照顾她,曾讲起一次感人的邂逅,发生在1952年巴巴遭遇车祸受伤后的康复期间。那年夏天,巴巴去杜克大学医院拆除石膏,并接受医生的检查。诺芮娜当时在那里住院。她的医生认为情绪激动会加重她的病情,建议不要告诉她巴巴到杜克医院的事。医生意识到,诺芮娜若得知令人痛心的车祸细节和巴巴受伤的程度,对她来说将是多么难以承受。一天,诺芮娜坐轮椅上被推着穿过医院,蓦然间她意外地迎面遇见,同样坐在轮椅上的巴巴。吉蒂回忆说,他们各自坐着,望着对方,没有说话,再一次默默地重聚。(注:这个故事是吉蒂·戴维在1991年的一次谈话中告诉我们的。)

1956年,巴巴第二次访问中心期间,诺芮娜居住“双木屋”中的一间。巴巴定期来看望她,慈爱地照顾她,喂她吃药,并把他的一块手帕赠予她,放在她的枕下(手帕现保存在美赫中心巴巴之屋的一只宝盒里)。一次他来访小屋时,诺芮娜问,她的受苦是否服务于他的事业。巴巴给予肯定回答,说美婼、玛妮、伊丽莎白和诺芮娜都有幸分担了他的一部分宇宙痛苦。(注:这段对话是1956年撒晤斯过后,阿黛尔·沃尔金[巴巴到访双木屋时她在场]在写给诺芮娜的一封信中忆述的。)

正如诺芮娜1930年代的日记所透露,多年前巴巴就已承诺,她会承担他的部分痛苦。

伊丽莎白常想起1956年撒晤斯期间发生的一件事。当时和1952年一样,诺芮娜身体病弱,无法参加任何活动。(注:伊丽莎白·帕特森在1970年代的一部影片中讲了这个故事,当时她在接受艾伦·Y·科恩的采访。她还私下对简·巴里·海恩斯讲过。多年来美赫灵性中心的访客在参观巴巴之屋时,简会跟他们分享该故事。)巴巴在仓房里举办活动,当时他一反常态,对伊丽莎白抱怨说他的椅子太硬。伊丽莎白马上叫人搬来另一把椅子给巴巴,可他还是不喜欢——太软了。“想想,伊丽莎白,”他打手势说,“还有别的椅子给巴巴吗?”伊丽莎白忽然记起诺芮娜的意大利式高背椅,她向纽约的听众传递巴巴讯息时,总是坐那把椅子。于是派人从储藏室搬来。

巴巴坐到椅子上,笑容满面,说这把正好。后来伊丽莎白意识到,由于诺芮娜无法来仓房伴随巴巴,所以他想要她的东西在那里。

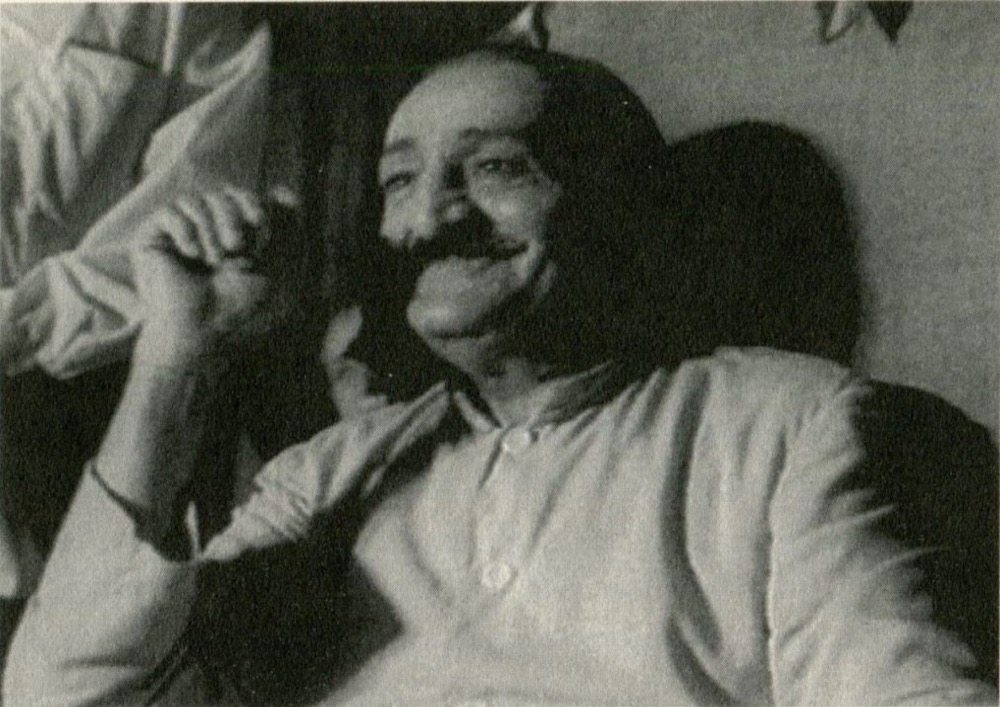

巴巴坐在诺芮娜的天鹅绒面椅子上,可看到他头后的高椅背

1957年6月15日,诺芮娜·马切贝利在默土海滨的幽畔沙丘去世。美赫巴巴发去如下电报:

要开心,亲爱的诺芮娜已来永远伴随我。

巴巴

八天后,伊丽莎白给印度的美婼和玛妮写信,细述了诺芮娜的最后日子:

亲爱的美婼和玛妮:

诺芮娜已长眠。

我们收到巴巴的电报,获悉她已永远和他在一起。所以我们知道,她在他内里觉醒了。

我还有种感觉,巴巴已经让她再续此生的工作。

当然我们的活动增加了,自从诺芮娜离开后,我们一直忙得团团转。

吉蒂一定写信告诉过你们,6月15日周六上午,我们从镇上回到家里,就在那时候,诺芮娜维持生命的漫长斗争结束了。她跟往常一样很早吃了早餐,最近她觉得吃不下固体食物,都食用流质,所以吃了蛋奶等等。之后一直休息到上午11点15分,她照常喝了果汁。11点20分,她睁开眼问莎迪:“现在几点了?” 莎迪回答:“11点20分,您快要用午餐了,今天您想吃一顿丰盛的午餐吗?”没有应声,莎迪过去检查诺芮娜的脉搏,最近三天她的脉搏一直很虚弱(当然医生也知道)。她发现脉搏很弱,于是呼叫吉蒂,让她打电话请查普曼医生过来。医生平时周六只值半天班,幸运的是那天他尚未离开办公室,便很快赶到。医生几乎摸不到脉搏,用听诊器听,心跳已停止。他转向我们,对我们说她已经走了;此时离中午不到半小时,从诺芮娜清晰地出声问“现在几点了”大约过了十分钟。

查普曼医生说,他不敢相信她能坚持长达八年之久。他照料过她,知道这种坚持非常了不起。莎迪后来说,在她的整个医护生涯中,从未见过像诺芮娜这样毫无挣扎的死亡,当最后一刻来临时,她便悄然离去,仿佛知道自己的时间已到,神志清醒地问:“现在几点了?”

当然吉蒂一直给你们写信讲过诺芮娜的病情。她的虚弱大概是从3月底开始的,她不愿像往常那样开车出去转一转,而过去她从不想错过,那是她与外界仅有的接触,并非她喜欢如此,只是为打发漫长的日子罢了。她会觉得自己有用,比如我们可以让莎迪在她们外出时办点事,或者去中心接吉蒂回家。最后一次开车是和我一起,在一个周日下午,那是莎迪平常休假之日,我买了些盆栽带回来,有一盆是木兰,诺芮娜告诉我,应该把它们摆在(中心)何处。我们把盆栽放下,让弗兰克第二天种植。现在可以看到,这些绿植在厨房旁的小路对面,我们会特别照顾它们。这是她最后一次出门,因为她无力为继。

记得诺芮娜做的另一件好事,是在几周前的一个周日下午。当时我带她出去,我们在默土海滨镇的壳牌加油站停车。我对她说,较多的人在加油站的前面拍照,因为这里有五棵矮棕榈,对于从北方来的人,比如纽约的游客来说,这些树看上去颇具热带风情。诺芮娜立刻说,他们为何不在街道的对面角落也栽些矮棕榈,如果能在通向游乐园的大街两侧各栽一些,则布局更均衡,会美观得多。于是我向默土海滨农场公司提了建议,他们喜欢这主意。最近棕榈树已种上,数量比我们当时设想的还要多。这是想让你们知道,诺芮娜的艺术美感以及希望对他人有用的意愿,在她生命的最后日子里依然如故。

诺芮娜去世后,看到她遗体的人都说,她看上去多么安祥。我们知道诺芮娜不想被送到别处,于是将餐厅的东西都搬掉,把她的遗体安放在楼下,抬到殡仪师送来的一件灵榻上面。被问及我们想给她穿什么衣服,我幸好记起她几年前嘱咐过我,她去世后要穿上巴巴送给她的长袍。穿好后,我们在诺芮娜的遗物中找到一件金黄色贝都因式外套,穿在巴巴的长袍外面似乎最好不过,因为没有把长袍完全遮住。

然后我们得考虑办个仪式,不是诺芮娜会认为有必要,而是因为她在默土海滨的那些熟人期望有一场宗教告别仪式。有三人从纽约过来参加葬礼,善良忠实的约翰、艾拉和迈克尔·克哈诺,于周一中午时分抵达,葬礼在下午5点半举行。紧接着用担架将她抬上殡仪车,送往远方北卡罗来纳州的温斯顿-塞勒姆市,距离最近的一家火葬场,她的骨灰于第二天运回。我们接到巴巴的指示,我们来印度时要把骨灰带过来。这正是诺芮娜希望的,因为我们今天在她的文件中发现她的手写笔记,这正合她的心愿……

有意思的是,我的教会牧师外出了,由助理牧师宣读诺芮娜的简短悼词,他是个很好的年轻人,这是他主持的第一场葬礼。他主持过婚礼,但从未主持过葬礼。我想他永志难忘这一次。我们让唱诗班的人唱了《圣母颂》和一首名为《与主同在》的赞美歌,似乎颇为合适。某个周日我曾在教堂听到有人唱这首歌,歌词让我想到巴巴,回家后我就念给诺芮娜听,她说很美。所以后来我记得她喜爱此歌……

向大家致以爱。

伊丽莎白

诺芮娜的骨灰被葬在印度阿美纳伽附近的美拉巴德山上,美赫巴巴的陵墓近旁。她的墓碑上刻着如下铭文:

诺芮娜王妃

过去、现在并将永远属于巴巴