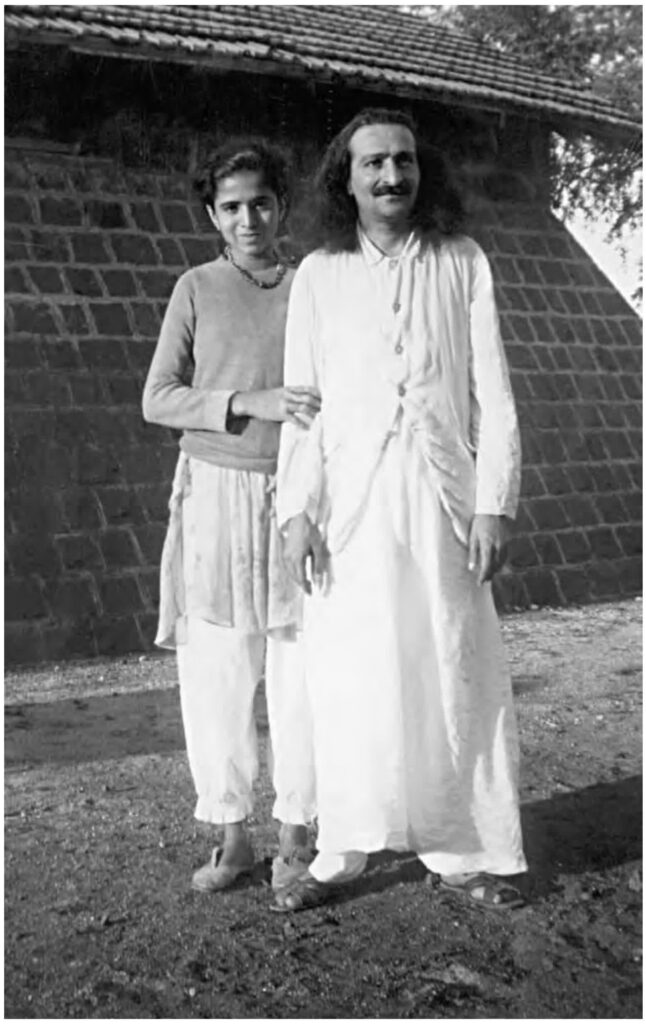

小蔻诗德拍摄——玛妮收藏

美赫巴巴的父亲希瑞亚吉,于1932年4月巴巴二访西方时去世。巴巴回来后,希芮茵麦和玛妮前来商议家事。希芮茵麦想让玛妮同她在普纳生活,最终结婚嫁人,但玛妮整个一生,除了渴望和巴巴一起生活,别无所求。然而她为加入埃舍的奋斗历程并不容易。每当学校放假,玛妮都去见巴巴,不管他当时在何处——托卡、美拉巴德还是纳西科——而如今她想永久留在他身边。 巴巴告诉她,她若在班上名列前茅,就可以进埃舍,但年年考试都拿第一后,巴巴仍找借口推迟她来埃舍,因为他希望玛妮继续学业。最后,玛妮决心不再允许巴巴继续拖延下去,干脆退学!但她如何让希芮茵麦转变心意,因为巴巴说过必须征得母亲的同意,才能来他这里。 玛妮已收到若干次提亲。有几次是在她仅12岁时,其中有个来自孟买的富有家庭。玛妮不认识这个男孩,但记得听姨妈对母亲说:“这是个多好的人家——如果玛妮要水,他们会给她牛奶!” 玛妮听了大为惊骇:“我要水,他们会给我牛奶?”她讨厌牛奶!她记得母亲回答说:“我14岁就结婚了,女儿会自己拿主意的。” 一个求婚的男子20岁,来自卡拉奇,常来普纳。他写了很多书信,表达对玛妮的感情。后来他娶了别人,他来见巴巴,要求见玛妮,巴巴说:“既然你已经见过我,就走吧。” 玛妮私下里和巴巴讨论自己的困境,希芮茵麦想要她留在家中,她该如何加入他。“你要表现得最后母亲叫你走。”他建议道。 尽管这对玛妮很难,但她开始对母亲态度粗鲁。她顶嘴,争辩,不做希芮茵麦要求之事。最后,计划成功。母亲说:“快去默劳戈那里吧!”然后,当巴巴又一次海外旅行归来、给玛妮写信让她来时,玛妮便永久加入埃舍,在她刚过14岁生日后不久。 玛妮认为母亲最终不会不放她走,但要她同意花的时间会更长。巴巴的方法见效更快。她不想伤害母亲,但没有什么比加入巴巴更重要的。然而,事情并未得到完全解决,希芮茵麦继续张罗为玛妮安排婚事。 多年来,玛妮患有一种皮肤病——白癜风。这种情况缘于黑色素(皮肤色素)降低,皮肤看起来发白。美婼初次见年幼的玛妮时,她的右眼下方有一块白斑。白斑渐渐扩大。巴巴亲自给它敷面霜和药膏,美婼在玛妮幼时也为她涂过药。医生建议做日光浴,但没有效果,玛妮的皮肤只是晒红了。 玛妮把这一切都视作巴巴的考验,当地琐罗亚斯德教徒嘲笑她说:“即使自称是至师的她的亲兄长也治不好她。美赫巴巴连自己的妹妹也无能为力。” 玛妮到纳西科生活后,希芮茵麦仍不乐意,但巴巴不希望玛妮回普纳。一次为此发生了一场可怕的争吵。希芮茵麦和巴巴就玛妮的未来发生激烈争论。最后,巴巴抓住玛妮的手,把她推进一个房间,将门锁上。希芮茵麦问他要做什么,巴巴说:“你这么盼望她结婚,现在让我们看看你收到了多少提亲!”希芮茵麦打开门时,玛妮的白癜风已经爆发,脸上布满了白斑。 母亲惊恐万分,吓得喘不过气来。“默劳戈,你做了什么!”她说。巴巴告诉母亲,玛妮若不留在埃舍,情况会更糟。 有大约两个月,玛妮被送到迪奥拉利的一所寄宿学校,位于距纳西科四英里的山间胜地。当巴巴派几个男满德里去问询她是否安好时,玛妮意识到巴巴想要她回来,很快巴巴终止了她的学业。 对于此事,禅吉这样描述他所亲见的:“希芮茵麦想让玛妮待在家里,她对巴巴说了很多次。巴巴也想要玛妮,但希芮茵麦固执己见。巴巴说:‘我会雇一个妇女来照顾你。’她还是拒绝。巴巴接着说:‘如果有个儿媳陪伴你,你会高兴吗?’希芮茵同意。 “巴巴便要弟弟贝拉姆,做一件对他来说非常困难、违逆心意之事,也就是结婚。这是一次可怕的考验,差点让贝拉姆自杀(因为他想和巴巴共同生活,就像其他男满德里一样)。他三天没吃东西,但最后服从了巴巴。” 1933年3月,贝拉姆与佩琳(父母选择的一个远亲)结婚,希芮茵麦非常高兴。但她仍不愿和玛妮分开。 禅吉继续说:“这让巴巴极为恼火,他转动了钥匙。玛妮当时在家,巴巴因她在家付出了(灵性)代价。一段时间后,玛妮皮肤病复发,不传染,也无伤害性,但很严重。巴巴对希芮茵麦说:‘让玛妮来我这里,否则情况会越来越糟,会全身都是。’母亲仍然不肯。病情越来越重,玛妮的胳膊、脚和腿上长满白斑。希芮茵麦这才说:‘带她走。她可以去,跟六个人(女满德里)分开住。’ “这种病在她身上持续了一些时间,巴巴告诉玛妮,一旦母亲去世,这种病自会消退。当然,巴巴可以让母亲马上离世,但他不会违背自己的完美法则。” 关于这些事件,巴巴授述以下三点,叫人打印出来,并亲自签名: 1.这证明我有我自己的方式。 2.玛妮对我的爱使她乐于经受任何折磨,只是为了到我身边,和我在一起。 3.贝拉姆的服从经由这种至高的牺牲得到证明。 (签名) M.S.伊朗尼 玛妮因而永久加入美赫巴巴的埃舍,她说:“从我跟巴巴生活之初,他就着手对我工作。我对食物很挑剔——对衣服还好,但过分讲究吃食。我不爱吃蔬菜,但喜欢吃肉、鱼和蛋。 “巴巴通过你的弱点使你变强。所以你若把弱点交给他,弱点也可以是一种祝福。巴巴最初为我做的一件事,就是送我去看医生,医生让我做什么我就做什么。医生给了我一些限制:每个星期天,我必须服用蓖麻油;我不能吃任何豆类——不吃豆糊和鹰嘴豆粉,这些是除了埃舍里不吃的鸡蛋、肉和鱼,我所爱吃的。米饭可以吃,但豆糊不行。 “娜佳习惯用鹰嘴豆粉做煎饼,很美味。对于我,她用的是难以下咽的小麦粉。我年轻易饿,我会等我的面饼做好,卷起来吃。很长一段时间,我不得不遵守这个命令。” 医生还建议多吃煮菠菜。在家里,希芮茵麦为玛妮用大蒜炒菠菜,但玛妮不喜欢蔬菜,不管做得多好。“我会捏着鼻子吃。但在纳西科,我不得不吃煮菠菜。菜摆在我面前时,我沮丧地拿起来吃。它看起来就像一缕缕杂草!多年后,美婼告诉我:‘我们那时常常为你感到难过。’” 玛妮记得那些日子,巴巴常因禁食看起来很瘦弱,但他其实相当强壮。例如,他提一把大壶给每个人倒茶。巴巴毫不费力地用一只手就拎起来,尽管其他人需要两只手。 一次,巴巴从一个大锅里盛米饭和豆糊时,玛妮犹豫着去接。巴巴问:“怎么回事,你不喜欢米饭豆糊?” “我喜欢,”她说,“但您让我遵照医嘱。” “什么医生?” “您派我去找的医生。他吩咐我不要吃豆糊。” “那个医生,”巴巴表情厌恶地说,“他就是个剃头匠!” {注:这种说法乃有其渊源:最早的外科医生是理发师,他们随军上战场,进行粗糙的截肢手术。现代的红白理发店杆代表战时染血的白色绷带。} 巴巴给玛妮盛了一些米饭和豆糊,玛妮狼吞虎咽地吃掉。“仿佛是天堂一般。即便是米饭和豆糊,巴巴也使它变得棒极了。我完全忘了肉、蛋和鱼。现在只吃豆糊就相当了不得。 “巴巴就这样替换掉我们认为是需要的欲求。这些累世的旧习惯必须被巴巴的习惯取代。我很早就知道你不可能两全其美,没有妥协。要么巴巴要么你自己。你不能同时拥有巴巴和自我。要么是巴巴所要,要么是你所要。” 尽管玛妮在纳西科受到相当大的限制,但那些日子仍承载着一些最美好的回忆。“纳西科对我很亲切,因为它是我和巴巴永远一起生活的开端。”

玛妮受令要时刻和美婼相伴随。巴巴对美婼的手势是手掌朝下,表示“年轻”或“小的”。他对玛妮的手势也一样,只是把手掌放得更低,意思是年纪“更小的”。例如,如果有人问:“您想召玛妮吗?”而巴巴其实想找美婼,他便把手掌抬高些。有时,对于美婼,巴巴先指着自己,意为“我的”,然后做手掌朝下的手势。 关于她自己,玛妮回忆道:“我最初加入巴巴的时候,是个紧张严肃的人。我们都是非常认真的孩子,我们表现出来的也是这样。你可以从我们的照片中看出,我们没有人微笑;我们极其认真、严肃和庄严。训练开始时是这样,你的每时每刻、每个想法、每个行动都不是你的,而是巴巴的。你生活的任何部分没有属于自己的空间。而是按照巴巴的希望,他想要的,他何时要,如何要。没什么是你自己的:没有什么需要、欲求、想法、时间是你自己的,一切全属于巴巴。 “当我们到巴巴身边,当实在触及幻相时,我们一无所有,只有贫穷、贞洁、服从和臣服,但我们的生活无比充实。那时我只有十几岁,但除此之外,我没什么想要或期待的。我们的注意力,一天24小时完全集中在巴巴身上。我们相当充实,从不觉得被剥夺,也不觉得缺少什么。我们从未对所做之事心生怀疑。你可以一无所有,却很充实。而在幻相中,你可以拥有一切,却感觉空虚。 “我们到巴巴身边,不是为了什么,除了和他在一起,陪伴他左右。这是我们想要的。我们接受所有的条件——绝对的服从、贞洁和贫穷。当然也有轻松时刻,但也围绕着巴巴,快乐是因为巴巴快乐,工作是因为巴巴要求。在每个行为每件事中,静心持续不断,因为是他要我们做,是来自他的命令。 “除了绝对服从、贞洁和贫穷这些基本命令,每个人各自还有不同的命令。根据我的喜恶,我的诸多命令有别于其他人。但它们被给予得如此温柔、如此美妙——从不粗暴生硬。巴巴是指挥家,是导演,他在任何方面都无以伦比。 “在跟随巴巴的生活中,‘不做’和‘做’一样重要。有那么多的命令:不做这个,不做那个;不可发怒,不吃这个;你想出去,但不可外出;不要在阳光下晒,即使只是出去一会儿。那么多的‘不’已然构成我们与巴巴共同生活的极大部分。这一点,你无法记录,也无从夸耀。 “这不是一项成就;事实上,没有成就。擦去而不是添加——巴巴十分擅长这一点。伴随巴巴的生活不单纯是做这不做那。不做你想做的,才是关键。 “无论是什么(我们必须服从巴巴),不管我们必须做的事多么微小,都不在玄妙层面,而是在实际的方面。例如,在10点钟,我必须自己服用一种特殊的补药;10点半时,我要服用维生素片;11点,我得记得告诉美婼某件事;下午2点,我必须把鸟带到这儿来。在那之前三分钟,我必须做这个……所有这些微不足道的事情。如果那时有别的事,你一定不要忘记。我说过,没什么是你可以夸耀的;但这和巴巴的其他命令一样重要,绝对让你一直忙个不停。 “你的脑子里满是巴巴,因为:‘巴巴要我做这个……巴巴一会儿要来……我得记住做这件事还有那件事。’一直不停。这是一种持续不断、不可思议的静心。 “这就像在走钢索,你不会左顾右盼,只是一直向前走。我们的注意力完全集中在巴巴身上,甚至不在彼此身上。我们就像一把撑开的雨伞,所有的辐条都连接在中央,但辐条互不接触。(事实上在纳西科,除了照顾别人的健康,我们彼此不碰触;除非万不得已,我们从不碰对方。例如,我们从不互相梳头或编辫子。) “我们爱彼此,但这不意味着我们总在互爱。全部的注意力和焦点都仅仅且始终归于巴巴。因此,那是一种极其认真的状态,并非容易之事。 “人们问我,你那时是怎么想的?当你用手指尖吊在悬崖上时,你在想什么?你不去想,只是抓紧!这是抓紧他的方法。 “我们到巴巴这里时,被告知不可读任何灵性书籍,连巴巴的书都不可。我们只是空的——空无一物,不管他想用什么来填充,想怎样填充,除了和巴巴在一起,我们别无他求。跟巴巴在一起并非儿戏,但这是唯一值得你投入一生做的事。” 玛妮引用这句话作为结语:巴巴曾经问他身边的人:“谁会为我马上死去?”有几个人举起手,巴巴说:“死亡容易,因为眨眼之间就能完成。但为我活则难乎其难,因为这意味着每时每刻都在死去。” 女满德里在纳西科与外界隔绝——不读报不看书,没有关于外面世界的奇闻异事。她们保持严格隐居。不过随着玛妮的到来,美婼请求巴巴至少允许玛妮读读书,藉此她可以练习和提高英语,巴巴同意。 玛妮不时收到普纳的亲戚寄给她的英国漫画书。漫画里有女学生可读的故事,每个月都寄来新的一期。玛妮向巴巴提及这些漫画,并问她能不能读这些画册,巴巴说可以。大约十年前,他就已禁止美婼阅读,此时也许可美婼读这些漫画书。(埃舍里仍不许书写,但娜佳可以写购物清单。) {注:美婼还得到《美赫讯息》和《美赫公报》,可以大致浏览,并阅读某类文章。后来,在新生活之后,美婼想把这些漫画中的几个故事重新读给巴巴听,她调侃玛妮为何要把书送人。“没关系,”玛妮说,“现在我们有雷克斯·史托特和P·G·沃德豪斯。”} “我喜欢看儿童漫画,”美婼说,“玛妮的家人会寄给我们一个漂亮的袋子,里面装满漫画书。我们全都保存下来,但玛妮在新生活期间把它们送了人。我不想送人,我本打算存起来送给孩子们。我保留了两本。我们念给巴巴听,他很喜欢。巴巴喜爱纯真的儿童读物。他孩子般童真,同时又是高之最高。巴巴身上的每种品质都很美。” 巴巴给了玛妮一条绿色玻璃珠做的项链,上面带有小小的白色纹饰。他指示玛妮永远戴着这条项链,连洗澡时也不例外。 巴巴还送给美婼一条彩色玻璃项链。不过,因为美婼的又长又重,巴巴叫她不必一整天都戴着。过了一段时间,巴巴带她们去纳西科的某个地方野餐,让她们玩一个游戏。美婼戴着项链奔跑,项链断开。好在项链每颗珠子前都有一个结串着,所以不是所有珠子都掉下来。每个人都帮忙寻找掉落的珠子,最后都找全了。 玛妮的项链戴了好多年,直到它也散落。 尽管玛妮是巴巴的小妹,但她一旦进入埃舍,并没得到任何特殊的待遇。“我永久加入巴巴时,不像趟水进海——水先及脚踝,然后到小腿,而是一跃而入。从一开始,气氛就紧张强烈。但这是我在这个世界上唯一想要的。”

(注意玛妮手上的皮肤病)

伊丽莎白拍摄——玛妮收藏