“是我创造了一切!我是宇宙万物之源!”

听到一个老妪这些狂喜的宣称,一群狂热的俾路支士兵愤怒之下将她活埋。10年后,其中一些士兵来到普纳,见当年的那个老妪——赫兹拉·巴巴简——正在对一群跟随者赐福,惊恐万状。意识到犯了可怕的错误,这些士兵来到巴巴简面前,乞求宽恕,恭敬地拜倒在她的足前。

巴巴简生就的帝王威仪。若有人称呼她“母亲”,她会发火。喝斥:“别叫我‘母亲’,蠢才。我不是女人,我是男人!”因为在获得人类最高灵性状态——库特博或至师状态后,普若奎提已臣服于她。这位人称赫兹拉·巴巴简的老妪成为完人。(普若奎提为自然力,物质宇宙起因。)

赫兹拉·巴巴简原名古茹珂。1790至1800年间生于印度北部俾路支一个穆斯林王公家庭。女孩名如其人;古茹珂意为“玫瑰。”她人长得美,内在亦如芳香不败的玫瑰。这种优雅之美贯穿古茹珂的一生,作为巴巴简,所到之处,人们为她吸引。

古茹珂受到与公主身份匹配的训练和教育。她聪慧异常,很小就能背诵《可兰经》,成为“哈菲兹-伊-可兰”(可兰经背诵者);还能流利地讲包括阿拉伯语、波斯语、普什图语、乌尔都语甚至英语在内的数种语言。

古茹珂自幼醉心灵性,多数时间独自背诵《可兰经》里的祷文,或者静思冥想。找她玩耍的小伙伴们只好失望而归。长大后,她愈重灵性,更多独处。也越长越美,人见人喜,都说古茹珂未来的丈夫委实幸运。到了婚嫁年龄,她父母提出此事,却惊讶地发现她拒绝结婚。一个帕坦公主独身不嫁,还没听说过,尤其是像她这样可爱的。父母试图逼婚,却不知女儿已情有独钟。至爱上帝早已捕获她的芳心。没有哪个王子或英俊新郎可取代其位。古茹珂的心沉醉于神圣狂喜,渴望与至爱合一。

数月过去,父母决定要她同一位王子成婚。并告诉她别无选择;婚礼都准备妥当。古茹珂爱父母,但无法接受他们的安排。寻找真爱的渴望战胜一切艰难险阻,古茹珂只身逃离家园和俾路支——再未与父母相见。(俾路支今属巴基斯坦,原为英属印度的一部分。)

她一路向东北行进,先到白沙瓦,接着到拉瓦尔品第。一个18岁的少女离家出走,孤身穿越印度山区,令人难以置信。但她有至爱上帝的看护,走在崎岖山路上,未被人认出或抓获。她出行时戴着传统的穆斯林面纱——但至爱会将爱者掩盖多久?他已开始做必要的准备,以便揭开二元面纱,将她转化为遍在者。

古茹珂的心焚烧着神爱之火,承受着与神分离的巨大痛苦,心灵躁动使她忘了饥渴睡眠。年轻的公主在世间成了无家可归者。她日夜漫游于拉瓦尔品第的大街小巷,沉浸于对至爱上帝的爱。对作为行道者的她,这种持续躁动是她的唯一休息。有谁知道这种灵性渴望源于多少次人生的苦行?据说她前世曾经是伊拉克巴士拉的拉比·安拉·阿达维娅——美丽优雅无双的女圣人——古茹珂则注定成为比圣人更伟大的。人们表面所见的是个流浪街头的疯女人,而她只求目睹至爱容颜,心中哭诉:“来见我吧,我的至爱!快来,不然我会死去!”

这样过了数年,古茹珂的渴望之泪没有停过;神圣疯癫转为神圣陶醉,给予她更多的泪,直到心碎的她遇见命中的导师,印度教赛古鲁(名字未有记录)。在大师指导下,她爬上荒野的山岭,住进隐僻的山洞。在这个今属巴基斯坦的山区居留一年半,历经严苛的苦修。后又听从赛古鲁的指示,离开这个地区,徒步到印度的旁遮普省。分离之火吞噬古茹珂的心:“来啊至爱,快来!我要去了。我已去!无法再等!”这位有着玫瑰般容颜的公主,不为人识地经历了近20年的苦行。37岁时,已为终极死亡做好充分准备。没有一丝的世俗业相阻止她的最后死亡。至爱也在焦急地等待拥抱她,溶化她。

在木尔坦,她遇到一位穆斯林库特博——毛拉·夏。后者的神圣恩典让古茹珂永远消失,其灵魂与至爱合一。古茹珂经历了灵性死亡,证悟上帝。留下的只有神。她的灵魂在吞没一切的极乐中宣称:“唯我是。唯我在。我是神!——阿纳尔-哈克!”宇宙幻相在眼前消失,她成为造物之主。(“阿纳尔-哈克”字面意为“我是神。”)

时间也消失。然而,古茹珂的命运却不是逃避普若奎提,尽管她暂时失去对宇宙及自身的一切意识。她在玛居卜亚特状态,觉知到上帝意识,却意识不到造物界和自己的身心。 “阿纳尔-哈克”目标已达。但普若奎提知道这个有上帝意识的女子,不会无限期留在这种神圣融入状态。这位灵性上完美的女子,必须知道并控制作为幻相的幻相,以扮演她注定要扮演的无上角色——将唤醒者召到地球——揭开无形上帝之面纱。

年近40岁且已成道的古茹珂,从印度返回北方的拉瓦尔品第,找到之前的印度教大师。印度教徒称她卜拉弥-布特——她意识到自己是神,却意识不到自己的身体。目标达到了,但引领别人到达目标的大师意识,却尚未完善。在其全然极乐中,唯有她存在。古茹珂已完美,与神合一,但意识不到无限存在中的普若奎提之虚幻存在。这位女性玛居卜有上帝意识,但没有对宇宙幻相的意识。在这种玛居卜状态,没有二元或多元的存在;唯有神“我”或“大我”。古茹珂已成为第七层面的完人玛居卜——神本人。她觉知不到整个造物界如同影子隐藏于其神性之光。

几年后,在印度教大师的帮助下,古茹珂重获宇宙二元意识,成为至师。在意识到无限实在海洋的同时,她开始看见作为水滴的每一个水滴,拥有将每个水滴转化为海洋本身的能力。(在《韦达》典籍中,卜拉弥-布特乃淹没于神圣海洋的成道者。苏非教徒把这样的人称作玛居卜。)

成为地球上的五位至师之一之后,她离开拉瓦尔品第,几次踏上到叙利亚、黎巴嫩、伊拉克等中东国家的长旅。据说她曾女扮男装到麦加,经阿富汗、伊朗、土耳其,又折回阿拉伯。在麦加的卡尔白,她坐在选定的地点,每天礼拜五次。在麦加期间,还常为穷人募食,亲自照料患病的朝圣者。不辞辛苦地为被遗弃的牲畜寻找饲料。

古茹珂还从麦加前往麦地那,先知穆罕默德的陵墓,在此进行同样的祈祷和照料朝圣者。她离开阿拉伯,从陆路流浪到巴格达,又从伊拉克返回旁遮普。在印度,她南行至纳西科,在印度教徒认为罗摩主亲临过的盘起瓦提安身。在当地人眼里,她的灵性“男子气概”显而易见。她的有力目光,令其女性体貌和服饰失色。古茹珂又从纳西科南下到孟买,逗留数月。完成在那里的灵性工作后,返回旁遮普,在北印度地区四处流浪数年。

这个时期,在拉瓦尔品第,处于高度灵性陶醉状态的她,在一群伊斯兰教徒面前宣称其神圣权威。“是我创造了宇宙!我是万物的创造者!”这种宣称招致一队俾路支士兵的狂怒。这些士兵怎晓得面前的疯女人实乃成道者。他们攻击她,挖坑强行将她活埋——并对此自豪无比,认为她亵渎了神圣的伊斯兰。他们还坚信,杀了这个疯女人,是捍卫自己的宗教,将在灵性上受奖赏。杀了这个异教徒,则在天国给自身凿好壁龛。

然而,被活埋于无名坟墓中的古茹珂却没有死。无人知道她是如何逃生的,但1900年左右,她又平安地回到1000英里以南的孟买,在拜古拉附近的曲那巴提街边安身。

多年后,上述士兵在普纳看见巴巴简还活着,骄傲和偏见被彻底击碎。这才明白,不信神者不是巴巴简,而是他们自己。他们为自己的恶行痛悔不已,拜倒在她脚前,恳求宽恕。其中一些士兵成为她的信徒和卫士。古茹珂渐渐声名远扬,许多人相信她是库特博。穆斯林开始称她赫兹拉——陛下,把她视为成道者来崇拜。巴巴简的字面意思是与神合一者。

1901年左右巴巴简再次出现在孟买,尤其是在派丰尼一带。偶尔同班德拉的圣人毛拉那·萨赫伯,以及东瑞的圣人阿卜度·瑞曼会面。和他们一起,她总是无比欢喜,慈爱地称他们孩子。这两个圣人成为她身边的弟子,后来通过她而成道。凭借她的恩典,阿卜度成为库特博。

1903年4月,巴巴简从孟买乘S·S·海德瑞轮船,开始第二次麦加朝圣之旅。虽时刻沉浸于极乐状态,她在船上却举止寻常。公开同乘客们交谈,背诵波斯诗人哈菲兹和鲁米的诗句,深入浅出地讲解绝对真理的密义。所有人都被这个年逾百岁的老妪吸引,包括船员们——她用英语同他们交谈。

此次航行发生了一起不寻常事件。天下起大雨,可怕的暴风雨来袭。人人惊惶万状,认定船必沉无疑。巴巴简走到甲板,临危不惧。高声对一个叫诺玛·盘卡瓦拉的乘客喊道:“在你脖子上系条围巾,用作袋子,向乘客——包括孩子和欧洲人在内——每人收集一派萨。然后让他们向神祈祷,请求:‘神啊!救我们的船脱离风暴。一到麦地那,我们就以您的至爱先知的名义,向穷人施食。’”诺玛立即向每人筹集一派萨,所有人都热切念诵巴巴简授的祷文。暴风雨渐渐退去,他们死里逃生。(乘S·S·海德瑞号客轮的旅客有诺尔·穆罕默德,卡萨姆·米达,诺玛·盘卡瓦拉,赛德·萨勒赫·穆罕默德,海德瑞·易卜拉欣·赛亚尼及母亲和兄弟。海德瑞·易卜拉欣·赛亚尼为普纳德干学院教授,这个故事可能是他讲述的。)

到了麦加,上述消息不胫而走,大批人聚集,求巴巴简亲自祝福。在卡尔白,巴巴简恢复了普通朝圣者的角色,在天房每日祈祷5次。几天后又北上麦地那,在那里以大仁大慈的先知穆罕默德之名,给穷人分发粮食。

1904年左右,巴巴简返回孟买,不久又前往印度北部的阿杰梅尔,到苏非教至师,姆伊奴丁·齐西提的陵墓朝拜。从阿杰梅尔回孟买后,很快又西行。到了普纳,巴巴简的旅行也告终结;在此永久定居,以履行其灵性职责——揭开默文作为当代阿瓦塔的面纱。

在普纳之初,巴巴简居无定所。流浪于英军驻印兵站或者在城中,甚至经常光临肮脏的贫民窟。她虽衣衫褴褛不洁,美丽和神采却把很多人吸引到身边。出身公主的她如今具足帝王威仪。

很快,巴巴简不再一人独处,身边总是人群簇拥。她的身体需要几乎为零,很少吃食。不过,她爱喝茶,跟随者捧来一杯杯茶,她当作帕萨德发送。若有人带来鲜花,她会责备那人浪费钱,批评说:“为啥不把钱花在糖果和茶这些人人都能享用的东西上?这些花有啥用?”

巴巴简若碰巧看一下某个路人,后者会止步呆立,凝视着她的神圣容颜。餐馆老板和水果摊主,会乞求她光顾,为她提供一切所需。巴巴简若答应了,他们会深感荣幸。去普纳兵站一带时,巴巴简时常光顾穆斯林钟表匠夏克·伊玛姆家。夏克的母亲见巴巴简衣衫破旧,希望为她洗浴,换新衣,但她一概拒绝。不过有一天,巴巴简同意了,夏克的母亲十分耐心而轻柔地为她洗浴年老的身体,换上专门为她缝制的新外衣和内衣。这是巴巴简有生最后一次洗澡。尽管如此,她总是通身散发着香气。摆脱了尘世的不洁,仿佛一直沐浴于她唇目间流溢出的醉人爱酒里。

在普纳,巴巴简无固定居所,夜间就在随便哪条街边休憩。一次在穆斯林圣陵,瓦卡迪亚·巴格附近,从那里又到位于迪吉的另一处穆斯林圣陵,盘奇·辟尔旁坐了一段时间。盘奇·辟尔圣陵附近有很多蚁群,巴巴简身上爬满蚂蚁,咬得浑身起了大片大片的红肿,但她依然安详静坐,仿佛什么都没发生。

一天,一个名叫卡萨姆·V·拉法伊的人来到迪吉,见巴巴简浑身爬满蚂蚁,不禁泪流满面。经巴巴简准许,卡萨姆试图把蚂蚁赶走,但未成功。他设法劝巴巴简到他家。在他家里,他一个一个地拨掉成百只小蚂蚁。整个过程中,巴巴简未流露丝毫的不适。

在普纳城的几个不同地点短暂逗留后,巴巴简在拉斯塔·佩施的布卡里·夏清真寺附近一棵楝树下定居。(清真寺隔壁是一个叫萨达·拉斯特的跟随者的家。)更多的人聚集而来,巴巴简周围的有限空间更加局促。信爱者恳求她换个地方,但巴巴简严厉回答:“这里有个魔鬼,摆脱他之前,我不可能挪一步。”

在她所选的位置对面,有一棵巨大的榕树,当局为拓宽道路,伐倒这棵树时,巴巴简突然决定搬离。有两周时间她在斯瓦门的一座荒墓附近,又从那里迁到玛科姆·坦克路的查宝地(四井)地区,在一棵楝树下就坐。这个地点成为她的最终居所,她居住了多年,直到离开肉身。

巴巴简初到查宝地时,那里只有一条蚊蝇肆虐的土路;甚至疑有瘟疫细菌。白天荒僻无人,夜间却生机勃勃,聚集着盗贼和城里最危险的犯罪团伙。

在查宝地,巴巴简在楝树下安坐不动——像块绝对神性之磐石,稳处于身边游荡的可悲愚昧烟尘。经过数月的风霜露宿,她勉强允许跟随者给她搭了个麻袋遮篷。一年四季她逗留在此,允许任何的人到她身边,吸吮其持续临在之美酒,以此减轻人类的痛苦。若干年后,这个地区发生巨变。大型现代建筑、茶铺和餐馆纷纷出现,家家户户通了电。因巴巴简在楝树下的座位,“四井”成为看好的生活居住区。

靠近光源时,谁都无法避开其光辉。即使蒙着面纱,也能感受到光明的效力;光焰将面纱焚毁。巴巴简的光即如此——在她内里,在她身边。巴巴简的朝廷设在了大街之上,人们蜂拥而至,演唱卡瓦里,顶拜她。花香四溢,焚香净化空气。接受她的达善和祝福者,感谢神给了他们这般稀有的好运。

1919年,巴巴简有一次警告围聚在她身边的大群人:“都马上回家。快走!”人们听从,但不解何故这么急迫叫他们离开。其后不久,飓风裹挟着暴雨横扫普纳,整个城市遭到严重损毁。巴巴简的跟随者乞求她到他们家里躲避,她拒绝离树一步,打发他们回去。她照管了别人的安全,自己却承受了狂风暴雨的侵袭。

逐渐地老妪的声名远扬,穆斯林、印度教徒和琐罗亚斯德教徒,从各地前来达善。查宝地成为朝圣地,巴巴简向真诚者倾倒美酒。见过这位神圣的老妪,人会心满意足和感恩。跟随者与日俱增,巴巴简被全印度成千上万人崇敬。

她身边的道路每天人潮涌动,交通拥堵,让英国当局恼火。但又无计可施,因为他们知道若强行让巴巴简迁离,将引发难以平息的骚乱。显然,需要为这名老妪建个坚固耐久的遮棚。最初的资金是由英国当局提供的,可新棚建好时,因离她原来的座位稍远了点,巴巴简坚拒迁入。当局又添资将遮棚延伸至楝树下她的座位上方,但她再次拒绝坐在下面。因跟随者再三恳求,才不悦地嘀咕着,同意了。

巴巴简生得威仪不凡,是穿着苦行僧破衣的皇帝。虽年届120至130岁,布满皱纹的面容仍似盛开的玫瑰,棕蓝色的眼睛,让人不由自主地走近。据说她的眼神曾让一些人发疯——为神疯癫!她的背微驼,身材不高,步态如醉。皮肤白皙,皱纹似刻,纯白而卷曲的柔发垂于双肩。她的声音异常甜美悦耳。虽过着苦行僧的生活,她并不乞讨;身无长物,却被褐怀玉。置身街头,如尘土一般;无人知道她的公主身世。她对王室特权的舍弃证明,通过全然纯洁的生活,她已赢得无价的神圣财富。她内里蕴藏着一切。她贡献给世界的,正是这种神圣财产——库特博亚特。

不论冬夏,巴巴简都身穿宽松的白布长裤和白色长外衣,肩上搭条披巾。除此之外,再无遮身之物。她从不戴头巾,也不清洗梳理头发。走在街上,步履轻若少女。听奉爱音乐时,身体随音乐节奏摇摆。她的身体状况变化不定。一天发高烧,第二天,不吃药便恢复健康。

她对谁都称呼“孩子”或“巴巴”, 不论男女老幼。若有人叫她“麦”(母亲),她会不悦地训斥:“我是男人,不是女人。”这种奇怪宣称印证了先知穆罕默德之言:“爱尘世者是女人,爱天堂者是阉人,爱神者是男人。”于是人们亲切地叫她“阿妈萨赫伯”,同时表示母亲和先生。

跟巴巴简相关的奇迹也时而发生。她还是独特的医生。病人找她救助,她会说:“这孩子的病缘于苦药。”也就是患者的行动业相。巴巴简会抓着病人的病痛部位,神秘地呼叫某个假想的灵魂;接着将患病部位摇晃两三下,叫病因——业相——走开。结果胜似灵丹妙药。一天,一个完全失明的琐罗亚斯德孩子,被带到巴巴简处。她把孩子抱在怀里,喃喃地念咒语,接着向孩子眼里吹气。孩子立马恢复了视力,从她膝上跳起来,快活地大叫:“我看得见了!我看得见了!”

巴巴简过着街头苦行僧的贫穷生活。信徒出于敬意送给她昂贵的衣服和珠宝。巴巴简对这类物质供奉漠然置之,小偷则乘机窃取;有的甚至在她眼皮底下行窃。巴巴简从不阻止。一次巴巴简在树下,盖着一条华美的披肩,像是睡着了。一小偷看见披肩,悄悄上前,意欲偷窃。但披巾的一角压在了巴巴简身下,拽出来很冒险。窃贼正打主意,这时巴巴简翻了个身。小偷抓起披肩就跑。巴巴简就这样帮助小偷满足了欲望。

另一次,孟买的一位跟随者送给巴巴简一对贵重的金手镯,向她顶礼后,为她戴到手腕上。对巴巴简说,因她过去的祝福,他的一些世俗愿望得以实现,现在把这对儿镯子送与她,以示感激。他哪晓得巴巴简对它们的漠视。之后不久,一天夜里,一窃贼潜入巴巴简身后,粗暴地拽镯子,以致划破她的手腕。盗贼拔腿欲逃,旁边目击者大喊捉贼。听到喊声,一名警察赶来,询问原因。可巴巴简是怎么做的?她扬起手杖,高叫:“逮捕那些喊叫者。是他们打扰了我。把他们带走。”围观者目瞪口呆。

很少见巴巴简吃饭。一个人被任命为侍从,负责照顾她的个人需要。这位服侍者性格幽默,每次要巴巴简吃饭,都会打趣道:“阿妈萨赫伯,补丁准备好了。”因为巴巴简总抗议说,吃饭就像破衣上补补丁——也就是吃饭与补缀保存身体这块破布无异。

巴巴简总说一些似乎不相干的话,比如:“害虫不停打扰我。我扫掉它们,它们又来了。”说着会用力掸打身体,好像在扫除灰尘或蛛丝。(巴巴对此解释说:“无数的业相(印象)被吸引到5位至师,并在他们的神圣火焰(瑜伽瑜伽业相)中被净化或歼灭。业相净化后回来,作为灵性业相散布全宇宙。以这种方式,至师的身体成为收集和清洁普世业相的中心,又把它们作为灵性业相播散出去。被至师消灭的业相,也从心、精、浊业相的普遍流动中消灭。)

像巴巴简这样的至师,有自己的内在工作方式。比如,一天夜里,在距普纳20英里之外的塔勒岗镇,一家剧院正上演一部剧。剧院里人满为患。座位已售罄,管理员锁上所有的门,阻止人们入内。看戏中间,发生火灾,诸门紧闭,观众一片恐慌。与此同时,在普纳,人们看见巴巴简行为奇怪。她开始异常激动地走来走去,怒斥:“火!火!门锁着,人们要被烧死。该死的火!熄灭!”周围的人不明白发生了什么。但在塔勒岗,那里的人们后来讲,剧院大门骤然大开,惊惶的群众一拥而出,避免了一场可怕的悲剧。

至师的方式既独特又不可思议;其灵性工作的无局限,超出了人类理性理解的范围。如下是其中一个事例。虽然巴巴简讨厌人们送珠宝,手指上却戴着数枚又紧又艳的戒指,从不摘掉。一枚戒指过紧,造成手指肿胀化脓。伤口生了蛆,爬进爬出。蛆虫掉下来,巴巴简就捡起来,放回伤口,说:“我的孩子,吃吧,放心。”人们自然想带她去看医生,但她一概拒绝,连让医生来她这里治疗都不许,结果形成坏疽,手指烂掉脱落。她手上的伤好了,但跟随者目睹此景,不禁流泪,巴巴简却训斥他们:“哭什么?我喜欢受苦。”

巴巴简对病人和穷人极其慷慨。挨饿者来找她,她会把自己的食物给他;冬天受冻者来,她则把自己的披肩给他。但这种慷慨也有过例外。一个寒冷异常的夜晚,有个抖颤可怜的老人来到她面前。他患有严重感冒,发着高烧,祈求巴巴简用她的纳扎——青睐——把他医好。巴巴简却大怒,一把扯掉他肩上裹着的仅有的御寒薄毯,便不再理会他,这个老人默默地坐下,在她旁边度过了寒冷的一夜。早上他感觉前所未有的强壮健康,高兴地康复而去。

巴巴简通常说普什图语和波斯语,经常提及波斯诗人哈菲兹和阿米尔·库希如之名。还经常引用这些诗句:〔哈菲兹原名穆罕默德·夏姆斯·伍德丁·西拉兹(逝于1389年),被誉为最伟大的苏非格扎尔作者和波斯最好的抒情诗人之一。阿米尔·库希如(1252-1325),被誉为德里的最伟大诗人及音乐家之一。〕

虽说博学的梵学家和聪明人无数,

但只有神明白他自己的工作方式!

神啊,您的创造美妙无比!您的游戏奇妙无双!

您把茉莉花油倒在悍妇的头上!

有时她还会提到不同的圣人或大师,特别是塔俱丁巴巴,评价说:“塔吉是我的卡里法——无上主宰或承继者……凡塔吉给的,皆从我这里得来。”1925年8月17日午夜,巴巴简突然宣布:“我可怜的苦行僧塔吉走了。”谁都不明白她意指什么,次日上午,报纸上刊出塔俱丁巴巴在那格浦尔逝世的消息,人们才明白了她的话。(巴巴简与塔俱丁巴巴是否有过会面,不得而知。不过巴巴简总是无比亲切地称呼塔俱丁“塔吉”——天堂的王冠。)

巴巴简在普纳街头连续居住了近26年,这个期间,无数颗心被她的目光利剑刺伤。她周围是无形之火,各种各样的印象盘旋焚烧。

1914年1月,她的火焰还亲吻了“时代之光”——默文·希瑞亚·伊朗尼,巴巴简总是称作的“我的爱子”。为默文揭开面纱是她的使命;巴巴简多年前从旁遮普来到普纳,正是为了她的“爱子”。她在楝树下的座位,距离默文家仅几条街之远。她经常看着他和朋友们一道走过。但她等待了很多年,才拥抱他。人们见她流泪,问她何故,她会说:“我落泪是出于对我儿子的爱。”这样的话令人震惊,因为无法想象这个苦行僧老妪曾生过孩子。

她陶醉的双目含着泪,说:“有一天我的儿子会来……他会来,震撼世界!”无人明白她的意思。

巴巴简的肉身在人间持续了130至141年。1931年9月18日,在普纳的赛荪医院,对巴巴简的一根手指做了手术,但此后老人未恢复,离开肉身前几天,巴巴简喃喃自语:“时间到了……我该离开了。工作结束了……我得关店了。”

她的一个信爱者恳求:“别这么说,巴巴简。我们需要您和我们在一起。”

她揶揄地瞥了一眼,答道:“没有什么人,没有人要我的货。没有人付得起。我已把货交给了业主。”

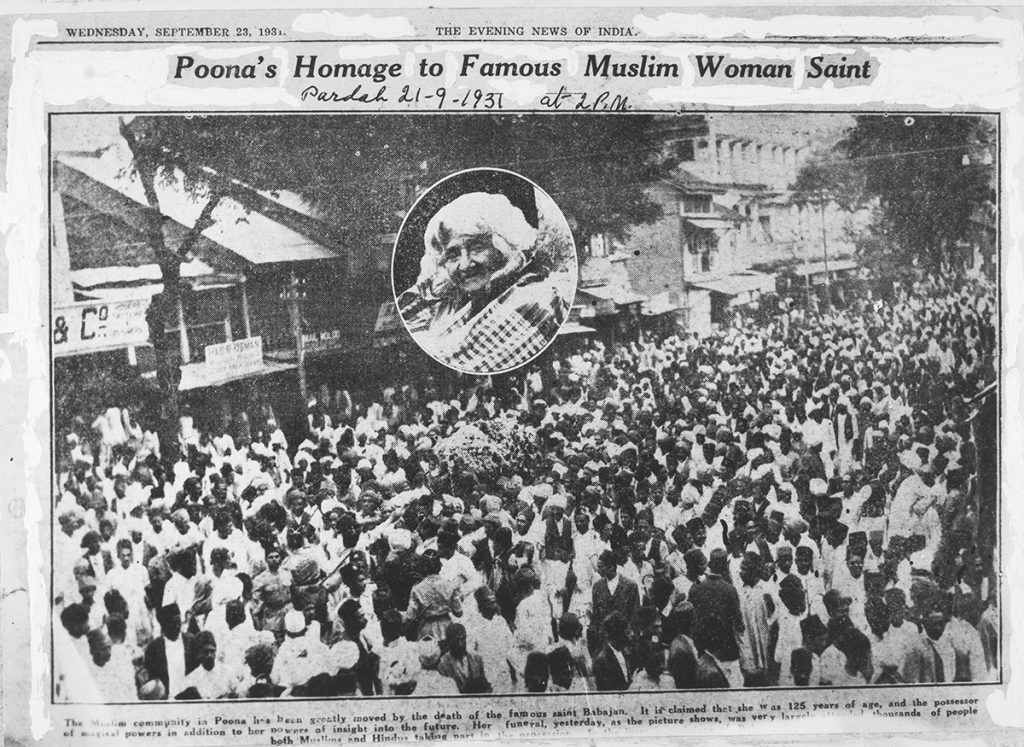

1931年9月21日,下午4点27分,赫兹拉·巴巴简离开了肉身。获悉这个消息,人们无言表达。普纳举城哀泣,忧伤的阴云仿佛她的披肩,笼罩着普纳街道。成千上万人加入送葬队列,为她最后送行。巴巴简被葬于她坐了很多年的那棵楝树下,人们依旧每天到她的陵墓拜访。(赫兹拉·巴巴简陵墓的建设费用,为她的爱子默文筹集,他个人捐赠了4000卢比。)

巴巴简长眠于陵墓内,但她的跟随者知道她永远醒在他们心中。

啊巴巴简!我们向您衷心地敬礼。

你的吻唤醒了唤醒者,给予他极乐。

是您揭开了无形者的面纱!

————

译自宝·喀邱瑞著《美赫主》第一卷

翻译:美赫燕

校对:田心