在医院,美婼和伊丽莎白被直接送到手术室。伊丽莎白因为手臂神经受到卡压,手瘫痪了。伯利森医生急于松解神经,以免造成永久性损伤。此外,伊丽莎白的双臂、锁骨和十一根肋骨都断了。

伯利森医生叙述:“5月24日上午11点左右,救护车将事故伤员送进医院。像往常一样,我开始照顾第一个被送进来的人,正好是帕特森夫人。等我确定了她的主要伤势时,他们送进来美婼·伊朗尼,她因头部受伤而神志不清。她的伤势是最严重的。

“我记得,(后来)当我在清理(美茹)额骨内的玻璃碎片时,伊朗尼医生开始催我去查看巴巴的情况。当然,我不知道巴巴是谁,且因为专注于手头的工作,几乎听不见她说什么。我们不得不给(美茹)注射15克喷妥撒(全身麻醉剂),以便在治疗过程中让她保持安静。我想在麻醉药失效之前做完工作,这样就不用再给她注射了。”

{注:在叙述事故伤者时,伯利森医生和他的妻子混淆了美婼和美茹;是美茹而不是美婼的额上有玻璃。已更正。}

高荷解释:“我最担心巴巴和美婼。我和伯利森医生谈了。在我的印象中,这像是一家乡村医院。我不知道这名医生能否胜任。我向他解释了巴巴是谁。‘医生,这人是我们的大师,’我说,‘我们的灵性领袖。我们是他的跟随者,你要不惜一切代价抢救他的生命。’

{注:萨若希也急切地恳求医生:“把我的命拿去,但要抢救这人(巴巴)!”}

“我想知道他会不会接骨。他行吗?他开始告诉我,其做过大手术。他把我叫进他的办公室。我想了解他怎么处理所有这些伤者。‘你不可能处理得了所有这些伤者,’我说,‘你为什么不通知几名会诊医师呢?’他说:‘附近的俄克拉荷马市有一家大医院。若有必要,我们会给他们打电话。但在那之前,让我们看看我自己能处理多少情况。’

“伯利森医生使出浑身解数,首先抢救美婼和伊丽莎白。与此同时,巴巴的鼻子持续流血。我不介意骨折未接好,但鼻血一直在流。他的鼻子流了很多血,咽下很多血。拉诺一直在擦拭。我回去找伯利森,他在手术室忙碌。我不断地对他说:‘你一定得照顾那位先生。必须止血。’我什么也做不了,因为我怎么能干涉呢?不过我问他:‘我可以塞住鼻子吗?’最后,他同意让我这么做。

{注:事故发生时,巴巴戴着下假牙。事故的撞击力导致假牙嵌入上牙龈。}

“我往巴巴的鼻腔里填塞纱布来止血。巴巴一直躺在那里,毫无怨言。非常安静,从不说是否疼痛。他指出受伤部位,让我们知道。他会说,‘去看美婼,确保她得到妥善照顾。’所以伯利森医生缝合伤口时,我也在场陪着美婼。我就美婼的伤情告诉他:“伤口深至颅骨基底,而不只是在表面。我们必须请一名神经外科专家,来检查她的伤情。’他同意了,从俄克拉荷马市请来一位(哈里·威尔金斯医生)。与此同时,他给巴巴的腿打了石膏。给巴巴施行了麻醉,以固定腿部。”

玛妮来到诊所,身上沾满泥和血。“在这危急关头……直到在医院的整个过程中,我都非常坚强。我去找医生,商量美婼的情况:‘现在请为她做点什么吧。’其他人和巴巴在一起。”

高荷一度完全崩溃了。玛妮不得不摇着她的肩膀,让她停止哭泣。“现在不是哭的时候,”她斥责道,“事情必须去做,你有很多事要做。”

{注:吉蒂在事故现场也崩溃了,直到拉诺对她说了类似的意思。但1952年5月24日夜晚,拉诺在巴巴身边守夜期间,自己也忍不住失声啜泣。}

但玛妮自己也避免不了绝望感。“在巴巴、美婼和所有人得到照顾后,”她继续说,“伯利森夫人送来一些温水,给我洗了脚和衣服。我和迪莉娅被带到一家汽车旅馆的小房间。迪莉娅去另一个房间睡觉。我崩溃了,哭泣不止。之后好多了。我再次意识到有事情要做,有工作要做……但我感觉很虚弱。我需要一杯热饮。”

“我出去找杯咖啡喝。所有的房子都关着门。这里不像印度,那里生活总是在屋外进行。我走近第一座房子,一名男子透过纱门往外看,随后砰地关上门。我说:‘现在,我该怎么做?我必须喝杯热饮!’那一刻,这对我来说是生死攸关的事情。我走到另两家的门前。我说:‘巴巴,您选一家’。我再次敲门。”

“这次一名女子开了门——只开了几英寸——可当她看着我的眼睛时,打开了门。她家里没有咖啡,但为我指了路在哪里可以买到咖啡,还送了我一枚五分硬币,让我去买。我走到那里。在这个大千世界里,我备感孤独。我点了咖啡。独自做这些事情对我来说是全新的体验。咖啡味道好极了。喝了那杯咖啡后,我重焕了活力!

“我回到房间。过了一会儿,萨若希过来说:‘来吧,我们得走了!’我说:‘不,萨若希,我先要些钱。’他往手里放了几枚硬币,问我要哪个。我挑了五美分的。我回去找那个乐于助人的女人,但她不肯收。最后我说:‘请把它当作一个来你家喝咖啡的印度姑娘送的纪念品收下吧。’她接过了硬币。”

关于这次事故,巴巴授述:“数年来我曾预言的个人灾难,终于在横越美洲大陆时发生——造成我的……诸多身心痛苦。这必须发生在美国。神意如此。”

巴巴接着说明,这是根据他在之前的通告中提出的计划,即直到7月10日,在复杂自由生活中,弱点将主导力量,束缚将主导自由。7月10日起,在完全自由生活中,力量将主导弱点,自由将主导束缚。从11月15日起,在燃烧自由生活中,力量和弱点、自由和束缚皆被吞噬于神爱之火。这则神秘讯息的结果尚待见证。

最重要的是,巴巴让他最珍爱的美婼分担他的苦难。巴巴一向小心翼翼地保护美婼免受任何精神或身体上的苦难——然而她在两次西方之行中,都遭受大苦。美婼一生中最严重的身体苦难发生在她陪同巴巴去西方期间:1937年她第一次乘船去欧洲,在登陆西方之前,她已经重病数日;这次,她差点死于一场汽车事故。“在美婼两次陪同他去西方期间,巴巴没有让美婼免受身体上的苦难。”美茹强调说。

正如宝所解释的,美赫巴巴作为阿瓦塔的主要工作是摧毁他圈子个体的业相和人类集体的业相,以推进造物界的灵性进化。美婼和其他女子的受苦象征着美赫巴巴需要做大量工作以消除大量累积的“西方”业相。巴巴说过,女子们将在西方做他的工作,这正是其中一部分。

也有可能,撞到巴巴车的那辆车上的三名乘客代表着摩耶的不同方面:司机是一名服用处方止痛药的截肢者;其未婚妻后来成了酗酒者,常出入精神病院;其岳母是虔诚的基督徒,则转向上帝寻求精神寄托。因此,通过这场事故-十字架刑,美赫巴巴面对身体、精神和灵性上的所有三类痛苦,为了人类利益让自己承担起这些痛苦。

满德里后来意识到,巴巴近期给过关于事故的暗示。例如,菲丽丝带了相机到中心,给巴巴拍了几张照片。在巴巴启程之前,她想:“巴巴和女子们要进行横越全国的旅行。玛妮可能喜欢沿途拍些照片。”

她向玛妮提起此事,玛妮甚是憧憬,目光闪亮。她们去征求巴巴允许。菲丽丝和阿黛尔说:“我们想把相机送给玛妮。”

巴巴点点头,然后静默一会儿。“你们真想这么做?”他问,“你们不会怀念它吧?”

巴巴接过相机,给了玛妮。发生事故时,在所有的随身物品中,唯一被撞毁的就是相机。因此没有留下旅行照片。

他们在中心期间,一天巴巴还说起:“我在想一个介于1到22之间的数字。”他在房间四处走动,叫每人猜一猜。大家都试了。他最后叫阿黛尔猜,她回答11。巴巴点头称是,正是这个。阿黛尔说,她感觉好像巴巴把这个数字放进她的脑子。从那天(5月13日)起,到事故发生,正好过了11天。

第三个暗示发生在夏闵问巴巴能否为他开车时。她取出一张大地图,上面标了他们的路线,但路线止于中间位置。她拿给巴巴看。“我不能驾车载您旅行吗?我是很好的司机。”她向他保证。

巴巴看看她,又看看地图,表情变得很奇怪。他说不行。

已经立即发电报给在印度的人员,通知他们发生事故。1952年5月25日,萨若希寄发此信,告知更多细节:

昨天24日,我们正在前往俄克拉荷马(市)的途中。伊丽莎白的车动力强大,所以她能开得很快。我们开着一辆小车,跟在她的纳什旅行车后。哦,我该写什么呢?昨天对我们来说是地狱般的一天。伊丽莎白的车遭遇事故后,我们晚了近半小时才到。那一幕是我们和所有目睹过的人一辈子都忘不了的。那是一场非常严重的事故;车上的五位乘客,包括巴巴,都受了重伤。我们抵达后,看到巴巴这边满脸是血,美婼那边满脸是血。伊丽莎白被卡在座位的方向盘后面。你们可以想象那一幕的状况!我独自在一个陌生的国家。阿迪、邓肯、美赫吉等人已提前一天离开默土海滨。我直接奔向巴巴,试图救助他。(不过)毕竟是在美国:20分钟内,救援就到了。我们有两辆救护车,把所有的伤者(送往)附近的医院。他们都被送到布雷格医院,那是一家设备齐全一流的家庭式医院,(有)一位好医生。

伊丽莎白的车与另一辆车相撞了。我独自在一个陌生国家,面对警察的一连串询问。我感到紧张,但鼓起勇气。

下面我描述一下大家的受伤情况:

巴巴的左脚踝附近和左臂骨折,脸部也有严重瘀伤。

美婼颅骨骨折;美茹的头和双臂(受伤);伊丽莎白的双臂骨折;玛妮的脚上有轻伤。她是清醒的。其余人都失去了知觉[原文如此]。大家都得到妥善安排和良好治疗。

伊丽莎白由于受伤,无法在旅行支票上签字。由伯利森夫人作证,一名当地银行官员为伊丽莎白签了字。伊丽莎白喜欢开车,常告诉美婼,她在开车时感觉最自在。伊丽莎白曾在印度、法国和现在的美国为巴巴驾车数千英里,之后再也不能开车载巴巴出行了。

{注:巴巴后来1956年和1958年访美期间,伊丽莎白在美赫中心为巴巴开过车,但只在公路上短暂开过。}

纳什车被拖到俄克拉荷马州布雷格以西12英里的米克。事故后第二天,拉诺和萨若希去那里从汽车后备箱取回行李。“我记得慢慢地经过事故现场,”拉诺说,“那时在五月骄阳下,地面是硬的。前一天由于下雨,地面则很软。我想,感谢上帝,发生事故时不是这样。”

艾微、夏闵和玛格丽特于25日赶到布雷格。夏闵受命把脏衣服送到自助洗衣店。“那么多的血。”她回忆说。

玛格丽特讲述:“我于事故后的次日下午赶到。你可以想象,人人处于不知自己在做什么的徘徊状态。可怜的伊丽莎白。没有人注意到她。所有人的爱和关注都集中在巴巴和美婼身上。巴巴让我进去看美婼,做些力所能及的事(按摩)。我做不了很多,因为她不想按摩。后来我只好去找伊丽莎白。她的身体魁梧沉重,我没有足够力气做很多,因为搬不动她。不过显然,当时他们尚未诊断出她的肋骨骨折。连医生们也在集中精力照顾巴巴和美婼。

“我对按摩蛮了解的,”玛格丽特接着说,“因为我为了跳舞学过解剖学。我很幸运每天都为巴巴按摩,一天三次。这令我筋疲力尽。后来,巴巴叫我为他按摩时,美赫吉反对说:‘女人做不了那个!她对按摩了解多少?’美赫吉的话让邓肯很吃惊。

“触摸巴巴的身体真是太棒了。他是那么美。尽管遭受了这场事故,他的肌肉......我只被允许按摩一侧。我按摩他的四肢、背部和腿。巴巴的手看起来很精致,但又很有力,动作敏捷。巴巴的脊柱是完好的,所有的弯曲都在正确位置。那是非常强壮的脊柱。中间部位尤其强壮。可能是为了承受重量——灵性意义上的——比如上升的昆达利尼能量。脊柱必须强壮才能承受。相比在其他地方,在布雷格更让我想到这一点。”

与此同时,其他男满德里已于25日抵达加州的美赫山。他们十分疲惫,因为被要求尽可能快地开车,沿途不能休息。他们歇息洗浴后,当晚正在喝茶时,邻屋的一名妇女过来说,马克姆·希劳斯打电话通知他们:发生了严重事件。

{注:当时的美赫山没有电话。}

阿格尼丝告诉邓肯:“看在上帝的份上,别告诉其他人,他们会很激动。我们下去打个电话吧。”但是大阿迪要求知道出了什么事。

“不要紧,”邓肯说,“我们这就下去打电话。”

“巴巴出事了吗?”阿迪问,“我同你们一起去。”

大家挤进车里,甚感忧虑紧张。他们打了电话,马克姆把消息告诉了他们。邓肯决定马上飞回去,其余人则驾车。来加州的路上,邓肯和阿迪轮换开车,因为没有别人会开车;现在,只有阿迪一名司机了。

“天哪!”邓肯宣布:“他们永远到不了那里。阿迪不知道路线。”

邓肯建议他们在美赫山过夜,次日一早出发。阿迪不肯,他要马上出发。他让邓肯给他画一张返回俄克拉荷马的路线图。阿格尼丝也发表了看法。邓肯喃喃自语:“他们永远到不了那里。他们最终会开到阿拉斯加!”

阿格尼丝开她的车领路,阿迪跟车其后,上了高速公路。第二天,她开车送邓肯去机场。最后一刻乘飞机很难有座位,但阿格尼丝告诉航空公司,一位“非常重要的人物”受伤了,在等待他的私人医生。

与此同时在印度,娜佳和蔻诗德都在孟买。1937年她们曾陪同巴巴和其他女子去法国,这次也想跟巴巴一起去。“我不带蔻诗德去,”巴巴曾对娜佳解释,“所以你也必须留在这里。”蔻诗德不太介意,自新生活以来她一直住在孟买,要照顾她母亲。但娜佳被留在阿娜瓦丝家,对此感觉很糟糕。

巴巴去西方之前,曾问蔻诗德:“你有订日报吗?”

她回答说有,巴巴说:“每天都读。”

她和苏娜玛西读的报纸实际上是房东的。她们起得早,趁他还没醒,就先读报,再把报纸放在他门边。5月25日夜间,蔻诗德梦见巴巴受了重伤。她听到很响的撞击声,看到到处是血。她夜里醒来时,确信发生了可怕的事情。

次日早晨,她在《印度时报》上看到巴巴的事故消息。报道称:“美婼·伊朗尼女士遭受脑震荡,在布雷格医院情况危急。她的叔叔默文·伊朗尼先生肩部骨折。”

{注:印度通讯社究竟如何能在事故发生后这么快就报道的,仍然是个谜,因为美国的主要报纸并未报道此事。很可能是从萨若希发给印度亲近者的电报中获得消息的。}

蔻诗德担心得要命,赶到阿娜瓦丝的公寓。他们已经看到报上的文章。大家讨论该怎么办。蔻诗德去电报局给伯利森医生发了电报:“你们怎么样了?急盼告知。”

5月29日,她收到伯利森的回电:“伊朗尼一家状况不错。没有人会死,没有人会永久残疾。我们最终会把他们送回家,除了不愉快的经历,他们会像离开时一样。”

{注:蔻诗德把电报发给伯利森,知道如果发给满德里,他们都太忙而不会费心回电,而且她觉得他们也不会很重视让她随时了解事态进展。}

蔻诗德说:“当时我没有钱,否则我会直接飞赴俄克拉荷马。真的,我不会留在印度的。”

发生事故四天后,28日大阿迪和其余满德里赶到布雷格。阿迪讲述了返程:“因为邓肯从加州乘飞机过来,我不得不全程独自开车。尼鲁像个吉祥物,帮不上忙。古斯塔吉不但帮不上忙,反而有时会制造问题。从加州回来的中途下起了雨。一次,我们于凌晨3点在汽车旅馆停车,睡几小时后继续赶路。那三天我们驱车1500英里。我们到布雷格后,我没有获准直接进去(巴巴的房间)。传话出来说,我可以进去了,但不能流一滴眼泪。该要求也适用于尼鲁和古斯塔吉。在里面我没有落泪,可是当我看到巴巴时,心里太难受了,出来后,我走入旁边的一间储藏室,啜泣不止。我们住在医院值守,去外面吃饭。”

阿迪写信给在印度的人员:“我们眼中盈满泪水,心在滴血。全能的上帝怎么能把巴巴置于这种地狱般折磨、极度痛苦和挫折中呢?”

大阿迪、美赫吉、萨若希和邓肯在白天照顾巴巴,拉诺和尼鲁则从晚上7点到早晨7点分担守夜。守夜者必须睁着眼,一动不动地坐着,并不容易。他们轮流出去,往脸上泼凉水。尽管如此,有时也会打盹。一次,拉诺的脑袋刚耷拉到胸口片刻,巴巴就从被单下探出头来。拉诺开始服药以保持清醒。这造成一个问题:当她回到汽车旅馆时,就睡不着了。

“白天我不敢去医院,”拉诺说,“因为巴巴会说‘你为何不休息?在这里做甚?’我吃完早餐就四处走走。”这对大家都是一段艰难时光,尤其对失眠的拉诺更是如此。“事故发生后,我非常易怒,”她承认,“我的心情很糟,会为芝麻小事对人发脾气。我用了很长时间才接受巴巴遭受事故的事实。这是你永远忘不了的事。我有这个不幸的特质,即如果我不想表露任何情绪,就会变得有攻击性。我会冲所有人吼叫。”

几天来,美婼一直处于危急状态,被施予深度镇静,故处于半昏迷中。事故发生时,她的头发是扎成辫子盘着的。她一向梳着宽又长的辫子,但每当在公共场合,尤其在西方,她会把辫子盘起来。现在它变得像一条缠结的绳子,高荷甚至无法解开梳理。巴巴反复派高荷去美婼的房间,看美婼是否恢复知觉。他指示萨若希,如果美婼死了,萨若希应该安排将她的遗体火化,把她的骨灰带回美拉巴德安葬。

“高荷会随时过来,向巴巴禀报美婼的情况,”大阿迪说,“美婼的状况毫无希望。每个医生都对她生还的机会感到悲观。巴巴十分关切美婼。高荷向巴巴谈起她时,我们不能在场。不能当着我们的面谈论美婼。在我们面前,不能谈关于她的想法、样子或话题。”

美茹说:“虽然巴巴伤得很重,脸上有淤青,左臂(肱骨上段)和左腿(胫骨及腓骨)骨折,但他想到的是美婼,要求先为她治疗。巴巴非常关切她,每天询问她在医院的进展。”

当美婼终于恢复知觉时,巴巴派高荷去问她感觉如何。“告诉美婼莫担心,”他说,“虽然我们现在彼此分离,但很快又会在一起的。告诉她一定要好好吃饭,早日康复。之后我们又会在一起的。”因为有命令她不能触碰男子,所以巴巴还指示她,可以让医生做任何有必要的事情。

美婼用了止痛药和镇静剂,使她昏昏欲睡。但是巴巴说,如果她想要走路,可以来他的房间。第二天,她同高荷一起去了。

巴巴问她感觉怎么样。“莫担心,”他告诉她,“一切都会好起来的。我会好起来,你也会很快好起来的。”

“好多天,我都不知道巴巴受伤多严重,”美婼回忆说,“当我清醒过来,可以进入他的房间时,巴巴用布单盖住腿,这样我就看不到他打石膏的腿了。(两周后)我们出院时,我才意识到他受伤的程度。”

美婼来到他的房间后过了几天,6月1日,巴巴给她捎去此讯:

这是我最重大的苦难,并且是最后的;由于你作为我的至爱不得不承担一半份额,(这)让我感到非常自豪和幸福。与你的分离使我心神不宁,我时时想着你的受苦——不过三四天后我们将会见面,那时一切都会好转,我们很快就会康复。

你的一切愿望都将实现,我会让你非常幸福。我们见面后,我会告诉你一切。这三四天期间,你必须让高荷为你的眼睛做清洁和治疗。我们还会活得很久,享受真正幸福;因此你不必担心、思虑或感到紧张。巴巴永远和你在一起,每时每刻都想着你。你不必担心,只需放松休息。

高荷描述美婼的情况如下:“我在巴巴和美婼的卧室之间往返。拍了X光片,伯利森医生拿给我看。美婼除了嗅觉神经被切断,其他还好。当她苏醒时,一开始不知发生了何事,随后被告知。她一定问了巴巴的情况。我给他捎去口讯,他也捎讯回复了。”

“巴巴一直时不时地询问美婼的进展,她是否摄入营养。头几天(48小时多一点),美婼完全没有意识。她对此没有记忆,此后处于半昏迷状态。她回答了外请的神经外科医生对她提的问题。他问她是否感到疼痛等等。她的眼睛因受伤肿得睁不开。血从(额头的)伤口渗出,我做了清理。”

关于她的住院经历,美婼说:“我不记得送来什么食物,或者说记得不多,因为我服了镇静药片。当我抱怨医院的食物淡而无味时,他们才发现我的嗅觉已受损。此外,我的门牙没有知觉,眼睛附近的肌肉都受影响。我睁不开眼。我不得不眯着眼好几天,直到我们去了幽畔沙丘。我担心门牙会掉出来。撞击力太大,我的所有门牙都麻木了。我感觉不到牙齿。还好没有松动,但几个月都没有活力。”

美婼对巴巴说:“(额上的)伤疤我不介意。但我的门牙怎么办?”

巴巴说:“别担心。会好起来的。”

“所以我常忍着嘴里那种怪怪的感觉。我不介意伤疤,只要有自己的牙齿。这更重要。”

玛格丽特和吉蒂帮忙照顾美婼。“巴巴对美婼的情况很难过,”玛格丽特说,“他对萨若希说:‘要是美婼出了事,就直接回印度去。不继续这个(剩余的旅行)了。’我也必须给美婼做些按摩,只是让她恢复精神。她不喜欢按摩。在巴巴身边,情况则不同。我必须给他按摩,让他的腿活动活动,而无需使用不能动的脊椎或背部。”

玛格丽特继续说:“如果美婼知道巴巴的全部伤势,会使她极度担心,而她病情太重经不起担心。所以那时我们从未跟她说起巴巴的伤势。后来,美婼问起巴巴的情况。还好事故发生时她没有看到巴巴,因为他的胳膊断了,面容不洁。”

吉蒂表示同意:“巴巴向美婼掩藏了他的痛苦,因为她要是完全清醒,看到他躺在那里受苦,她会愈加痛苦。美婼大约有十天看不见东西。我们一直告诉她,巴巴会好起来的,他在好转。美婼从未坚持要见巴巴。跟巴巴在一起,我们从不坚持任何事情。”

直到多年之后,巴巴保护美婼的程度才被其他女满德里所知。有很多年,女子们从不谈论这起事故,因为她们知道这会让美婼难过。一天,玛妮碰巧向美婼讲述,当她看到美婼和巴巴躺在地上血泊中时,有多么震惊。

“但事实并非如此,”美婼断言,并讲述了如下体验:“事故发生时我没有(像玛妮那样)睡觉,我没有打瞌睡。我一向喜爱看窗外的风景。但当时,我不知发生了何事。我没有看到事故发生。我只知道自己看到一个异象。我们在车中。巴巴坐在前座,我们的车撞上另一辆车。发生很大的猛烈颠簸。我看见在前座的巴巴迅速转身问我:‘你受伤了吗,美婼,你受伤了吗?’我把手放在额上,遮住伤处,说:‘没有,巴巴,不要紧。’因为我不想让巴巴担心。

“巴巴两次问我有没有受伤。我一直说我伤得不重,这样他就不会担心了。

“所以我看到巴巴坐在前座,我自己受伤了。我恢复知觉时,并不知道巴巴受伤。但我记得那个异象。我不省人事,对事故经过一无所知。这是巴巴的恩典,让我失去意识,没有看见他躺在血泊中。事故怎么发生的,我没有看到。那是巴巴的恩典。”

{注:伊丽莎白在撞车的那一刻也体验到“异象”,其中她讲述,感觉到巴巴实际上把她“拉回到”身体中,这样她当时就不会死掉。}

玛妮后来也意识到,巴巴出于慈悲,不让美婼承受更多痛苦。美茹对美婼的叙述同样感到惊奇:因为她目睹了事故发生后美婼一直处于的可怕痛苦中,但美婼现在却不记得了。

但即便如此,美婼知道此事后,深深地感受到巴巴的痛苦。后来,她细述道:“巴巴经受了这场苦难、不便和不适。很多人遭受过事故,经历过这些,但这是不一样的。巴巴是为了他人承担这场苦难。况且是在沉默中承受痛苦。常人会唉声叹气,诉苦:‘我的腿疼,我感觉难受’,让别人知道。但巴巴总是紧闭着嘴,不发出一点声音。”

“巴巴未曾吐露一个字。他一声不吭,一言未发。即使处于这样的痛苦,何等的控制力!然而巴巴保持着沉默,没有出声。如果摩耶来挡道,他的工作总是放在第一位——甚至比他的健康还重要。巴巴有那么多的爱。

“那么他为我们每个人都做了什么呢?这就是我们(作为他的爱者)在这里的原因。这就是我们爱上巴巴的原因,因为他深爱着每一位。甚至那些不跟随他的人,巴巴也会推他们一把。但尤其对有着深厚联系的我们,则做得更多。巴巴说过,甚至我们的亲友也将从我们的联系中受益。巴巴的恩典是如此伟大。

“这让人很难过,”美婼最后说,“巴巴不能说话,现在不能走路了。他在受苦。巴巴是至古者。上帝来到这个地球,在世上行走并祝福它,然而他却自愿在汽车事故中承受腿伤。我们急于前往加州。巴巴多次叫伊丽莎白开快点,再快点,直到她的车速达到90迈。巴巴知道我们必须在准确时间到达那个地点。他甚至付出了那样的牺牲。

“身体会受苦。它是肉体的,人性的。阿瓦塔不会使用其能力避免痛苦;他们会感受到每一种痛苦。巴巴说,耶稣在十字架上感受到正常身体会感到的各种痛苦。巴巴总是说耶稣那么勇敢,有勇气承受那次困难的降临,他出生的艰难时代。”

美赫巴巴的降临被证明不亚于此。

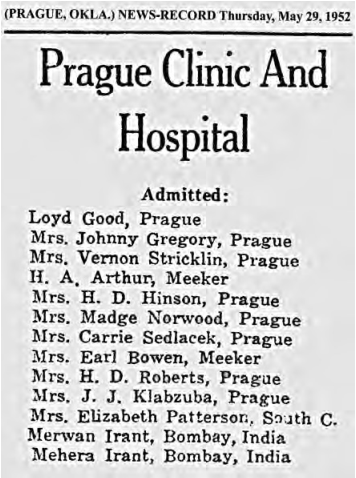

下图:新病人,默文与美婼·伊朗尼

作者收藏

翻译:巴巴·梦 校对:石灰