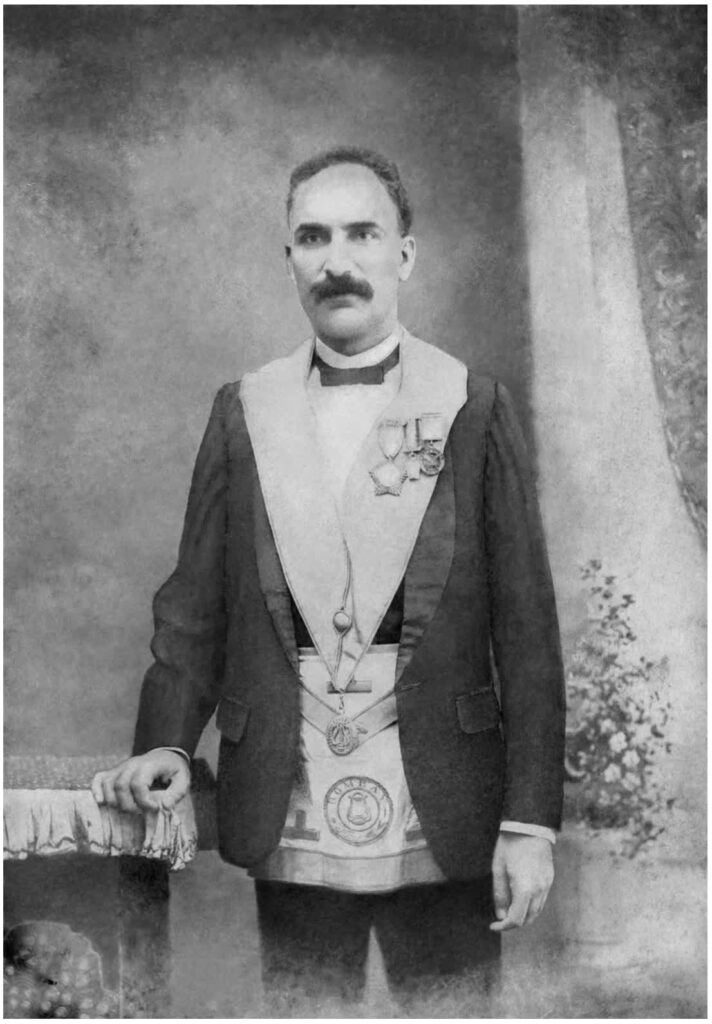

拉诺摄于1938年2月——玛妮收藏

美赫巴巴计划将埃舍从纳西科迁回美拉巴德。1933年9月去威尼斯前,他遣彭度到美拉巴德,建几处房屋。英国当局发布通告,因邮局太靠近铁轨,要求拆除;那时彭度已开始在上美拉巴德水塔附近建造浴室、铁皮棚和厨房。

巴巴不希望邮局拆除,传话叫彭度去找当局撤销命令,遭到拒绝。因此与其让外人来做,不如彭度亲自监督拆除工作。拆下的石头相继用来建山上的新厨房和巴巴的陵墓,陵墓是后来在他闭关的穴屋原址上建造的。

满德里记得巴巴常说:“我没有钱,所以凡你们有的,砖头、水泥等等,都要派上用场。”他有时甚至把完好无损的建筑拆掉,将材料用于建新建筑。

美婼对邮局富有感情,因为它不仅是巴巴首次来美拉巴德的居处,也是她首次近距离见巴巴的所在。而且她在那里第一次为巴巴梳头,巴巴在那个房间里给过她一枚戒指,还是她最后一次听巴巴说话之地——所以此处承载着诸多珍贵的回忆。

然而,美婼的隐居如此严格,即使后来到美拉巴德生活,她仍不知邮局已被拆除。多年以后,得知那座建筑已不复存在,美婼自然伤感,但又欣慰至少那些石头用来建成巴巴的三摩地(陵墓)。

“当局要求拆掉邮局时,巴巴一定感觉痛心。”美婼回忆,“巴巴在邮局逗留日久,在那里吃饭,唱卡瓦里歌曲,听巴赞;在那里洗浴,睡觉,谈话。巴巴在那里讲三个王子的故事,我在那里听巴巴笑和讲笑话。他在那里说达里语……当得知邮局不得已拆除时,我痛心不已。”

男女满德里总共约70人,于11月30日搬回美拉巴德。巴巴和女子们乘坐巴士,行李堆放在车顶。也是在那时,巴巴首次下令,在旅行时,美婼要戴一副太阳镜,里面衬一层纸,以免她不经意瞥见任何男子。女子们在纳西科住了五年之久,搬迁前,许多东西要打包——她们的衣物,巴巴的物品,以及所有的食物。

“我们快疯了,”美婼回忆道,“娜佳试图帮忙,但她病了。到了美拉巴德,她也无法帮助我们拆包,她连续两天卧床不起。蔻诗德和我得给大家煮饭,还有巴巴的。”

娜佳被诊断患有黄疸,巴巴为她安排了特殊的饮食,病情仍无好转。娜佳病得厉害,大部分时间卧床不起。馥芮妮接到电报,前来协助护理,顾麦也来了。巴巴来到她们的房间,说娜佳可能会死。“情况很严重。”他说。

“我们都吓坏了,”美婼说,“但三个月后,娜佳得以康复。”

数月后娜佳病愈,巴巴令娜佳不许喝茶。她问巴巴能不能就喝一茶勺,巴巴说可以。娜佳每天都多要一点,直到要到一整杯茶。“娜佳离不开茶。”美婼说。

病好后,娜佳为她们做早餐和下午茶;不过,因娜佳还在康复期,早上可起晚一点。有一次她醒来,穿拖鞋时,感觉里面有什么东西。她拿起拖鞋摇了摇,一条蛇掉了出来。幸好没被蛇咬到。

男满德里住下美拉巴德,巴巴在山上新建厨房旁的一个小房间过夜。后来,他又开始在他的地穴里睡觉。尽管风很大,他仍在地穴外的平台上睡了几日。男满德里在那里守夜,整晚坐着发抖。

美婼、玛妮、蔻诗德和娜佳住在水塔东侧的大房间,巴巴以前在这房间做过闭关工作。第一次住山上,且离巴巴如此近,令她们激动不已。修爱院年间,她们从未上过山,这是一个禁区,禁止女子进入——如今竟获准在此居住!

{注:东屋后来曾用作修爱院男孩的宿舍,在角落里有一个图书区。}

“从纳西科迁到上美拉巴德,我们很开心。”美婼回忆说,“因为我们知道,巴巴在修爱院年间一直和孩子们住在这里。我们根本没想过会有机会和巴巴在山上生活。巴巴带我们来,给我们看我们的房间,里面只有我们的(铁制)窄床和箱子。”

玛妮回忆:“东屋没有家具,只有简单的床铺和箱子。搬这些箱子,往里面放东西,让我们长了不少力气;再开另一个箱子,盖好后放回前面的箱子顶上。这就是我们过的生活。”

水塔建筑的西屋(博物馆)用于像馥芮妮这样的非永久居民,不过苏娜玛西和瓦露的床铺也在那里。顾麦在一个较小的房间(现在是图书馆)里有一张床,但她不是埃舍的全天候成员,因为她想兼顾家人。朵拉特麦留在纳西科协助馥芮妮管家、照顾她的孩子们。

一些年长者总和女孩们住一起,比如蔻诗德的母亲苏娜玛西,她担任门卫,后来韦希奴的母亲卡库拜同她一道看大门。顾麦的女儿朵丽则没有同她们一起生活,尽管她之前在埃舍住了多年。由于娜佳经常生病,女子们发现朵丽是很好的帮手。

“朵丽是个迷人、聪明的女孩,”蔻诗德说,“而且很勤劳。她身强力壮,所以我们常叫她把大锅从火上端下来。”

然而,朵丽喜欢做巴巴的私人服务工作,在美婼成为巴巴的私人侍从后,还执著不愿放弃。有一次,巴巴因为她的顽固打了她一巴掌。朵丽十分震惊,从那以后变得越来越失衡。

朵丽深爱美婼,为她做了许多个人琐事和跑腿的工作。但据蔻诗德的说法,朵丽对美婼讲得太多,包括一些巴巴不希望美婼听到的事情。在纳西科,巴巴命令朵丽完全不许和美婼说话。

此令下达后,朵丽拒绝进食,基本上成了对埃舍其他女子的困扰。为此原因,巴巴将她送去和母亲在库希如大院生活。在那里,她陷入深深的抑郁之中。巴巴一从西方回来,就去看她。

为安慰她,巴巴允许朵丽第二天和顾麦一起来纳西科;但朵丽再未恢复从前在埃舍的位置。

迁入美拉巴德后不久,埃舍的另一位成员、玛妮的嫂子大蔻诗德搬到孟买。女子们也喜欢有大蔻诗德在埃舍,但她在埃舍并不快乐,这地方对她来说与世隔绝。大蔻诗德喜欢一种更独立自主的生活,她可以随心所欲去剧院、看电影、听音乐会。

禅吉在未发表的日记中,讲述了1933年11月至12月美拉巴德的新安排:

为大师的早期女满德里成员提供了专属私人宿舍。从最初,大师对女满德里的规定就非常严格,这归因于她们所经历的特殊训练。她们的住处与男性成员完全隔离,任何男性成员不得接近女子宿舍……当然,这只针对他的极少数早期女弟子而言,她们从最初就受到他的训练,其生活是追求灵性真理者的理想楷模。

这绝不意味着大师对自己的弟子没有信心——即不让异性成员与女性交往,也不代表他提倡对女士实行深闺制度……而是正如上面所解释的,这归因于对少数被选者的特殊训练,他希望把她们训练和培养成为世人所赞美和敬慕的女性典范!

{注:“深闺制度”是一种习俗,在印度和中东的许多地方都可见到,女性在公共场合要蒙上面纱,不可让陌生男性看到自己的脸。}

这些女满德里有着不同的训练模式…一位成员(朵拉特麦)已沉默多年,只喝牛奶维生,尽管她和家人在城市(纳西科)生活;另一位(芙芮妮玛西)在一间小屋隐居,任何人不得到访;第三位(卡库拜),她和儿子韦希奴在一起,住不同的房间,职责是只为男性成员做饭;老妇人(顾麦)可亲可敬,母亲一般,被大师视为灵性母亲,她当之无愧……她总是随大师上下山……是唯一享有同男女两方面接触特权的女士……另一些人忙于煮饭做饭,同家人共同生活。

大阿迪说,虽然在美拉巴德男女完全分开,但“上下美拉巴德之间争斗不断。巴巴为女子们争取,要求上美拉巴德事务优先。彭度则为下美拉巴德而战,帕椎和彭度在同一‘战壕’,韦希奴保持中立,两头安抚。(甚至后来)在美拉扎德,都是男女双方对抗。卡卡·巴瑞亚知道巴巴倾向女子这边,所以会替女子们出头。”

埃舍时间表要求女子晚间9点半或10点左右睡觉。每到晚上,玛妮将东屋门从内反锁,闩上门栓,用挂锁锁上。

巴巴凌晨四五点起床。但他从不先去东屋,而和一名男满德里去厨房,苏娜玛西在此迎候。随后他叫她召唤其他人。男满德里走后,女子们到厨房。

巴巴那时不吃早餐,早上只与女子们喝一杯茶。他还在厨房洗脸剃须。美婼照料巴巴的一切个人需要,玛妮在一旁协助。巴巴站在“莫利”(在角落用砖围砌的排水沟)旁洗脸。美婼倒水(当时没有自来水),递肥皂、毛巾和剃刀给他。

巴巴剃须时一手拿安全剃刀,一手举一个带木柄的椭圆形镜子。有时他让美婼拿着镜子,但多数时候他自己拿镜子。

{注:巴巴常用吉列剃须刀片。他使用福汉牙粉刷牙(后来用福汉牙膏),用牙刷或用手指来刷。}

“巴巴刮胡子用的镜子,是我们最初从普纳来埃舍时箱子里带来的,”美婼说,“这面镜子,连同一把银梳和刷子,是我母亲结婚时的聘礼之一。我很高兴它来自我们家。

“镜子背面可拆卸(巴巴用的时候就取下),由纯银制成,中间有小象的浮雕图案,镜框为木质。梳子镶银边,并带有银套,很漂亮,但巴巴把它送了人。刷子也是银制的,非常柔软精细,我现在还在用。梳妆台上有一个小银托盘,还有四个小银瓶。这些东西和这面镜子,早在新生活之前,就送人了。”

巴巴不爱刮胡子,感觉烦琐。他不喜欢在胡子上打肥皂水,对这一套程序常感厌倦。另一方面,他喜欢自己的脸刮得干干净净,所以(除非外出进行玛司特之旅)巴巴每天都剃须。刮完脸,他摸摸自己的脸是否光滑;否则便要回剃刀,再刮一次,直到刮净为止。刮完之后,美婼有时会把脸颊贴在巴巴的脸上,试试光滑度。接着8点左右,巴巴动身去下美拉巴德,11点左右回来同女子共进午餐。

如前所述,苏娜玛西和韦希奴的母亲卡库轮流在上美拉巴德坐守大门,确保无人进她们的院子。唯有洁厕人员可在规定时间进入。山上的厕所和她们在下美拉巴德用过的一样,都是铁盒,清洁工日日清洁。

{注:巴巴的厕所是分开的,每天由苏娜玛西打扫。}

苏娜玛西若远远看到韦希奴带着日用品上山,就摇铃。铃一响,如果美婼和玛妮在外面,就进屋关上门,确保不见男性,也不闻男声。不管谁来,只要是男性——送奶人、工人,或是男满德里,都会摇铃。此外,玛妮还受令在房间内弹奏西塔琴,以掩盖男子的声音。

“在我们隐居的那些年间,没有(外界的)男子来过美拉巴德,”玛妮说,“不过,有时需要管道工,或者需要男子做的工作,即使他们是陌生人。他们会说话,他们不是满德里(在山上时被严格禁止说话)。美婼甚至不能听见男子的声音,声音不能传到她的耳朵里,所以我只得弹奏西塔琴——在厨房,如果我们在那里干活儿,或者在我们的卧室里。

“我喜欢西塔琴。我没学过,但我会弹,因为我听我哥哥贝拉姆弹过。这样我开始弹西塔琴,起初令人愉快,感觉享受。但有时可能需要两个小时男人们才能完工。我把琴声放缓,但听到人声,便赶紧用音乐声盖住。为了遮盖男子的声音,我不得不一遍又一遍演奏同一首曲子。”

在女子的房间外,用竹席搭起一条宽三英尺半的走廊,铁皮做顶,这样即使在雨季也无妨碍。这条封闭的通道有双重用途:主要为女子们遮荫避暑,因为她们在房间和厨房之间来回走动,同时也为了保证严格的隐居,确保美婼不见人和被人见。她甚至没从远处瞥见过男子,比如在田里干活的人,并采取了一切预防措施,避免男子看见她。此外,在纳西科所下达的由一名女子随时伴随美婼左右的命令,继续在美拉巴德执行。每当美婼洗澡或上厕所时,玛妮或蔻诗德会在浴室外看守。她们坐在台阶上,直到她结束,然后护送她回房间或厨房,早期她们在山上的厨房里度过了几乎所有的时光。

“我们从不在院子里散步。”美婼说,“我们太忙,连院子里设定的区域都没去过,我们从东屋到厨房再回来。很多年就像这样。即使晚间不能四处走动,我们在美拉巴德仍感觉满足。我们只是等着巴巴从男满德里那里回来。

“其他人来时,她们在院子里走动,而我们四个女孩(美婼、玛妮、蔻诗德、娜佳)从未离开过房间或厨房。巴巴特别贴心。他见我们只是不停地干活,一天的工作结束后,就回自己的房间缝缝补补。一段时间后有一天,巴巴带过来羽毛球拍和羽毛球。他不希望我们感觉像被禁闭,所以(在现铁皮棚所在地)建了个羽毛球场。”

羽毛球场地上画了线,还搭起了网。有一段时间,巴巴几乎每天早餐后,和女子们玩10到15分钟。(“巴巴喜欢扣球。”)然后他让她们继续打,自己下山到下美拉巴德的一个临时场地打网球。阳光还不甚强,女孩们接着打半个小时,而后去做饭,在巴巴回来前做好。

巴巴叫她们每天都打羽毛球。“在那段日子,羽毛球是我们唯一的消遣,”玛妮说,“我们穿过竹席走廊去厨房,再回来,除了跟巴巴相关的地方,哪儿也不去。”

别人打羽毛球时,娜佳和馥芮妮(当她来访时)做些园艺。她们在院子周围的铁丝网上种了一种攀爬植物,还在(美婼、玛妮、蔻诗德和娜佳住的)东屋外种了花坛和牵牛花。巴巴亲手把苦楝树栽种在厨房外面。这棵树由牛车从阿美纳伽运到上美拉巴德,已长到三四英尺高,树根用泥土包裹。苦楝树放进坑里时,巴巴摸了摸它的树干。

气候炎热,每当巴巴上下山时,苏娜玛西或卡库都会为他打伞。瓦露想到要是路两旁有树荫就好了,于是1933年12月,她在小路两边种上树苗,用肩膀担水来浇灌。

“瓦露热爱动物和园艺,”美婼说,“除了在上山路上种树,她还在我们的院子里种了柠檬树和芒果树。她自己承担了大部分工作,满怀着爱和悉心的呵护。虽然手下有两个仆人,她仍会从她们手中拿过工具,把坑挖得更宽更深些。”此外,还种植了茉莉花和咖喱叶灌木,以及更多苦楝树。

{注:后来在下美拉巴德的水井安装了水泵,和一条通往上美拉巴德的通水管道,从而不再需要每天用牛车将水送上山。但山上的大多数树木和灌木丛,由于土壤贫瘠和降雨不足,而无法存活。此外,他们在新生活时离开之后,没有人给它们浇水。}

在山上为巴巴洗衣的也是瓦露,之前是美婼。巴巴常随身带着书信,以及写有数字的纸张,放在外衣的两个大口袋。有时,他从一个口袋里抽出一张纸,看一眼,又放进另一个口袋。

{注:馥芮妮给巴巴做了一件丝绸外套(是一种叫“美国丽人”的铁锈色),巴巴穿了一段时间。衣服口袋里塞满了信件,他称之为“邮局”。有人还送给巴巴一件深红色和一件蓝色的天鹅绒睡袍,还有一件白色法兰绒睡袍,他冬天套在长袍外面穿。}

有一次,在洗外套之前,瓦露忘了把口袋里的纸掏出来,一不小心把口袋里的几封信都洗了。瓦露惊慌失措,该如何是好?“巴巴会发火的。”她想。她小心翼翼地把每一张浸透水的信展开,挂在晾衣绳上晾干。

但巴巴并未不悦。“当你以为巴巴会对某事大发雷霆时,”玛妮说,“他会一笑了之。有时候原本没啥,巴巴却异常光火。”

巴巴穿普通的平纹细布长袍,这种布料洗后很容易起皱。所以美婼仍要“熨”它,就像她在下美拉巴德做的那样,衣服叠好后铺上一块毛巾压平。巴巴长袍内穿白色的衬裤,叫做查迪。他的长袍和查迪从瑙萨里的巴巴爱者那里订制,所以总是有很多。

{注:在几条查迪上,女子们甚至还加了花边。}

“巴巴的腿修长可爱,而且强健。”美婼说。玛妮补充道:“巴巴的腿很纤细,像孩子的腿。”

如果天气寒凉,巴巴便穿卡姆里外套。这段时期,顾麦送给巴巴一件外衣,他的第一件粉红色外衣,由阿美纳伽裁缝缝制,淡粉色棉质布料。美婼发现衣服除皱困难,她们没有熨斗,当然也没有电,她往衣服上洒水,用手压,上下铺两条毛巾,再压上重物。下午或晚间,她看看潮湿程度,然后挂在外面晾干。

很久以后,有人从孟买带来一种老式熨斗,这种熨斗内装着炭火,须不停扇风助燃,而且煤灰常常落在衣服上。巴巴的衣服压平后,美婼会缝补破损的长袍,将外衣上的扣子缝紧。

美拉巴德夏季酷热难耐,巴巴上下山都打伞,但在烈日炎炎的户外行走十分辛苦。“然而,巴巴每天都上山下山。”美婼说,钦佩巴巴的坚毅,可是想到他有多不舒服,她又为之难过。

到了午饭时间,巴巴到她们的房间时,一路走来脸热得通红,美婼为他擦汗。女子们帮他洗去脚上的灰尘并擦干,他坐在一张薄垫上靠墙休息。

巴巴的脚底皲裂时,顾麦懂得怎样处理:把一条薄毛巾铺在脚底,用奶牛酥油涂脚,再用铜碗底按摩两三分钟。“这让巴巴的脚感觉凉爽,”美婼解释说,“他说感觉很好。”之后,美婼用温水(不用肥皂)给他泡脚,再用一条小毛巾擦干。

炎炎夏日,巴巴和女子们在东屋吃午饭,因为那里比较凉快,其他时候,他们则在新厨房里吃。“我们很高兴有这么好的厨房。”美婼说。

因为巴巴午饭吃得很早,女子们须快速把饭做好。娜佳忙前忙后做饭,美婼帮忙研磨马萨拉(香料),其他人切蔬菜、清理大米里的石头颗粒。咖喱连同香菜籽、红辣椒和姜黄须在磨石上磨成细粉。美婼发现干椰子最难磨。此外,每天都为巴巴准备新鲜的蒜蓉酸辣酱,他喜欢吃。

食物用柴火煮,苏娜玛西烧火。她们自己的饭菜和巴巴的食物在同一时间准备,但分开做。午餐时间,女子们坐小矮凳上吃,盘子放厨房地上。巴巴盘腿坐在一张宽大的木桌上,桌面固定着一块镀锌铁皮。女子们在上面铺了薄垫,罩上漂亮的罩布,后面靠墙放一个大靠垫。巴巴敏捷地一跃上桌,问午饭吃什么。

{注:后来,当曼萨丽开始使用厨房时,桌子被放在东屋。它现在回到了原来的位置。}

娜佳会说:“调味豆糊和米饭。”巴巴摸了摸他的肚子,意思是:“我饿了。”

美婼迅速在巴巴腿上铺上一块桌布,把食物放到一个托盘里。巴巴自己动手从他的锅里盛饭菜。如果他想吃酸辣酱或泡菜,美婼会从一个小坛子里舀到他的盘子里。

在娜佳康复之前有一次,美婼和蔻诗德做饭,玛妮帮厨。那天她们为女子们做了一道菜(可能是茄子),还有巴巴的米饭和豆糊。巴巴来了,洗了手,尝了尝蔬菜,打手势道:“好难吃!谁教你们做的——青蛙?”巴巴对娜佳的手势是“青蛙”,因为娜佳矮小,行貌似青蛙,巴巴便给此雅号。

但她们忘记了这个,茫然不解地看着他。“什么,巴巴?”蔻诗德问道,“一只青蛙?”

巴巴重复这个手势,蔻诗德看看美婼,不知他究竟何意。我们煮青蛙了吗?美婼也困惑难解,随后记起这是巴巴对娜佳的手语。巴巴等得不耐烦,听女子们说她们被搞糊涂了,他笑了。

埃舍的食物都是素食,要么是米饭和咖喱,要么是米饭和豆糊,偶尔加一道蔬菜。“要是我们有鸡蛋就好了,”美婼想,“但鸡蛋是不许吃的。我们在美拉巴德从没见过鸡蛋——而我喜欢吃煎蛋。”

娜佳曾做过仿蛋咖喱,用鹰嘴豆粉做“蛋黄”,米粉做“蛋白”。这些人造鸡蛋浇以咖喱。大家见了都高兴地说:“哇!今天有咖喱鸡蛋!”

“我们满心以为那天巴巴允许我们吃鸡蛋,”美婼说,“根本没多想。我们切开‘鸡蛋’,才发现是仿制品。巴巴也吃了一些。”

有一次在厨房,巴巴像往常一样,坐在铺软垫的桌子上,他问苏娜玛西:“你很喜欢吃鱼,是吗?你在孟买经常吃鱼。”

“是的,巴巴。”她回答,“我每天都吃。”

“每天?”

“是的,巴巴。”

“你有时会想吃鱼吗?”

苏娜玛西承认她会,美婼回忆说:“我们一听到这种鲜鱼的话题,口水都出来了。我想巴巴当时也想吃点鱼,虽然他没说。他一定这么想,可是他不会吃,直到很久以后才允许自己吃一些。”

用完饭,巴巴仍坐在桌子上,女子们收拾盘子,并拿来一个铝盆。其中一人拿着肥皂和毛巾,美婼用水壶为巴巴浇水洗手,水流到盆里。“我们希望有机会服务他,所以他给我们机会。”

{注:女子们洗锅碗瓢盆,甚至是巴巴的杯子和其他东西,都用柴火灰烬做洗涤用品。}

午饭后,巴巴同她们放松休息一会儿。他在厨房桌子的薄垫上,或在她们房间的躺椅上躺10到15分钟。巴巴在这个时间洗浴,2点半下山,同男满德里待到5点,或者有时晚一点,从下午4点待到7点。

有时为了消化食物,巴巴在东屋踱来踱去,常常拉着顾麦的手。他和女子们聊天,或者玩挑棍游戏。“我们有一套非常精致的象牙棍,”玛妮说,是巴巴一次从国外旅行带回来的。“巴巴会挑最难的棍子,而其他棍纹丝不动。”

巴巴还教她们玩弹珠,但美婼不大喜欢这个游戏。不过她记得自己玩陀螺时,巴巴走过来。“很好,”他看着她打手势说,“你知道怎么转陀螺。”后来她又玩过一两次。

那时巴巴用字母板交流,也打手势。美婼能读懂巴巴的字母板,但若拼写太快,就不行了,而巴巴经常点得飞快。巴巴时而用古吉拉特语授述,时而用马拉地语,或者用英语,有时在这三种语言之间转换,读起来就更难了。

{注:女子们总是用古吉拉特语跟巴巴说话。}

一般来说,美婼能跟上巴巴快速的手势。只有在开始一个新话题时,他才拼写。“巴巴那么有耐心。他会进行得很慢,从巴巴的手势中,你能真切感受到巴巴的心思。”

蔻诗德能看懂字母板,但若巴巴动作快起来,她就会叫玛妮来看巴巴想表达什么。女子中间,玛妮最擅长读字母板。她甚至可以倒过来读。“巴巴在使用字母板时,我从没要他放慢速度。但后来,当他采用手势时,有时我们若听不懂他说什么,他就用两只手同时拼写单词(一只手拼一个字母)。”

如果天气和暖,巴巴晚间更喜坐在屋外的躺椅上,在露天吃晚餐。躺椅通常放女子的房间里,因它为轻质木材制成,她们可以轻松抬到外面厨房旁藤蔓缠绕的拱门处,在躺椅上铺上薄垫,再铺一块布或床单,放上靠垫。

{注:这个躺椅不是现在上美拉巴德铁皮棚下的那个,现今的那个躺椅更大,用更重的木头做成。}

日落时分,巴巴洗了手,在躺椅上放松;他把盘子放在腿上用餐。美婼还记得山上那些与巴巴独处的静谧时光:“我们从厨房进进出出,开心地跑前跑后,给巴巴端食物。给他拿点酸辣酱什么的。”

女子们和他共进晚餐。天渐渐黑了,煤油灯还没点亮,所有人都坐在外面,观看星星浮现。

“黄昏降临,天色渐黑,而巴巴仍在谈话。天气和煦怡人,我们还有何处可去?我们待在外面,坐在矮凳上,气氛异常宁静。

“小煤油灯不太亮。有一次,有人感觉脚跟前有只大蚂蚁。巴巴说要好好看看,原来是一只蝎子,他说杀了它。从那天起,巴巴让人把汽灯拿上山使用,在厨房前立了一根杆,上面挂灯。我们过去常坐在明亮的灯光下。

{注:在美拉巴德山的时期,只有苏娜玛西被蝎子咬过一次。}

“巴巴用饭后,一人为他按摩脚。巴巴躺在躺椅上,我们坐凳子上;巴巴的躺椅不太高。他心情放松,谈一些事情,对我们讲一点男满德里方面的事,我们也讲点什么。也许他会问我们做了什么梦,或者让蔻诗德唱歌。”

美婼跟巴巴讲过的童年往事不多,在纳西科时,巴巴自己提起这个话题时,她讲了一些关于父亲的事情。巴巴似乎对杰罕吉尔感兴趣,那时朵拉特麦也在场。“我们讲了所有的小细节,比如父亲多爱我们,我们有一匹小马,他想让我们(和母亲)骑……我们跟巴巴讲了很多这样的趣事。”

巴巴常让人讲趣闻笑话,美婼常说她不会讲,因为她小时候只看过童话。幸运的是,其他人知道一些。有时微风吹过,总能预料巴巴情绪的美婼,把巴巴的头发別到耳后,巴巴对她微笑。“我知道巴巴会觉得不舒服,虽然他没意识到。”

她补充道:“我记得所有这些小事情,有关巴巴的甜蜜回忆。我们现在就靠这些记忆生活。”

巴巴可能会叫玛妮拿来那台小留声机,一台从纳西科带来的老式发条留声机,放几张唱片。玛妮回忆说,在那些日子里,巴巴主要听英国音乐——《卡普里岛》,或是西方人送的非裔美国人保罗·罗伯逊唱的黑人灵歌。艾·乔森的唱片《斯瓦尼》也经常播放。如果他有心情,也会听卡瓦里音乐。

{注:不过,巴巴并不喜欢《斯瓦尼》唱片的反面,《卡罗莱纳之春》。}

“时间已到7点半,”玛妮回忆道,“夜色降临,几颗星辰在天空中闪烁,十分可爱。巴巴和我们坐在一起,他是那么美。那是一段和巴巴相伴的美好时光,就像人们常说的,那些日子已经不再有。”

巴巴常说:“充分享受。你们这样静静坐在我身边,将来不会如此。这座山会有很多人来。”巴巴做了一个手势,似乎在指“西方”。

玛妮无法想象。她们独自生活在美拉巴德山,如此隐蔽,如此与世隔绝,很难想象还会有谁在这里生活。

玛妮(对几个西方青年)揶揄道:“将来,美拉巴德会变得十分不同,你们无法想象,你们会怀念它今天的样子!”

巴巴曾透露说:“未来的人类头颅大,但没有头发。这不是很好吗?不用梳头和上油!”兴许是开玩笑,他又说:“而且不用做饭,人们吃药丸就行。”

巴巴对馥芮妮说的话,令她大吃一惊:“你现在戴手镯,穿纱丽,但你前世是个男人。”

巴巴表示玛妮前世也是男子,下一世再生为男子,最后一世将成为至师。另一次,巴巴说玛妮出生时,他已经成道,他特意把她带下来,伴随他左右。

“我们从不问这类事情,”美婼说,“但那天发生了些事情,跟玛妮有关,巴巴就说了这个。”关于她自己,美婼推测她从未投生为男子,虽然巴巴对此从未有过评论,美婼说:“我想我从一开始就是女性。”

玛妮对巴巴说:“我知道您为何从不以女性阿瓦塔形体来,现在我明白为什么您总是以男身降临了。”

巴巴疑惑地看着她,玛妮继续:“您什么都不对我们讲。您不会泄露灵性秘密。女人很难保守秘密,所以您若以女性身份来,就会泄露所有的机密。如果您采用女身,会把一切都告诉我们。我就会。我们想知道的一切,您都会如实相告!”

巴巴听着,眼光闪烁。

玛妮拍摄

——L.穆立克照相馆

玛妮请巴巴和美婼摆姿势,把泥土铲进一个铁锅。

玛妮收藏

玛妮收藏