1964年夏天,我们计划再次拜访古鲁帕萨德,但在3月1日,我们收到阿迪·K·伊朗尼的通知,说尽管巴巴将从4月1日到6月底待在古鲁帕萨德,但这一年他不会达善任何人。埃瑞奇的手写通知寄到我们这里:“亲爱的阿狄、罗妲、默文,至爱巴巴指示我向你们三个传达他的爱与祝福,他想要你们三人都知道,他希望今年夏天你们不要访印达善……”我们猜测巴巴让埃瑞奇给我们写这个特别信息,是因为之前我们曾写信给巴巴,告诉他我们在1964年夏天拜访他的计划,他同意了。我们急切地等待着能再次和他在一起的机会。

然后,在那年的六月,妈妈不得不去孟买几周治疗胃溃疡,阿狄陪同她。她出院后,他们去朋友家住了几天,然后去卡拉奇。他们一到卡拉奇,她就开始抱怨疼痛与不适。我们叫来家庭医生,但他诊断不出问题,于是请了一个专家,给她做了一些检查后,专家告诉我们她得了白血病,并建议我们立即带她去孟买,如果可能,一天都不要拖延。所以在离开孟买不到一周内,阿狄和妈妈又回去了。他们已经给医院发电报,允许他们一到就住院,她直接从机场被送到那里。

弥奴·卡拉斯从卡拉奇给巴巴发了几封电报,告知妈妈的身体状况。阿狄打电话给上次旅行时住在一起的朋友,告知他和妈妈回到了孟买,朋友们告诉阿狄,一封信已经等他几天了。当他们来医院看妈妈时,带来了信。信是巴巴写的,阿狄看信的时候,两句话清楚地告诉他,妈妈最后的日子近了:

至爱巴巴让我告诉你们要勇敢,做需要做的事。你们要照常顺从他的神圣旨意。

看完信后,阿狄给阿娜瓦丝和纳瑞曼·达达禅吉打了电话,让他们晚上去看妈妈。当他把信给他们看的时候,他们一致认为妈妈最后的日子到了。

医生们做了几次检查后告诉阿狄,结果要四五天才能出来,之前不要担心。但是因为巴巴的信,他决定给他在卡拉奇的父亲打电话,让他马上来,因为妈妈剩下的时间不多了。

幸运的是,阿狄的父亲和大嫂在他给他们打电话的第二天就赶到了孟买,傍晚已经到了医院,他们见到了妈妈并和她交谈。整整一天,妈妈都在经历着严重的胃痛,任何药物对她都没有帮助。最后,医生认为她心脏病发作了,于是做了心电图。果然,这就是问题所在,尽管他们试图治疗她,她还是开始衰弱。那天晚上10点左右,阿狄重复着巴巴的名字,她去世了。阿狄说他从未见过有人走得这么平静安详,一直念记着巴巴。

***

那年12月,我们家又经历了一次可怕的磨难。当时默文正在上的那所大学发生了骚乱,有一些学生在闹事。通常情况下,只要他事先知道有麻烦,都会离开,但有一天他不得不去学校交学费。他正在行政大楼前排队,突然间一片混乱。学生们大叫着跑过大楼,警察在追捕,一场暴乱发生了。默文被警察的拉提(一种有金属头的粗木棒)击中头部。金属头狠狠砸在他头上,致使他失去感觉,疯狂地想找个地方躲起来。然后他摸了摸自己的头,发现流了很多血。警察认为所有的伤者都应对这次暴乱负责,于是用警车把他们押到了公立医院。

默文的一些朋友很快告诉了我们发生的事,我们马上去了免费的公立医院,那里非常肮脏。我们到达的时候,默文已做了x光检查,伤口已缝合。他的颅骨碎裂了。我们利用一切可能的手段把他从警察的拘留中释放出来,转移到设备更齐全、更干净的私人医院。

当我们能够移动他的时候,已经是傍晚,麻醉剂已失效。默文疼痛难忍,医生告诉我们接下来的48小时至关重要。帕西社区流传着谣言,说他只能活48小时,并且不能有访客。

每当巴巴的一个跟随者病重或受伤的时候,通知巴巴是惯例。所以我们给他发了一封电报。巴巴回电报说:“给默文最好的治疗,听从神的旨意……”我们度过了漫长而艰难的48小时,但结束时,默文还活着,医生向我们保证他会完全康复。我们又一次给巴巴发了电报,他回复说:“……默文的好转令人高兴。别担心,我的纳扎在你们所有人身上……”默文的康复是一个缓慢的过程。他在医院里住了三周,之后几个月一直患有复视。他用了将近5个月的时间才恢复正常,但我们都很庆幸他没有受到更严重的伤害。

***

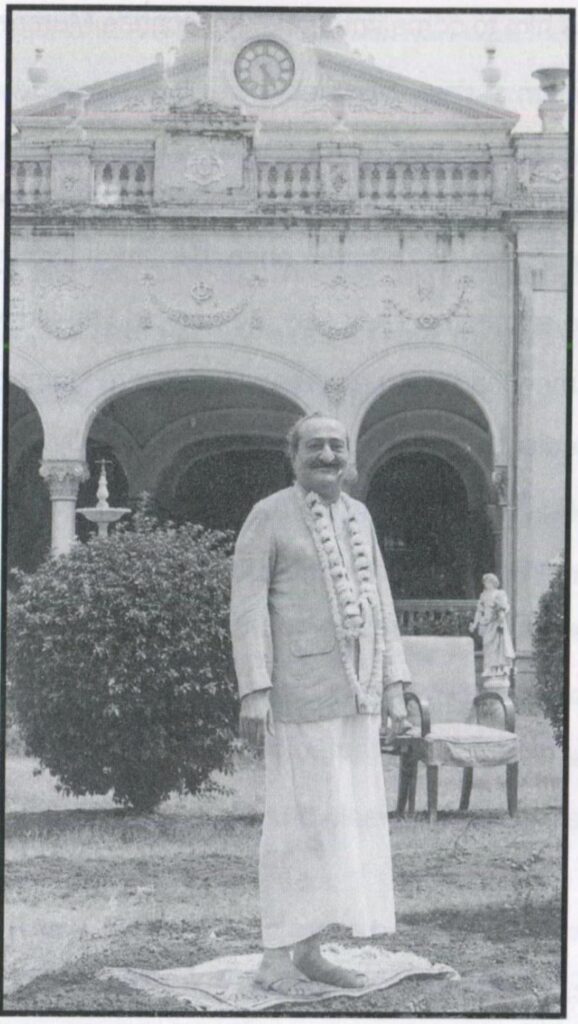

1965年,我们收到通知,说巴巴将在普纳度过夏天的几个月,从5月1日到6日,在普纳的巴巴中心有达善活动,之后在古鲁帕萨德。阿狄和我被要求像往常一样,作为志愿者来协助达善活动。巴巴叫默文晚一点来,因为他要考试,我们三人都获准在达善后继续留在普纳。

在达善活动期间,还在卡拉奇的默文,收到来自巴巴的第一封电报。就像一位父亲询问他的儿子,巴巴写道:“我亲爱的默文,你好吗……”三天后,默文生日的那天,他收到了第二封电报,上面写着:“给你的生日送去我爱的祝福……”默文到达古鲁帕萨德时,他问候与顶礼巴巴后,巴巴问他从事故中康复的情况,然后说:“如果不是我的纳扎在你身上,你早就死了!”

和许多故事一样,这个故事也有续集。多年以后,巴巴舍弃肉身后,阿狄和我在美拉扎德,宝告诉我们一件事,他记得那时他在为巴巴守夜。他说在他们得知默文头部受伤的消息的那天晚上,他在值班。在晚上巴巴变得很不安,问默文·杜巴希会不会死。宝对巴巴说默文是个好孩子,而且他是阿狄和罗妲仅有的儿子,提醒巴巴说霍米已经从他们身边被带走了,所以他认为默文应该得救。但是宝告诉我们巴巴仍然整夜都很不安,不停地重复说他认为默文会死。从这一点上,宝知道默文的情况一定非常危急。第二天,当默文脱离危险的消息传来时,宝说巴巴很高兴。我们记得医生告诉我们,头48小时很关键,就是在这段时间里,巴巴度过了非常不安的夜晚。

那年夏天,在古鲁帕萨德,我又得到一个教训。当时巴巴的几个亲近者跟他坐在一起,让我想到父亲在和他的孩子们说话。不知怎的,话题转到阿狄和我刚刚与我们住在普纳的亲戚之间的分歧上。我们的叔叔和我们之间发生了误会,我们的婶婶很难过,因为她非常爱我们,尽其所能让我们感到舒适。所以她向巴巴抱怨她丈夫的行为。

巴巴听着,然后告诉我们如何处理这个问题:“试着友好地解决这个问题。在做这件事的时候,不要伤害你们婶婶的感情,同时不要伤害你们叔叔的感情。我在每个人心里,如果你们伤害了任何人的感情,你们就是在伤害我。”巴巴随意地解释着这一切。然后他直接转向我说:“罗妲,永远不要伤害任何人的感情。”说着最后几句话,他的指示变成了对我的命令——这比巴巴给我们的不吃鸡肉的命令还难。

事实上,在我的余生中,我发现这个命令是最难保持的。突然我对某人生气了,我还没来得及想,话就脱口而出。有一次,这发生在我与一个亲密朋友之间,那是在我们从卡拉奇搬到美拉巴德后。发生了一些问题,我和这个女子最后互相怒吼起来。当我回到家,我开始想我一定伤害了这个女子的感情,因为我真得很爱她。第二天早上,我们必须开车去接她,因为要一同去某个地方。她一走出家门,我就下了车,张开双臂迎接她。“原谅我,”我说,“我太粗鲁了,我严重伤害了你的感情。”

“不,不,”她回答,“我一直认为你是对的,但我还在坚持,即使我错了。”

我们拥抱在一起,这件事结束了。十五年来,我们一直那么亲密,那么互爱。巴巴把我心中的愤怒带走了,否则它会一直留在那里,一次又一次地冒出来。“永远不要伤害任何人的感情。”简洁明了。

1965年的达善活动结束后,巴巴的健康开始恶化,他几乎不离开他的房间。有时他会走进侧间,和我们以及满德里一起坐一会儿;否则他会把男子们叫进他的房间。和往年一样,我们从早上8点左右到傍晚都待在古鲁帕萨德,而这次和巴巴在一起,对阿狄、默文和我来说是最亲密的一次。

在我们之前的古鲁帕萨德之旅中,总是有精彩的活动——有许多人、许多音乐及娱乐节目,还有拜访人们的家。但所有这些在1965年都没有出现。多数时候,除了男满德里和我们三人之外,周围没有别人,只是在早上偶尔有其他人。巴巴经常会让阿狄或默文给他读报,或者为他按摩腿。

6月下旬,阿狄因为生意关系不得不离开,但默文和我一直待到7月1日巴巴回美拉扎德。阿狄离开那天,他站在巴巴房间外的走廊上,巴巴坐着轮椅从房间里出来,对阿狄说:“我从房间里出来,好让你可以把我推到侧间,而不是像往常那样从里面走。”

1965年7月1日,巴巴与满德里离开古鲁帕萨德去美拉扎德,默文和我以及许多其他巴巴爱者,一早就在那里为他送行。当我们到达古鲁帕萨德时,巴巴已经在大厅里,我们都等在外面的走廊上。巴巴让大家都进来顶礼他,然后我们又在走廊等候。该走的时候,巴巴被推到走廊上。轮椅被抬起来送到在台阶等候的汽车那里。巴巴被扶上了汽车,他坐在那里,车门开着,埃瑞奇在他身边等候。巴巴陷入沉思,每当他要找某人的时候,埃瑞奇就会喊出那个人的名字,那人就会跑到车旁。突然,我的名字被叫到。我跑过去站在车旁。巴巴坐在座位上,我们对视着。巴巴说:“今天是你的结婚纪念日,对吗?”

“是的,巴巴。”我回答。

“你给阿狄发电报了吗?”

“发了,巴巴。”

“你说了什么?”

我告诉巴巴之后,他开始移动手指,直视着我的眼睛说:“紧紧抓住我的衣边,直到最终。”

当至爱给我这个非常重要的信息时,我在想我以前从未注意到巴巴的眼睛是蓝色的。(虽然巴巴的眼睛是棕色的,但在那一刻我觉得是蓝色的。)巴巴让我在那儿待了一两分钟,然后让我走。我回到走廊上等他离去。巴巴的汽车开始启动时,我们都站在那里挥手喊着“阿瓦塔美赫巴巴凯捷”,直到再也看不见汽车。我们现在都需要离开,人们开始互相道别、欢笑拥抱,但我只是离开人群,跑进敞开的巴巴的房间。床上有他的身体印迹,并且依然温暖。我把头靠在床上哭了。流泪对我来说并不容易,但那天我哭得很厉害。有一种预感,也许这是我最后一次见巴巴。但不管是什么,我在房间里待了几分钟。然后我们都离开了。而事实证明,这确实是我最后一次在神圣至爱的活着的临在中。

***

1969年1月31日,巴巴舍弃了肉身。这个消息是2月1日凌晨传到我们这里的。阿狄的爸爸从收音机里听到了这个新闻,下楼来告诉我们,但我们还在熟睡,他就坐着等。然而不久,住在我们对面的弥奴·卡拉斯跑过来,冲进我们的卧室,说道:“阿狄,醒醒!阿迪·阿尔佳尼刚从拉合尔打来电话,说他在新闻上听到美赫巴巴舍弃了肉身。”

阿狄只是转过身去,对弥奴说可能是别的巴巴,然后继续睡觉。

“但是阿迪·阿尔佳尼说是在收音机里听到的。”

阿狄仍然没有回应,但不知为何,我觉得这一定是真的。

弥奴告诉我们,他会回家联系孟买查证,因为很难打通阿美纳伽的电话。

我摇了摇阿狄说:“听着,他们从收音机里听到了,所以这只能是真的。”

最后这个消息开始被完全理解,阿狄和我都起床,径直走到巴巴的照片前顶礼,迅速穿好衣服,然后去弥奴家。弥奴给阿娜瓦丝和纳瑞曼·达达禅吉打了电话,然后一个仆人接了电话,告诉他当天阿娜瓦丝和纳瑞曼去了阿美纳伽,参加美赫巴巴的葬礼。于是我们知道这个消息绝对是真的。

我们通知了卡拉奇的所有巴巴的人,很快所有人都聚集到弥奴家里。每个人的眼中都充满了深深的悲伤和痛苦,无人能说话。我们一起诵读了《大师祷文》和阿提,这时一封电报从阿美纳伽的大阿迪传来,证实了这一重大事件。电报说巴巴的身体将在第二天下葬。电报到达的时候已经太晚,我们来不及去阿美纳伽赶上葬礼了。但第二天早上,阿狄和我去了印度大使馆,问他们能否在几个小时内给我们签证。印度官员说,他们看了报纸上的新闻,他们会给我们签证,让我们一旦确定好要去的时间后就过来,他们会安排好一切。

与此同时,那天晚上我们用电话联系上了阿美纳伽,得知巴巴的身体还躺在墓穴里,没有下葬。虽然尚未决定哪一天安葬至爱巴巴的肉身,但医生们都在观察,会做出决定。世界各地的人们都在赶来,他们的计划就是基于这个信息。意识到巴巴的身体可能随时安葬,我们决定不去,因为我们可能不会及时赶到。而且在几个月之前,巴巴给我们发来消息,说他打算在4月份施达善。如果我们现在就去,可能无法在4月获得另一次前往的签证,而不管巴巴在不在肉身,我们都想遵从他的邀请。当后来听说葬礼直到2月7日才举行时,我们后悔没有去,但至少还有4月份的达善可以期待。

在4月底举行的“大达善”是有史以来最精彩的活动之一——人们不仅来自巴基斯坦和印度,而且来自世界各地,受到巴巴的满德里的欢迎。在巴巴舍弃肉身之前,他已向各地的爱者们发出了来古鲁帕萨德的邀请。这个活动历时三个月,由巴巴制定,每个小组都有特定的出席日期和时间。当他让满德里发出通告来宣布这个活动时,他们对巴巴说他的身体不适合这样繁重的达善,而且他无法坐那么长时间。但巴巴的回答是:“如果那时我无法坐着,就斜靠着施达善。”这个问题就到此结束。

巴巴舍弃肉身后,满德里发出通告,说他们将去古鲁帕萨德,在巴巴为达善安排的三个月内,所有希望遵从兑现巴巴邀请的人都会被欢迎。阿狄和我再次被邀请去做志愿者,所以我们准时去参加了4月份的第一次达善活动,接待从美国包机过来的西方团体。他们来到古鲁帕萨德,每个人心中都充满了对巴巴的爱。在活动中,满德里在大厅前方摆放了巴巴经常坐的一把椅子,上面放着巴巴的一张大照片。前来的人们用自己的方式达善,有的充满喜悦,有的泪流满面,但所有人都真切地感觉到巴巴的临在。

每个小组都被要求娱乐巴巴,所以他们献上了很棒的节目,有故事、歌曲和舞蹈;就像他肉身临在一样。巴基斯坦小组被安排在五月的一周,我们也坐在巴巴的椅子前,用故事和歌曲取悦他,甚至玩了拉里斯克(Larisque)游戏,尽量按照他以前那样玩。这个游戏带来了很多欢笑与爱的回忆。我唱了一首巴巴以前很喜欢听我唱的歌,那是一首传统的圣诞颂歌,《来吧所有虔诚者》(O Come All Ye Faithful),只是有些地方稍加改动。

有一天,每个小组都被安排乘坐巴士去美拉巴德的巴巴三摩地,当天晚些时候返回他们在普纳的旅馆。就这样,一周又一周,不同的团体来到这里兑现主的邀请,在回家前,他们心中对他的爱比以往任何时候都深。

***

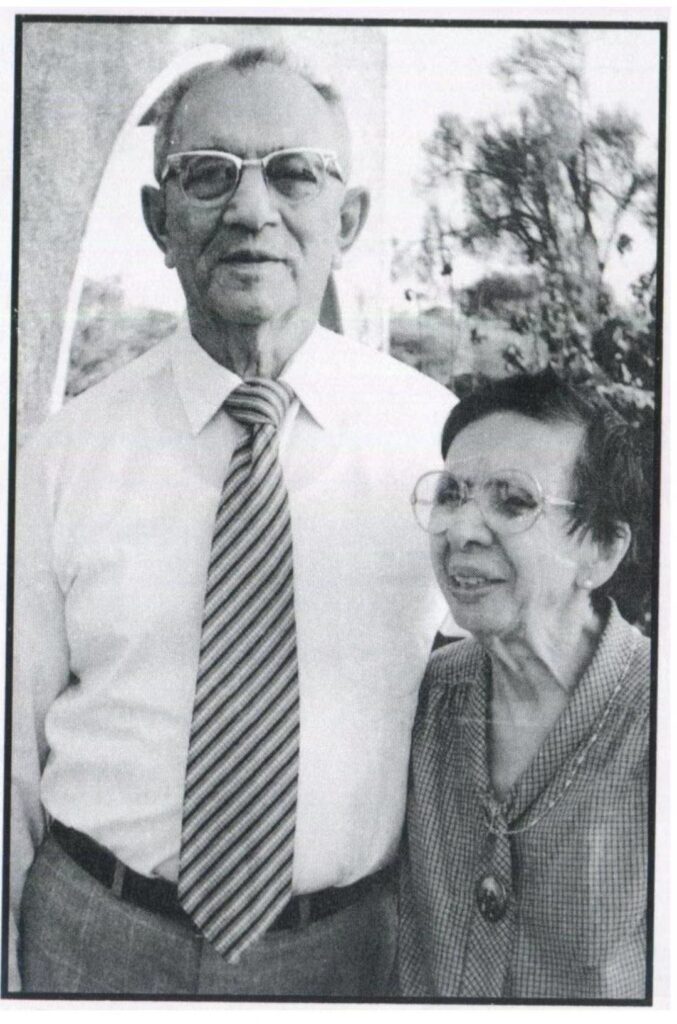

几年后阿狄退休了,我们决定离开巴基斯坦,搬到美拉巴德,在那里我们可以更充分地为巴巴服务。我们住在靠近下美拉巴德的一所房子里,承担了许多职责。我在信托办公室与玛妮和埃瑞奇一起工作了很多年,直到我患了黄斑病变,一只眼睛失明,另一只眼睛衰弱到无法读写。我的听力也恶化到无法正常交谈的程度。

起初我很生巴巴的气。“您怎么能这样对我?”我问,“我们离开了所有人,我们的家,离开所有一切,来到这里为您服务,而现在您却夺走了我的视力?”我没有得到这些问题的答案。每天我都站在巴巴的照片前,或者站在三摩地,等待着他的回答,然而没有答案到来。然后我开始绕着家里的巴巴照片走,我原本总是站在那里跟他说话。虽然我仍然定期去三摩地,但我在那里也躲避他。这种情况持续了几周,甚至几个月,但我没有得到任何答复,我非常不高兴。

在痛苦的状态下,我跟阿娜瓦丝和高荷医生谈了我的情况。阿娜瓦丝告诉我:“这是巴巴让你离他更近的方式。”我却不接受这个想法,继续自己愚蠢的行为。后来有一天,当我绕过巴巴的照片时,我觉得自己再也无法忍受这种痛苦了,我停下来,抬头看着他。突然我听到一个声音:“但我在这里。”我更靠近地看着巴巴,这可能是他在对我讲吗?我站在那里时,抬头看着,声音再次传来。“但我在这里。”我突然大哭起来:“原谅我,巴巴!原谅我这么傻。”眼泪顺着我的脸颊流下来,喜悦涌上我的心头。

我再去美拉扎德时,把这件事告诉了阿娜瓦丝。她笑了:“下次你来美拉扎德的时候,希望你能找我。我会去叫高荷,你可以再给我们讲一遍。”我再去美拉扎德时,阿娜瓦丝和高荷都在等我。阿娜瓦丝说:“听我说,罗妲,很久以前的一天,美婼、玛妮、高荷和我与巴巴一起在他的房间里。突然巴巴转向美婼说:‘要用双手抓紧我的衣边。’要知道,罗妲,美婼是巴巴最亲近的人。然后他转向玛妮重复了这句话,加上了‘直到最终。’接着转向高荷说‘抓紧我的衣边直到最终。’”

这些话立刻让我想起,1965年在古鲁帕萨德巴巴对我说的最后一句话。但我的第一反应是愤怒:“阿娜瓦丝,你知道我这几个月来是多么痛苦,你怎么不早告诉我这个?”

阿娜瓦丝用满德里多年来从巴巴那里汲取的智慧回答:“罗妲,这是别人帮不了你的。要明白巴巴告诉我们的一切皆有真意,你必须自己去发现。”

我热泪盈眶,说道:“是的,我像个傻瓜一样,忽视了他好几个月。但现在我站起来了,再也不会质疑他的方式。”

再一次,就像我过去所做的、将来也必会一遍遍做的那样——我发现自己完全臣服于他的旨意。