没人能够理解他。

没人知道他真正是谁!

没人知道塔吉乃王冠!

在乡村俱乐部,几位英国女士边喝星期五下午茶边闲聊,忽然看见一个赤身裸体的男子走过网球场。这令人震惊的一幕让她们义愤填膺,认定此人必疯子无疑,遂报了警。警察将这人逮捕,随后把他关押疯人院。

然而,这个“疯子”却相当特别,不一般。疯人院墙外总会有一群人等候他祝福!疯人院只得另辟了一条通道,让人们见这个疯子!何以如此?是他疯了,还是关押他的人疯了?为什么人们来找这个疯子祝福?那是为了酒——为了唯独他才有的美酒!

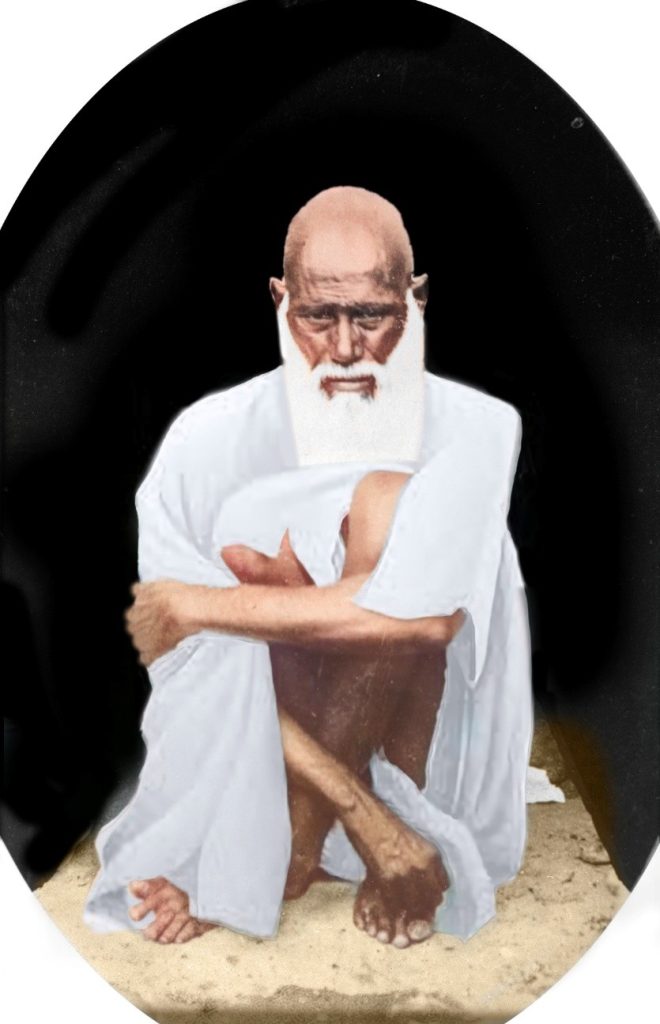

英国人认为这个穆斯林是疯子,他们才是疯子,认不出他是谁。他乃是灵性酒肆的主人;是印度的塔吉——伊斯兰教的王冠!他是塔俱丁巴巴,库特博——世界枢纽——宇宙力量的轴心。这位至师在精神病院开张酒肆,蜂拥前来的人们陶醉于神圣疯癫。这个穆斯林若不疯,何以无故让自己关进疯人院?此间奥义不为常人所测量。难道他不正是为了疯人而来?为了在这个疯狂世界迷失的人而来?这位库特博在疯人院的16年,是其内在工作的一个部分。

这位关在疯人院的年轻穆斯林不疯,疯狂的是他周围的世界。整个世界都疯狂,只有与神合一者真正理智。塔俱丁巴巴是生活于疯狂中最疯狂者中间的独特大师,他,头脑之主,将灵性总部设在了精神病院。他的故事非常有趣。

1861年1月27日早晨,在印度中部城市那格浦尔郊外的卡姆普特镇,焦急不安的一家人,接到好消息,玛丽亚姆比于5点15分生下儿子。然而奇怪的是,婴儿从子宫取出后却不哭。“这孩子是不是死婴?”有人猜疑。“别这么想!”另有人反对,“这可是玛丽亚姆比的头胎。”

几个小时过去了,婴儿仍无生命气息。据说最后家人决定用火钳烫婴儿的太阳穴。火钳不让婴儿睁眼啼哭,他就是真的死了!推选家中长者来做。火钳烫了婴儿一下,他随即大哭。他还活着,边流泪,边环顾左右,好像在考察周围的人。孩子终于能动了,全家欢欣雀跃。

男孩取名为塔俱丁·穆罕默德·巴杜丁。塔俱丁字面意思是“头戴王冠者”,寓意先知穆罕默德的王冠。父亲赛义德·穆罕默德·巴杜丁是名军人,在英国军队任营长。儿子出生前,他从马德拉斯调到了卡姆普特。赛义德为有了儿子感到自豪,为孩子活着,感谢大慈大悲的安拉。然而不久灾难降临巴杜丁家——塔俱丁年仅一岁时,父亲撒手人寰。玛丽亚姆比倾全力把儿子抚养成赛义德的骄傲。他6岁时上了最好的小学,学习中上等。但厄运再次降临;塔俱丁9岁时,母亲也不幸去世。抚养这个未成年孩子的负担,落在了外祖母身上。

很小年纪塔俱丁就流露出独特的灵性品质。他继续学业,学阿拉伯语、波斯语以及英语;还酷爱读书。塔俱丁很快升入大学,直到18岁的一件奇遇改变了他的人生。

在那格浦尔有个著名圣人(辟尔),名叫赫兹拉·阿卜度拉·夏,深受穆斯林社区的崇敬。一天,圣人造访塔俱丁的学校,见到这个年轻人,说:“这孩子上学干吗?他还需要学什么?他还有啥要学的?这个年轻人已拥有诺斯提——真知。”圣人走向塔俱丁,二人目光相遇。阿卜度拉·夏拿了块饼干,吃了一半,另一半递给塔俱丁。少年吃饼干,圣人一边说:“少食;少睡;少言。研习《可兰经》,仿佛先知穆罕默德在看着你!”

塔俱丁一吃完饼干,美酒格扎尔便在他的心中唱起,他在圣人面前流下渴望之泪。年轻人从学校消失,连续三天处于极乐状态,泪流不止,渴望面见至爱。圣人唤起了塔俱丁的灵魂对神圣知识的灵性渴望。

塔俱丁变了。不再是个好学上进的学生;情愿独处,失去与朋友交往的兴趣。他已接受了内在珍宝,却不知情!他虽说对朋友们成了孤僻的陌生人,但渐渐走出这种状态,外表还算正常。这期间,他开始热忱研读《哈菲兹诗集》。哈菲兹的话活了起来,以下诗句对他产生深刻影响:

饮下酒!让《可兰经》和克尔白焚烧!

去住在庙里,别打搅任何人。

塔俱丁畅饮着神圣之酒;在心灵烈焰中焚烧《可兰经》和克尔白。他已进入内在的幽静殿堂,享受极乐状态。

1879年,世俗境况将塔俱丁引向至爱大师。整个地区乌云密布,暴雨导致甘哈河泛滥成灾。军队招兵应对灾情。卡姆普特镇受灾严重;许多人被淹死,或失去家园。为解祖母财务之忧,年轻的塔俱丁应征入伍,尽管内心呼唤着神,渴望见他。他的心已成酒歌之杯:

“您在哪里啊,您在哪里?至爱啊,快来!

“召我过去,要么您亲自来。我已无法等待!”

至爱上帝毕竟总是仁慈,听到塔俱丁的衷心呼唤,他不能无动于衷。入伍从戎最终将年轻人引向他所寻求的,他所在的部队不久从卡姆普特迁往萨伽。萨伽意为海洋。塔俱丁注定走向萨伽,化为海洋!其他士兵受训御敌,塔俱丁则打响了内在战役。战士征服敌人简单,战胜自身受限我,打赢妄我则不易。他的是一场秘密战争。谁能窥测年轻塔俱丁的内在斗争?他是自身的斗士,在可怕的内战中,英勇作战。内在敌人节节败退,他的心灵热烈呼叫胜利:“至爱!至爱!至爱!”

最后,一天夜里塔俱丁站岗时,听到有人呼唤他。他吃了一惊,四下张望,接着循声走去。他出了兵营,走进茂密森林。穿过树丛,终于看见一位老者坐在一棵树下。这即是闻名此地的穆斯林库特博,赫兹拉·达奥德·齐西提——他就是让塔俱丁心灵充满躁动不安的真正至爱。(库特博赫兹拉·达奥德·齐西提是让塔俱丁成道的大师。但有关达奥德·齐西提的生平或传承没有记载。)

老人看都不看塔俱丁一眼,就令年轻人给他拿杯热茶来。塔俱丁走出黑暗的森林,回到军营厨房,沏了杯热茶。沿原路返回森林,热茶一滴未洒。达奥德喝了一小口,把剩下的给塔俱丁,叫他喝掉。塔俱丁一喝完,内在躁动即刻燃烧,化为极乐之洋!那一刻塔俱丁与道合一。

在神圣状态,整个世界不复存在——化为零!万物消逝不见;塔俱丁完全失去对身体和外界的意识。体验“阿那尔-哈克”——“我是神”状态。他唯有神圣大我的意识,成为神。在萨伽,18岁的年轻塔俱丁成为萨伽——无限海洋!

塔俱丁成了玛居卜——融入神者。他不由自主地忽略军队常规,举止异常,战友们确信他疯了。事实上,他融入了无限极乐、能力和知识;每晚都到森林里找赫兹拉·达奥德·齐西提,同他一坐就是几个小时。

塔俱丁的祖母还在为他操心,张罗为他和一个穆斯林女孩订了亲;但因他的奇特精神状况,女方家退了亲。在他证悟之夜之后不久,长官们见他不再适合在军队履职,便让他祖母来萨伽,将他接回卡姆普特。

在卡姆普特,塔俱丁的祖母很快也相信他发疯了。老太太对孙子的状况不堪焦虑,百般寻医问药无果,塔俱丁的奇特状况没有改变。祖母不久离世,留下塔俱丁孑然一身。

无人知塔俱丁真正有多孤独。退居内心,切断全部业相牵连和寻常联系,孤独一人,几乎是不可能的。像神本人一样真正孤独,乃是生命的目标。塔俱丁已达目标,不论外部举止如何,他拥有上帝意识。

塔俱丁独自留在祖母家中,亲属们遗弃了他,把他视为无可救药的疯子。他就这样生活了四年,被残忍的镇民当做欺凌对象。但塔俱丁的真正痛苦在于重获正常意识。虽孤苦无依,塔俱丁乃处于玛居卜亚特状态,而融入上帝无限存在的玛居卜,乃全乐之主宰!痛苦影响不了玛居卜,因为他没有人类意识。要成为库特博,至师,这样一个成道者必须从上帝状态下降,重获正常意识——首先是心界,接着是精界和浊界。下降过程只有痛苦;该痛苦是塔俱丁的真正痛苦——不是孤独,也非疯癫。

四年期间,塔俱丁愈加疯癫。最后,舅父阿卜度·瑞曼怜悯外甥,将这个22岁的年轻人接到堪达镇自己家中。并对塔俱丁进行治疗,但他的状况毫无改善。舅父阿卜度确信外甥的病已无药可医,也将他遗弃,任他贫困疯癫交加。回到卡姆普特,塔俱丁承受身心双重痛苦;他成为笑柄——村里的傻子。除了达奥德·齐西提,无论舅父还是其他人,无人明白他的痛苦是为了重获人类意识,回到造物界意识,以便减轻人类的痛苦。

为避免在卡姆普特街头露面,塔俱丁大部分时间在周边山间流浪。每次回城,人们对他更多留意,逐渐意识到他不是一般意义上的疯子。但孩子们照旧欺负他。戏弄嘲笑他,朝他扔石头,塔俱丁从不制止。他会拾起打来的石头,以免他们再扔。经受石击,也许帮助促成了塔俱丁重获正常人类意识。达奥德很可能通过这些顽童及其外部折磨,将塔俱丁带回对造物界的充分意识,因为在遭受几次严重的石击后,塔俱丁举止开始正常起来。无人知道他已成为库特博。时年塔俱丁只有22岁。

慢慢地,年轻的至师受到尊崇。一次,在镇里散步时,他忽然走进一户织布工家。塔俱丁语气坚定地对他说:“你最好带上家人和值钱物,马上离开这所房子!”这人踌躇片刻,但被这个闯入者圣人打动,听从了警告。离开不一会儿,房子起火,烧为平地。这人全家性命和一些值钱物保住。

另一次,有人找到塔俱丁,恳求:“赫兹拉,求您!我女儿快不行了。”这个人求助过最好的医疗建议,但女儿的状况毫无好转。

塔俱丁合目,过了一会儿,微笑着说:“你女儿好了。去看她吧。”

这个人回到家,惊讶地看见小女儿正坐在床上吃饭。他问妻子孩子何以恢复得如此快。妻子回答:“就在你到家前几分钟,一个流浪乞丐来到门前乞食,我给了他一些食物。他问起女儿,我把他领到她房间。他和她只待了几分钟,临走时说:‘别再担心了,她会好的。’”后来他们全家去看塔俱丁,妻子称他正是来家里的那个乞丐。

近10年时间,塔俱丁露宿卡姆普特街头,常睡在火车站附近的一座桥上。他日夜游荡于这座城市的大街小巷。对陌生人,他是疯子,对认识他者,他是苦行僧,但塔俱丁实为完人,他所在时代的库特博。

1892年8月26日,发生了塔俱丁被英国当局关进精神病院的事件,尽管这引发了当地民众、尤其是穆斯林的抗议哗然。由于网球俱乐部的英国女士之一,因目睹裸体男子,精神上受到极大刺激,其丈夫因此震怒,动用影响力,强迫当局关押这个穆斯林。塔俱丁的审讯引起巨大关注,其间法官也受他吸引。尽管塔俱丁衣履寒酸,法官却看见他身穿王服!庭审令法官痛心,虽犹豫不忍,还是迫于英国当局的压力,判塔俱丁终生监禁疯人院。

锁链加身的塔俱丁,被带往那格浦尔郊外几英里的疯人院时,时年31岁。如今此地为公立精神病院,但当时却是拘押精神病人的监狱,关押者皆被判终身监禁。疯人之居,一关进去,再无望放出;也没有任何医疗救助。

身穿绿袍的塔俱丁,同其他病人一道,参加体力劳动;疯人院的管理者对他的真实地位略有所知后,便试图阻止他做这种卑微工作——砸石头,运土方。但塔俱丁拒绝停下,坚持和别人一样干这种苦重活儿。

一次塔俱丁头顶一个盛满土的铁罐。管理人员惊讶地见大铁罐不挨他的头顶,而是悬空几英寸!塔俱丁在众目睽睽下,满不在乎地走来走去。他不时地施展神秘能力,这种事情的发生,坚定了同伴们和工作人员对他灵性地位的信心。

岁月流逝,每当塔俱丁想离开疯人院,管理人员事后就会发现门锁尽落!离开疯人院是严格禁止的,但他们如何阻止得了这样一个人?

塔俱丁在一棵特定的树下会见众人。他没有私人房间,同其他人员一起睡一间大宿舍,在他面前大家感到安宁。一天,一名疯人逃跑。疯人院的负责人,阿卜度·马吉德·堪医生心急如焚,塔俱丁找到医生,对他说:“别担心,明天他会回来的。”

次日,此人返回。追问之下,他坦白道:“我回了家。但塔俱丁巴巴到家里见我,左右开弓给我两个大耳光,命令我立刻回这儿。我就回来了。”

这件事后,马吉德医生对塔俱丁产生深深信爱,邀请他到家里,就各种事务请教他。就这样,疯人院的负责人成了塔俱丁的忠实信徒。

一次,马吉德医生有个紧急约见,问塔俱丁他能不能去孟买。塔俱丁不准他去,警告:“道路危险。”但医生坚持。塔俱丁勉强给了许可,从旁边一棵树上摘下一片叶子给他,说:“在外带上这个。”

医生乘火车离开那格浦尔,似乎平安抵达孟买。火车停后,他不想走天桥,欲抄近路过铁道到车站,不慎绊倒,这时一列火车进站。火车尖叫着在距他仅几步之远停下,他有幸脱险,人人称奇。他这才意识到为何塔俱丁对让他离开那格浦尔,那么犹豫不决。

在疯人院数年后,有关塔俱丁巴巴的消息开始传遍印度遥远的角落,人们涌到疯人院找他祝福。塔俱丁身边的灵性气氛令人陶醉!空气中弥漫着令人发狂的喜乐!疯人院一夜之间变成神圣酒肆,饥渴的灵魂尽情畅饮。新的疯狂在蔓延;人们为神疯狂,为塔俱丁巴巴的美妙临在疯狂。

人数与日俱增,令疯人院管理层头疼。起先他们建了个独立的通道,通往塔俱丁就坐的树下。后来人太多,为分散减少人群,那格浦尔当局发门票限定人数,但此举无效。塔俱丁的酒香弥漫全印度,人们为见他而疯狂。城市和疯人院管理者,对这种状况不知所措;最后只好派警察维持秩序。

塔俱丁巴巴成为这个地区的重要灵性人物。来达善的人中,有个穆斯林女孩,与塔俱丁的母亲玛丽亚姆比同名。女孩怀着内在渴望来到塔俱丁面前,要把这酒肆喝干!她寻求大师的真达善,渴望把一切献在他足前。

玛丽亚姆比来到塔俱丁面前,他拉着她的胳膊,拿石头将她戴的玻璃手镯砸碎。这一外部举动将她从一切外在枷锁和世俗执著中解脱出来。大师接着拥抱她,她内在超脱了这个世界,完全属于塔俱丁巴巴。“12年来,我一直在等你,亲爱的,”他告诉她,“你终于来了。”

这一刻玛丽亚姆比与塔俱丁建立了终生的灵性联系。与塔俱丁这次深刻接触后,她每天都到疯人院看他;注定在塔俱丁获释后陪伴其左右。有玛丽亚姆比陪伴,塔俱丁总是显得开心愉悦。他特别爱着这个女孩,将整个酒肆的酒倒在她杯中!她属于他的圈子成员。

玛丽亚姆比是在库特博赫兹拉·达奥德·齐西提的亲示下,来见塔俱丁的。达奥德·齐西提告诉她:“你应该在塔俱丁的足前臣服一切,不是我的。”她遵命,赢得了一切。(玛丽亚姆比被穆斯林社区视为圣人。她在瓦奇的三摩地,距塔俱丁位于瓦奇夏里弗的总部不远,至今仍受人敬拜。)

塔俱丁巴巴物质上一无所有;大师乃完美的苦行僧。他在疯人院时,有一次,一个被鬼魂附体、苦不堪言的妇女,被带到他面前。塔俱丁盯着她,往她脸上啐了一口,吼道:“你胆敢对苦行僧如此无礼?”此言一出,女子昏了过去,不省人事。醒来后,面容释然——大师释放了鬼魂。

印度教的拉伽·拉古吉·劳·宝斯勒,是该地区的一位王公,也信爱塔俱丁。只要稍微一个暗示,宝斯勒会随时向塔俱丁献出一切。他虽贵为那格浦尔王公,却常到疯人院找塔俱丁祝福与求教。一天,拉伽意识到疯人院人群嘈杂,已无法忍受,决心不惜一切代价让塔俱丁获释。好像大师完成了疯人院的工作,希望换个环境;这是他给拉伽的暗示。

拉伽·宝斯勒找到当局,乞求释放塔俱丁。起初当局拒不同意,城市因游客大增、税收增加而繁荣起来;塔俱丁巴巴成了那格浦尔最大的旅游景点。1908年9月,拉伽·宝斯勒交纳2000卢比的一大笔赎金后,将塔俱丁接到自己的宫殿居住,宫殿名叫“夏卡达拉”,位于那格浦尔市心脏。拉伽将距离宫殿几百码的私人住所“红房子”献给了塔俱丁。塔俱丁时年47岁。在精神病院生活了16余年后,塔俱丁在那格浦尔王宫舒适地住了下来。但苦行僧毕竟是苦行僧——除了最基本的需求,没有任何世俗财产。塔俱丁没有隐退过王公般的生活,而是继续照管灵性上需要他者的利益。

在王宫,拉伽·宝斯勒有一个做日常祈祷和崇拜仪式的专用房间。塔俱丁初到拉伽的住处时,一天三次到这个房间,在拉伽祈祷的印度教石像前便溺。这间本该神圣的房间,成了大师的厕所!但拉伽对塔俱丁的完美深信不疑,谦卑地亲自清理,不将之视为是对他虔心修持的侮辱。

在那格浦尔拉伽的红房子逗留数月后,塔俱丁将总部迁到那格浦尔郊外约18公里处的瓦奇;居于该地一位叫卡希纳施·劳·帕特尔的印度教弟子家里,弟子有一大片地产。这片地产甚合塔俱丁之意,每天都有很多人涌来找大师达善——以致地产上兴起了一个小镇。塔俱丁将小镇正式命名为“丘塔·那格浦尔”,意为“小那格浦尔”。

在小那格浦尔,塔俱丁将地产重新规划为若干部分。他将一片空地命名为“瓦奇·夏里夫”,意为“贵族城”,划分为5个主要部分,围绕着他的寓所。

西面四分之一英里处,是塔俱丁的“诊所”。这间奇怪的诊所,无医疗设施也无医生;只有一棵孤零零的芒果树,塔俱丁叫病人到树下。塔俱丁的病人在那棵芒果树下呆一呆,病就自动痊愈。当然,治愈他们的只是灵性医生的青睐或纳扎。

在芒果树诊所附近,塔俱丁指着一个地点,命名为“玛德里萨”——学校。学生们会来求塔俱丁帮他们通过考试,他指示他们到玛德里萨坐坐,孩子们一个不落,全都通过考试。

另一处荒地叫做“法院”。到塔俱丁的法庭的,皆为生意或财务上受困,或者卷进官司纠纷者。这些麻烦缠身的商人也找到解决之道。

另一处塔俱丁称之为“清真寺”。这是为那些只为灵性目的,渴望灵性体验,甚或渴望见神,而来见库特博者而设。在他的清真寺也赐予这些体验。

北面的一块空场,塔俱丁命名为“阅兵场”。在此大师让人们做具有灵性意义的身体训练。通过训练,或来回行进,大师让人们为打响生命之战——对自我或低我战役——做准备。他们也不可避免地被引向正确的方向。

瓦奇·夏里夫仿佛成为灵性狂欢游乐场。这种狂欢日日上演。各种疾病或世俗问题,皆被塔俱丁巴巴的慈目酒滴化解。他的纳扎即他们的灵丹妙药,无人空手或空心而去。

在瓦奇·夏里夫,有一天下大雨,塔俱丁在雨里来回踱步,一大群人跟着。中间,他离开地界,向马路走去。瞧见一条狗躺在路边,狗死了有三天了。塔俱丁过来摸摸死狗,说:“你干吗躺在这儿,我的朋友?起来,快跑。”狗登时活了过来,一溜烟跑掉了。

随着塔俱丁灵性名气大增,他的亲属们也逐渐接受了他这个“大人物”。一次姨母给他做了茶,他不喝,指着左边,对她说:“田里有条死狐狸,把茶给它。”老妇人遵令,往死狐口里倒了一点茶,狐狸一激灵,站起来跑掉了。

在那格浦尔造成巨大轰动的奇迹,跟一个名叫苏姬的专业歌手有关。她嗓音甜润优美,闻名遐迩,常为塔俱丁演唱。据说她患上重病,经全力医治无效死亡。拉伽·宝斯勒听到苏姬去世的消息,通知了塔俱丁。

塔俱丁大为不快,生气地说:“你在说谎!她还活着!她死了,谁来为我演唱?……去告诉她的亲属,不要动她的身体。”拉伽到她家,家人正准备为女子火化,拉伽传达了塔俱丁的讯息。家人相信大师的话,推迟了葬礼,如塔俱丁所言,女子次日上午睁开了眼睛。“他让死人复生!”一连数月在那格浦尔成为热议。

1915年的一天,塔俱丁巴巴正在瓦奇·夏里夫举行达善,一个20出头、相貌出众的青年,在朋友的陪同下,来见塔俱丁巴巴。英俊的年轻人走进房间,塔俱丁站起身,四目交汇。人群中没人知道他们目光传递的秘密讯息或内在交流。随即塔俱丁走向年轻人,手里拿着些玫瑰,魔杖般神秘地在陌生人头上脸上挥舞。完毕,陌生人和同伴向库特博鞠躬离去。

就在这位英俊青年到来之前,塔俱丁对人群发火,怒斥在场的所有人。但他一见这个青年,情绪顿时好转;即刻从座上起身,一瘸一瘸走去迎接。年轻人的到来融化了库特博的怒火,仿佛他为大师带来了佳讯。不过,来者对塔俱丁巴巴而言并不陌生。他正是被巴巴简吻过,纳拉延·马哈拉吉隆重接待过的同一个琐罗亚斯德青年。年轻人这一天确为塔俱丁带来了好消息——他准备从塔吉那里接受灵性责任,接管宇宙王冠!此后塔俱丁总是叫他“天堂玫瑰”,而年轻人总是称他“塔吉”——王冠。

1920年左右,塔俱丁返回那格浦尔拉伽·宝斯勒的宫殿,虽然仍频繁到访瓦奇·夏里夫。这个时期,他还到那格浦尔郊区一带漫游,拉伽会依据他的希望,安排马车行程。拉伽·宝斯勒竭尽所能服务塔俱丁,一直努力取悦大师至终。

塔俱丁巴巴喜爱卡瓦里——波斯语或者乌尔都语赞歌。有一次,在拉伽的宫殿,德里名歌手简娜姬来到那格浦尔,希望为“圣人”演唱。这位名媛被带到宫殿,塔俱丁一见她却吼道:“把这只母狗带走!别让我看见她!”“她以为能像诱惑世俗人那样,用好嗓子诱惑我。赶她滚开!”

女子惊呆了,拉伽·宝斯勒即刻请她走人。塔俱丁怒火冲冲;令备马车,坐车前往河边。此时大雨滂沱,地面泥泞不堪。塔俱丁不顾泥泞,下车走到河边。他冒雨怡然坐在急流的河边,柔声对弟子说:“去告诉从德里来的歌手,她要是愿意,可以来这里为我唱。”

简娜姬得知,毫不犹豫地遵从,对这个她绝望地以为已失去的意想不到机会感激不已。她乘马车来到河边,不顾漂亮的丝绸纱丽,趟着泥水,到库特博身边坐下。在泥泞中,在美丽的月光下,她为塔俱丁唱了近三个小时。之后,塔俱丁祝福她,让她离去。简娜姬明白大师到河边,测试她愿不愿去,是让她明白,允许她在他面前歌唱是她的荣幸。

在拉伽·宝斯勒的红房子,塔俱丁度过最后的日子。一次,他到那格浦尔另一端,指定了自己的埋葬地。他选了个地点,有一次亲手抓起地上的土,嗅了嗅,说:“赫兹拉(伟大者)的这块土壤香甜。若在这里为我建居,我会乐意居住。”

1925年8月17日,塔俱丁巴巴在拉伽的红房子离开肉身。他最后瞥了一眼我们这个疯狂的世界,在这个物质领域永远合上了眼。他的酒令那格浦尔疯狂不已。他向那格浦尔的市井街巷、疯人院和拉伽的宫殿,倾倒美酒近45年。他逝世的消息很快传遍这个地区,跟随者感觉仿佛心被撕裂。整个城市笼罩在失去其最神圣酒店店主的哀伤之中。他倾注美酒之处,泪水肆溢。

不同宗教的民众——穆斯林、印度教、锡克教、琐罗亚斯德教和基督教——三四万人组成庞大的送葬队伍,从城市一端行至另一端。人们眼流爱的泪水,心怀沉重的悲伤、忏悔和感激。

塔俱丁巴巴在那格浦尔的陵墓,如今成为伊斯兰圣地。按伊斯兰传统,塔俱丁被葬于他亲选的地点。该区域后以他的名义,被重新命名为塔加巴德。塔俱丁巴巴肉身埋葬于此,但他实际上在深眠。这种深眠乃真醒——当心饮下自己的泪,当一个人意识到自身的永恒无限时!(拉伽·宝斯勒的红房子,现被称作塔吉达巴——塔吉的宫殿,为塔俱丁在那格浦尔的第二大圣陵。)

塔俱丁巴巴,你的酒犹在我们心中流淌!

你挥洒玫瑰,为我们的王加冕!

❤

译自《美赫主》第一卷

翻译:美赫燕

校对:田心